Jean Meckert a mené une double carrière littéraire, l’une sous son véritable patronyme dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard, qui ne lui a pas permis de connaître la notoriété, et une autre sous le pseudonyme de John, puis Jean, Amila, toujours chez Gallimard, mais au sous-sol, là où se trouvent les bureaux de la Série noire.

La carrière de Jean Meckert a commencé sous des auspices atypiques. Né en novembre 1910 dans un milieu ouvrier parisien, il commence à travailler à treize ans, le certificat d’étude à peine en poche. Nous sommes au début des années vingt et la vie d’un jeune apprenti n’est pas facile, il trouve du travail dans différentes entreprises de son quartier de Belleville, à Paris. La crise de 1929 n’arrange pas sa situation sociale et il exerce toutes sortes de métiers pour survivre. On retrouvera la trace de cette vie précaire dans ses romans comme La Lucarne, paru en 1945, ou dans le recueil de nouvelles Abîme et autres contes inédits, écrites dans les années trente mais éditées seulement en 2012, chez Joseph K.

La carrière de Jean Meckert a commencé sous des auspices atypiques. Né en novembre 1910 dans un milieu ouvrier parisien, il commence à travailler à treize ans, le certificat d’étude à peine en poche. Nous sommes au début des années vingt et la vie d’un jeune apprenti n’est pas facile, il trouve du travail dans différentes entreprises de son quartier de Belleville, à Paris. La crise de 1929 n’arrange pas sa situation sociale et il exerce toutes sortes de métiers pour survivre. On retrouvera la trace de cette vie précaire dans ses romans comme La Lucarne, paru en 1945, ou dans le recueil de nouvelles Abîme et autres contes inédits, écrites dans les années trente mais éditées seulement en 2012, chez Joseph K.

En 1939, il est appelé à rejoindre son régiment sur la ligne Maginot, en Lorraine. Au printemps 1940, la débâcle des armées françaises le conduit jusqu’en Suisse où il est interné jusqu’en 1941. Rentré à Paris, il trouve un emploi à l’état civil de la mairie du XXème arrondissement ; peu satisfait de sa condition, il envoie le manuscrit d’un roman à Gallimard. Ce texte, Les Coups, raconte la relation tumultueuse entre une secrétaire, dont la famille se pique de culture bourgeoise, et un jeune ouvrier. Ce roman enthousiasme Raymond Queneau qui décide de l’éditer. André Gide lui consacre l’une de ses chroniques dans le Figaro. La carrière littéraire de Jean Meckert est lancée. Ce roman est disponible en Folio depuis 2002.

Malheureusement pour lui, ses romans suivants, L’Homme au marteau, La Lucarne, Nous avons les mains rouges ou La Ville de plomb, malgré leurs qualités, ne suscitent pas le même engouement et, au début des années cinquante, sa carrière paraît compromise. C’est alors que Marcel Duhamel, qui a fondé en 1945 la Série noire qu’il dirige, lui propose de rejoindre la collection. Mais il y a un problème, la Série noire ne publie que des auteurs anglo-saxons. Qu’à cela ne tienne, il adopte un pseudonyme à consonance américaine, John Amila. Y’a pas de bon Dieu ! paraît sous ce pseudonyme en mars 1950, mais Jean Meckert refuse de céder tout à fait la place et il est crédité sur la couverture au titre d’adaptateur. Le roman se déroule aux États-Unis dans une petite communauté villageoise aux prises avec un consortium qui veut noyer sa vallée pour construire un barrage hydro-électrique. Cette histoire américanisée reste très française car il s’agit de la lutte des habitants de Tignes qui refusent l’ennoiement de leur village au début des années cinquante. Amila n’est d’ailleurs pas le premier Français dans la Série noire : dès 1948, Serge Arcouët a fait paraître La Mort et l’Ange sous le pseudonyme de Terry Stewart.

compromise. C’est alors que Marcel Duhamel, qui a fondé en 1945 la Série noire qu’il dirige, lui propose de rejoindre la collection. Mais il y a un problème, la Série noire ne publie que des auteurs anglo-saxons. Qu’à cela ne tienne, il adopte un pseudonyme à consonance américaine, John Amila. Y’a pas de bon Dieu ! paraît sous ce pseudonyme en mars 1950, mais Jean Meckert refuse de céder tout à fait la place et il est crédité sur la couverture au titre d’adaptateur. Le roman se déroule aux États-Unis dans une petite communauté villageoise aux prises avec un consortium qui veut noyer sa vallée pour construire un barrage hydro-électrique. Cette histoire américanisée reste très française car il s’agit de la lutte des habitants de Tignes qui refusent l’ennoiement de leur village au début des années cinquante. Amila n’est d’ailleurs pas le premier Français dans la Série noire : dès 1948, Serge Arcouët a fait paraître La Mort et l’Ange sous le pseudonyme de Terry Stewart.

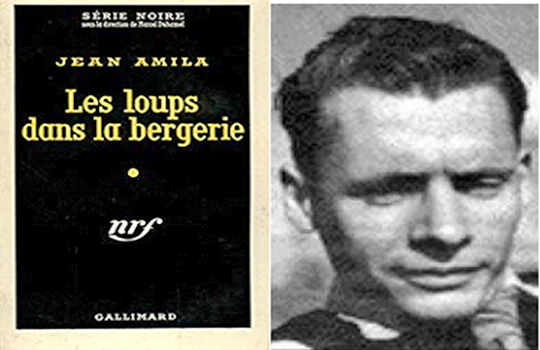

Dès 1953, avec Motus !, il revient en France, sur les bords de la Seine, dans une histoire un peu embrouillée sur fond de luttes syndicales. Il garde son pseudonyme américain à la Série noire jusqu’à son dernier roman en 1986, même lorsque la supercherie est éventée, mais il reprend son prénom français, Jean, avec Les Loups dans la bergerie, en 1959.

Jean Amila accompagne l’histoire du roman policier français des années cinquante aux années quatre-vingt car s’il n’a pas l’influence d’un Manchette ou d’un Daeninckx, qui ont marqué leur époque et les auteurs de polar qui les ont suivis, il est une référence pour de nombreux écrivains contemporains, dont, justement, Didier Daeninckx qui ne manque jamais de lui rendre hommage.

Il n’hésite pas à accompagner les modes du polar comme lorsque les goûts du public se portent, à la suite du succès des romans d’Albert Simonin, sur les histoires de truands. Cependant, il ne saurait être question pour lui de suivre une mode sans tenter de la sublimer. C’est ce qu’il fait avec La Bonne Tisane et Sans attendre Godot. Dans le premier titre, les véritables héros du roman ne sont pas les truands mais les élèves infirmières qui prennent leur première garde à l’hôpital. Dans le roman suivant, on retrouve les personnages survivants du précédent ; cette fois c’est un modeste postier qui part en guerre contre les propriétaires d’un magasin dans lequel sa femme a péri lors d’un incendie, qu’il soupçonne d’être criminel, pour toucher la prime d’assurance. Contrairement aux romans de Simonin ou d’Auguste le Breton, si ses personnages ne s’expriment pas comme des académiciens, ils n’utilisent pas l’argot qui est un peu la marque de fabrique de ces deux auteurs.

d’Albert Simonin, sur les histoires de truands. Cependant, il ne saurait être question pour lui de suivre une mode sans tenter de la sublimer. C’est ce qu’il fait avec La Bonne Tisane et Sans attendre Godot. Dans le premier titre, les véritables héros du roman ne sont pas les truands mais les élèves infirmières qui prennent leur première garde à l’hôpital. Dans le roman suivant, on retrouve les personnages survivants du précédent ; cette fois c’est un modeste postier qui part en guerre contre les propriétaires d’un magasin dans lequel sa femme a péri lors d’un incendie, qu’il soupçonne d’être criminel, pour toucher la prime d’assurance. Contrairement aux romans de Simonin ou d’Auguste le Breton, si ses personnages ne s’expriment pas comme des académiciens, ils n’utilisent pas l’argot qui est un peu la marque de fabrique de ces deux auteurs.

On croisera d’autres truands au fil de ses œuvres, ces personnages sont devenus des figures emblématiques du roman policier mais chez Amila, ils sont toujours placés au second plan, ils ne sont jamais les héros de ses romans, comme dans Langes radieux ou Les Loups dans la bergerie où il brosse de puissants portraits de personnages féminins.

Au début des années 1970, Jean Amila développe une sorte de phobie pour les services secrets et consacre une série de romans à démontrer leur dangerosité. Il commence en 1969 avec Les Fous de Hong-Kong qui se déroule dans la colonie britannique sur fond de rivalité entre les services de l’Ouest et les Chinois. En 1970, il propose Le Grillon enragé qui se déroule en partie lors des événements de Mai 68 en France et durant l’été suivant en Sardaigne. Là encore l’histoire est passablement embrouillée et peut se résumer à une charge contre les Services de renseignement.

En 1972 et 1973, il fait paraître une série de trois romans qui mettent en scène un policier hippy directement issu du mouvement de Mai 68, Édouard Magne, dit Géronimo, en raison de ses cheveux longs et de son bandeau indien. La Nef des dingues, est  encore une histoire passablement obscure dans laquelle les barbouzes tiennent le mauvais rôle. Plus intéressant, Contest-flic aborde une affaire qui fit couler beaucoup d’encre dans les années cinquante en France, l’affaire Dominici, du nom du patriarche de la Grand-Terre accusé d’avoir assassiné les trois membres d’une famille de paisibles vacanciers britanniques, dont une fillette de 9 ans. Cette affaire suscita une profonde émotion dans la région de Manosque et dans le reste du pays. D’ailleurs, Jean Meckert écrivit un livre sur ce sujet en 1954 à la demande de Gallimard, La Tragédie de Lurs. À l’époque, il concluait prudemment au doute sur la culpabilité de Gaston Dominici, à rebours de la presse, quasi unanime à condamner le vieux Dominici. Dans le roman policier, il adapte les faits à son nouveau combat contre les services secrets.

encore une histoire passablement obscure dans laquelle les barbouzes tiennent le mauvais rôle. Plus intéressant, Contest-flic aborde une affaire qui fit couler beaucoup d’encre dans les années cinquante en France, l’affaire Dominici, du nom du patriarche de la Grand-Terre accusé d’avoir assassiné les trois membres d’une famille de paisibles vacanciers britanniques, dont une fillette de 9 ans. Cette affaire suscita une profonde émotion dans la région de Manosque et dans le reste du pays. D’ailleurs, Jean Meckert écrivit un livre sur ce sujet en 1954 à la demande de Gallimard, La Tragédie de Lurs. À l’époque, il concluait prudemment au doute sur la culpabilité de Gaston Dominici, à rebours de la presse, quasi unanime à condamner le vieux Dominici. Dans le roman policier, il adapte les faits à son nouveau combat contre les services secrets.

On retrouve Géronimo dans Terminus Iéna qui est lui aussi un roman d’espionnage car il est chargé d’enquêter sur le meurtre d’un comédien devant jouer le rôle de Chargeboeuf dans l’adaptation, en co-production entre la France et l’Allemagne de l’Est, d’Une ténébreuse affaire, d’après l’œuvre d’Honoré de Balzac. Il finit sa charge contre les services secrets avec À qui ai-je l’honneur ?

Cette série de romans a été publiée dans la Série noire entre 1969 et 1974, après cinq années de silence littéraire en grande partie consacrées à des activités cinématographiques. C’est comme cela qu’il écrit La Vierge et le Taureau qui se déroule à Tahiti et dans lequel il dénonce les essais nucléaires français dans le Pacifique, qui sera publié aux Presses de la Cité en 1971, sous son véritable patronyme. La légende veut que ce roman ait valu à Jean Meckert une correction en règle qui provoqua 15 jours de coma, une amnésie partielle et de fréquentes crises d’épilepsie. S’il est douteux qu’il ait été agressé à cause d’un roman paru trois ans plus tôt, il a pu être victime d’un avertissement trop appuyé ou d’une banale agression. Il a fait le récit de sa lente convalescence dans Comme un écho errant, roman refusé par Gallimard en 1986 et publié, 17 ans après sa mort, par Joseph K, en 2012.

En 1981, sept ans après sa dernière publication, il fait paraître à la Série noire Le Pigeon du faubourg, un roman dans lequel il renoue avec un de ses thèmes favoris, les couples mal assortis. Durant cette période, qui correspond au septennat de Giscard – sans que l’on puisse déceler une relation de cause à effet… –, une nouvelle génération d’auteurs de polar est apparue ou s’est affirmée, le néo-polar. Parmi eux, on peut citer Manchette, ADG, Vautrin, Fajardie, Daeninckx, et, un peu plus tard, Jonquet, Pouy ou Raynal. Entre autres.

Amila, qui leur a largement ouvert la voie dès les années cinquante, pourrait passer pour un auteur un peu dépassé. C’est bien mal connaître le vieil anar, qui réplique avec un superbe polar, Le Boucher des Hurlus, qui nous plonge dans l’après Première Guerre mondiale, en pleine épidémie de grippe espagnole. Michou, comme des millions d’enfants, a perdu son père pendant la guerre. Mais le sien n’est pas tombé au champ « d’honneur », il a été fusillé pour l’exemple. Le voisinage harcèle la malheureuse veuve qui finit par craquer et doit être internée en raison de son état de santé. Le petit Michou est placé dans une institution religieuse dont il s’échappe pour se venger du général qui a plongé sa famille dans l’affliction. Là encore, Jean Meckert fait appel à ses souvenirs personnels, lui qui s’est retrouvé à 8 ans dans un orphelinat, privé de ses parents. Son père, ancien combattant, a préféré se faire démobiliser dans les foyers de sa marraine de guerre ; un choc de trop pour sa mère qui ne l’a pas supporté et a dû être admise dans une maison de repos. Son père n’a donc pas été fusillé comme l’auteur le laisse entendre après la parution du roman. Encore une légende qui a eu la vie dure. Mais, comme le dit John Ford dans son film L’Homme qui tua Liberty Valance, « Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. » Ça fait toujours un bon roman policier.

mondiale, en pleine épidémie de grippe espagnole. Michou, comme des millions d’enfants, a perdu son père pendant la guerre. Mais le sien n’est pas tombé au champ « d’honneur », il a été fusillé pour l’exemple. Le voisinage harcèle la malheureuse veuve qui finit par craquer et doit être internée en raison de son état de santé. Le petit Michou est placé dans une institution religieuse dont il s’échappe pour se venger du général qui a plongé sa famille dans l’affliction. Là encore, Jean Meckert fait appel à ses souvenirs personnels, lui qui s’est retrouvé à 8 ans dans un orphelinat, privé de ses parents. Son père, ancien combattant, a préféré se faire démobiliser dans les foyers de sa marraine de guerre ; un choc de trop pour sa mère qui ne l’a pas supporté et a dû être admise dans une maison de repos. Son père n’a donc pas été fusillé comme l’auteur le laisse entendre après la parution du roman. Encore une légende qui a eu la vie dure. Mais, comme le dit John Ford dans son film L’Homme qui tua Liberty Valance, « Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. » Ça fait toujours un bon roman policier.

Jean Meckert tire sa révérence littéraire avec un dernier roman à la Série noire en 1986, Au balcon d’Hiroshima, dans lequel il  dénonce le bombardement atomique du Japon, en 1945. Ce roman lui vaudra le seul prix littéraire de sa longue carrière, le prix Mystère de la critique, bien mérité.

dénonce le bombardement atomique du Japon, en 1945. Ce roman lui vaudra le seul prix littéraire de sa longue carrière, le prix Mystère de la critique, bien mérité.

S’il ne publie plus, bien malgré lui, il continue à écrire et à proposer des manuscrits à son éditeur qui les refuse. Comme un écho errant illustre son acharnement à rester un écrivain, ce à quoi il renonce quelques années avant sa mort seulement, lorsqu’il note dans son journal : « Il faut arrêter !!! Définitif. Poursuivre serait trop fatigant et stupide » (Temps noir, n°15, « Meckert/Amila, en blanc & noir », entretien avec Franck Lhomeau, juin 2012, p. 184). Nous sommes le 24 mars 1992, Jean Meckert a 81 ans. Sa disparition, survenue le 7 mars 1995 à Lorrez-Le Bocage en Seine-et-Marne, passe presque inaperçue à part un article d’Hervé Delouche dans l’Humanité du 14 mars 1995 et une notice tardive dans Le Monde libertaire. Fermez le ban.

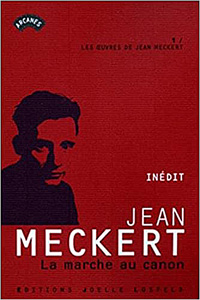

Mais on n’en a jamais tout à fait fini avec Jean Meckert. Après une dizaine d’années de purgatoire littéraire – délai de rigueur –,  en 2005, il revient d’entre les morts avec La Marche au canon, roman retrouvé sur un simple cahier d’écolier dans lequel il raconte la Drôle de guerre et la Débâcle de 1940. La parution de ce texte, sans doute écrit peu de temps après les évènements, provoque une série d’articles dans la presse qui relancent l’intérêt pour l’œuvre de Meckert. D’autres romans reparaissent chez Joëlle Losfeld comme Je suis un monstre, L’Homme au marteau ; son enquête sur l’affaire Dominici, La Tragédie de Lurs, ou les novelisations des films de Charles Spaak et André Cayatte, Nous sommes tous des assassins, consacré à la peine de mort, et Justice est faite, sur l’euthanasie. Quelques romans policiers, parus à la Série noire sous le pseudonyme de Jean Amila, sont réédités dans la collection Folio policier, comme La Lune d’Omaha, une vision décalée du Débarquement en Normandie, Le Boucher des Hurlus, longuement évoqué plus haut, ou Jusqu’à plus soif, jubilatoire farce « polardo-rurale ».

en 2005, il revient d’entre les morts avec La Marche au canon, roman retrouvé sur un simple cahier d’écolier dans lequel il raconte la Drôle de guerre et la Débâcle de 1940. La parution de ce texte, sans doute écrit peu de temps après les évènements, provoque une série d’articles dans la presse qui relancent l’intérêt pour l’œuvre de Meckert. D’autres romans reparaissent chez Joëlle Losfeld comme Je suis un monstre, L’Homme au marteau ; son enquête sur l’affaire Dominici, La Tragédie de Lurs, ou les novelisations des films de Charles Spaak et André Cayatte, Nous sommes tous des assassins, consacré à la peine de mort, et Justice est faite, sur l’euthanasie. Quelques romans policiers, parus à la Série noire sous le pseudonyme de Jean Amila, sont réédités dans la collection Folio policier, comme La Lune d’Omaha, une vision décalée du Débarquement en Normandie, Le Boucher des Hurlus, longuement évoqué plus haut, ou Jusqu’à plus soif, jubilatoire farce « polardo-rurale ».

Après un long silence de plus de 10 ans, 2020 voit la reprise de la réédition, toujours chez Joëlle Losfeld, des œuvres signées Jean Meckert avec Nous avons les mains rouges (1947). Ce roman nous replonge dans les années d’après-guerre dans un groupe d’anciens résistants qui n’ont pas renoncé à leur combat pour la justice. Hélas pour eux, les temps ont bien changé et les héros d’hier sont devenus de vulgaires terroristes.

Meckert avec Nous avons les mains rouges (1947). Ce roman nous replonge dans les années d’après-guerre dans un groupe d’anciens résistants qui n’ont pas renoncé à leur combat pour la justice. Hélas pour eux, les temps ont bien changé et les héros d’hier sont devenus de vulgaires terroristes.

D’autres parutions sont annoncées pour les prochains mois et les prochaines années. Espérons que cette réédition soit complète avec La Ville de plomb, La Lucarne et La Vierge et le Taureau, qui permettrait d’offrir au lecteur l’accès à l’ensemble de l’œuvre de Jean Meckert dans une collection unique, sauf Les Coups, réédité dans la collection Folio.

![[Dossier Libr-mai] Pierre Gauyat, Amila le passeur (Jean Meckert / Jean Amila)](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/05/MeckertArcanes.jpg)

![[Dossier Libr-mai] Pierre Gauyat, Amila le passeur (Jean Meckert / Jean Amila)](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/05/band-MeckertArcanes.jpg)