Impressionné depuis longtemps par le projet artistique de Jean-Charles Massera – des plus libr&critiques ! -, comme toujours dans ces cas-là, j’ai pris le temps de le laisser me hanter… Le moment est venu – et j’en suis ému – de m’entretenir directement avec son auteur… Entretien dont voici la seconde partie, centrée sur la posture critique. /FT/ [Première partie]

[Pour les amateurs de biographie : ici]

[Regarder « Tu sais j’crois que j’vais pas pouvoir ».]

FT. Quels que soient les sujets traités, les formes et les supports choisis, ce qui est frappant c’est ta posture critique, et souvent même politique – sans vouloir évidemment ici reparler d’ « art engagé »… En fait, l’évolution esthétique que tu viens de retracer n’a-t-elle pas quelque chose à voir avec la volonté de mieux saisir ton objet ?

Dans un monde postpolitique où les effets politiques sont annexés par la sphère spectaculaire, quelle marge de manœuvre reste-t-il au créateur ?

Quel regard portes-tu sur le retour progressif du politique dans le microcosme poétique, notamment au travers de la déconstruction du discours médiatique, des problématiques de la guerre, de la domination économique, des flux migratoires, etc. ? (Que l’on songe à des auteurs d’âge et de poétiques différents comme Patrick Bouvet, Jean-Michel Espitallier, Claude Favre, Christophe Hanna, Emmanuèle Jawad, Sébastien Lespinasse, Juliette Mezenc, Marina Skalova, Frank Smith…).

JCM. Je me souviens d’une table ronde avec Paul Otchakovsky-Laurens, Jean-Jacques Viton, Marie Darrieussecq et Jean Rolin à Marseille organisée à l’occasion des vingt ans des éditions P.O.L. Pour présenter une des particularités de mon travail (je cite de mémoire, ce ne sont pas les termes exacts), il disait (en substance donc) que ce qui l’avait intéressé dans mes livres, c’était ma manière de saisir le politique avec une forme singulière, la relation entre la forme et le politique… En gros 🙂 Une fois la table ronde terminée, il m’avait demandé si ça m’avait ennuyé qu’il ait présenté mon travail sous cet angle en évoquant cette dimension politique (il savait que je commençais à être agacé par le fait qu’on m’invite souvent à la radio pour parler de cette seule dimension en gommant ce qui faisait l’essentiel du travail… Ce qui me fera dire des années après que pour We Are L’Europe, j’avais plus été invité pour l’Europe que pour « We Are »). Je lui avais répondu qu’à partir du moment où l’on soulignait ce qui constituait la dimension majeure du processus d’écriture, ça ne me dérangeait évidemment pas. Au début des années 2000, à ces questions tournant autour de mon supposé engagement politique, je répondais en insistant sur trois aspects : D’abord si les écrivain(e)s avaient encore quelque chose à dire et si elles et ils

présenter une des particularités de mon travail (je cite de mémoire, ce ne sont pas les termes exacts), il disait (en substance donc) que ce qui l’avait intéressé dans mes livres, c’était ma manière de saisir le politique avec une forme singulière, la relation entre la forme et le politique… En gros 🙂 Une fois la table ronde terminée, il m’avait demandé si ça m’avait ennuyé qu’il ait présenté mon travail sous cet angle en évoquant cette dimension politique (il savait que je commençais à être agacé par le fait qu’on m’invite souvent à la radio pour parler de cette seule dimension en gommant ce qui faisait l’essentiel du travail… Ce qui me fera dire des années après que pour We Are L’Europe, j’avais plus été invité pour l’Europe que pour « We Are »). Je lui avais répondu qu’à partir du moment où l’on soulignait ce qui constituait la dimension majeure du processus d’écriture, ça ne me dérangeait évidemment pas. Au début des années 2000, à ces questions tournant autour de mon supposé engagement politique, je répondais en insistant sur trois aspects : D’abord si les écrivain(e)s avaient encore quelque chose à dire et si elles et ils  avaient (encore) les moyens d’être entendu(e)s comme ça pouvait être le cas dans la première partie du vingtième siècle, ça se saurait. J’avançais ensuite l’argument que grosso modo mes livres n’apprenaient rien à personne d’un point de vue politique, que tout lecteur, toute lectrice de gauche lambda ne pouvait qu’être d’accord avec ce qui était raconté dans France guide de l’utilisateur ou United Emmerdements of New Order, que le travail se situait ailleurs, dans le dispositif de mise à distance de l’objet raconté, dans la manière de faire – vivre – avec, de le remettre à sa place, de représenter les mécanismes et les logiques qui le produisent, etc. Je travaillais (enfin j’essayais) les processus, les logiques de production de ce sens visé, de ces instrumentalisations mises en œuvre par des logiques économiques, financières, politiques, idéologiques… un travail au cœur du langage donc, mais au sens large, pas au seul sens littéraire (le paradigme de celui-ci m’intéressant au fond assez peu dans le sens où le littéraire n’est qu’un outil pour œuvrer sur quelque chose qui l’excède). Enfin et surtout, je répondais en disant que si l’un des enjeux du travail consistait à représenter les conditions d’être ici et maintenant, à travailler ce qui nous anime et nous constitue, à représenter, à critiquer, à mettre à distance et en perspective le sens de nos existences, alors il fallait opérer avec les logiques, les conditions, les dimensions, etc. qui sont à l’œuvre dans ces mêmes existences, ces mêmes conditions… qu’on ne les choisissait pas, elles étaient là… c’est une donnée, point (et là d’utiliser la fameuse image du « miroir qui se promène sur une grande route » de Stendhal).

avaient (encore) les moyens d’être entendu(e)s comme ça pouvait être le cas dans la première partie du vingtième siècle, ça se saurait. J’avançais ensuite l’argument que grosso modo mes livres n’apprenaient rien à personne d’un point de vue politique, que tout lecteur, toute lectrice de gauche lambda ne pouvait qu’être d’accord avec ce qui était raconté dans France guide de l’utilisateur ou United Emmerdements of New Order, que le travail se situait ailleurs, dans le dispositif de mise à distance de l’objet raconté, dans la manière de faire – vivre – avec, de le remettre à sa place, de représenter les mécanismes et les logiques qui le produisent, etc. Je travaillais (enfin j’essayais) les processus, les logiques de production de ce sens visé, de ces instrumentalisations mises en œuvre par des logiques économiques, financières, politiques, idéologiques… un travail au cœur du langage donc, mais au sens large, pas au seul sens littéraire (le paradigme de celui-ci m’intéressant au fond assez peu dans le sens où le littéraire n’est qu’un outil pour œuvrer sur quelque chose qui l’excède). Enfin et surtout, je répondais en disant que si l’un des enjeux du travail consistait à représenter les conditions d’être ici et maintenant, à travailler ce qui nous anime et nous constitue, à représenter, à critiquer, à mettre à distance et en perspective le sens de nos existences, alors il fallait opérer avec les logiques, les conditions, les dimensions, etc. qui sont à l’œuvre dans ces mêmes existences, ces mêmes conditions… qu’on ne les choisissait pas, elles étaient là… c’est une donnée, point (et là d’utiliser la fameuse image du « miroir qui se promène sur une grande route » de Stendhal).

Mais il y a quand même d’autres raisons, plus lointaines, moins intellectuelles qui sont certainement à l’origine, non pas de l’importance que j’ai souvent accordée au politique dans mon travail, mais au moins à l’origine de certaines obsessions qui touchent à des questions politiques… Ces raisons sont familiales et elles remontent à mon enfance. Déjà, je passais presque tous mes mercredis après-midi et une grande partie de mes vacances d’été entre une grand-mère ultra-catho et une grande tante qui avait été proche des Croix-de-Feu et qui avait une idée assez particulière de l’éducation qu’il fallait dispenser aux enfants, comme celle qui consistait à me confisquer mes jouets pour me mettre en main des récits illustrés des exploits coloniaux de Lyautey afin que j’apprenne à lire tout en apprenant l’histoire de « la France » (le tout en ayant pris soin de me briefer quelques jours avant mon entrée au CE2 où les enseignants sont « tous cocos » que si plus tard j’étais comme elle ça serait bien, mais que si j’étais « coco », elle me « mettrai[t] en tôle »… Parfois, le samedi, mon père me ramenait à la réalité contemporaine en m’emmenant sur des chantiers de terrassement pour le voir tutoyer « ses » ouvriers nord-africains en bon paternaliste blanc occidental sûr de l’évidente supériorité de sa culture (alors que depuis que j’étais entré au collège du Val Fourré (Mantes-la-Jolie) mes potes étaient majoritairement les enfants de ceux à qui mon père parlait mal ou que ma grand-tante nostalgique de la France telle que la concevait Lyautey désignait par des termes immondes)… Dans ces mêmes années, j’ai également progressivement pris conscience que ma mère remplissait toutes les cases de la non-existence et du refus de toute conscience de soi et de ses désirs pour répondre à la seule loi de l’effacement, de la soumission et du sacrifice à (la carrière de) son mari et à (l’éducation de) ses enfants (mâles) voulue par l’Église. Dans la foulée, vous commencez à comprendre que l’absence de sentiments dans votre vie familiale tient uniquement à et par des codes, des choses qu’il faut faire et des choses qu’il ne faut pas faire, que tout ce qui occupe une journée est une succession de devoirs… que « c’est comme ça parce que c’est comme ça »… Et aussi, quand vous avez douze ans, en plus de voir ses ami(e)s du collège traité(e)s comme des moins que rien par votre grand-tante et grand-oncle d’extrême droite, c’est très dur d’observer chaque dimanche ses grands-parents maternels condamnés au silence et à des postures d’humilité en bout de table parce qu’ils viennent d’un milieu populaire où l’on quitte l’école à 14 ans pour aller travailler et que par conséquent ces deux grands-parents doivent être déjà contents d’être là et que de toute façon il et elle ne peuvent rien à avoir à raconter ou à dire qui puisse être digne d’intérêt pour des gens qui jusqu’à ce mariage problématique auraient au mieux pu être à leur service… Et que dire de ce jour où, jeune homme j’ai vu mon père parler « de » « sa femme » à un ami devant elle comme si elle n’était pas là et surtout n’était pas un sujet puisque la conversation tournait autour du fait que la femme de l’autre ami et « sa » femme à lui pourraient éventuellement se rendre visite… Au-delà de la honte et de la colère d’assister impuissant à ces scènes très représentatives d’un certain ordre du monde et de la connerie de la culture et des croyances qui ont failli vous former, cette accumulation d’expériences familiales vous forge très vite et sur un mode totalement épidermique une conscience politique de petit résistant certes, pas encore très équipé, mais fermement convaincu de l’urgence et de la nécessité d’en finir avec cet ordre et cette culture là…

l’histoire de « la France » (le tout en ayant pris soin de me briefer quelques jours avant mon entrée au CE2 où les enseignants sont « tous cocos » que si plus tard j’étais comme elle ça serait bien, mais que si j’étais « coco », elle me « mettrai[t] en tôle »… Parfois, le samedi, mon père me ramenait à la réalité contemporaine en m’emmenant sur des chantiers de terrassement pour le voir tutoyer « ses » ouvriers nord-africains en bon paternaliste blanc occidental sûr de l’évidente supériorité de sa culture (alors que depuis que j’étais entré au collège du Val Fourré (Mantes-la-Jolie) mes potes étaient majoritairement les enfants de ceux à qui mon père parlait mal ou que ma grand-tante nostalgique de la France telle que la concevait Lyautey désignait par des termes immondes)… Dans ces mêmes années, j’ai également progressivement pris conscience que ma mère remplissait toutes les cases de la non-existence et du refus de toute conscience de soi et de ses désirs pour répondre à la seule loi de l’effacement, de la soumission et du sacrifice à (la carrière de) son mari et à (l’éducation de) ses enfants (mâles) voulue par l’Église. Dans la foulée, vous commencez à comprendre que l’absence de sentiments dans votre vie familiale tient uniquement à et par des codes, des choses qu’il faut faire et des choses qu’il ne faut pas faire, que tout ce qui occupe une journée est une succession de devoirs… que « c’est comme ça parce que c’est comme ça »… Et aussi, quand vous avez douze ans, en plus de voir ses ami(e)s du collège traité(e)s comme des moins que rien par votre grand-tante et grand-oncle d’extrême droite, c’est très dur d’observer chaque dimanche ses grands-parents maternels condamnés au silence et à des postures d’humilité en bout de table parce qu’ils viennent d’un milieu populaire où l’on quitte l’école à 14 ans pour aller travailler et que par conséquent ces deux grands-parents doivent être déjà contents d’être là et que de toute façon il et elle ne peuvent rien à avoir à raconter ou à dire qui puisse être digne d’intérêt pour des gens qui jusqu’à ce mariage problématique auraient au mieux pu être à leur service… Et que dire de ce jour où, jeune homme j’ai vu mon père parler « de » « sa femme » à un ami devant elle comme si elle n’était pas là et surtout n’était pas un sujet puisque la conversation tournait autour du fait que la femme de l’autre ami et « sa » femme à lui pourraient éventuellement se rendre visite… Au-delà de la honte et de la colère d’assister impuissant à ces scènes très représentatives d’un certain ordre du monde et de la connerie de la culture et des croyances qui ont failli vous former, cette accumulation d’expériences familiales vous forge très vite et sur un mode totalement épidermique une conscience politique de petit résistant certes, pas encore très équipé, mais fermement convaincu de l’urgence et de la nécessité d’en finir avec cet ordre et cette culture là…

Enfin, quand malgré certaines paroles et certains actes (commis par la faction d’extrême-droite de la famille) que vous jugez odieux à l’endroit de vos proches, de vos amis ou de vous-même alors que vous n’étiez encore qu’un  enfant votre père vous demande de « respecter » la famille et faire profil bas parce que « la famille, c’est sacré », c’est clair que quand vous êtes en âge d’envoyer balader la famille et de vous barrer… vous vous barrez. Je me suis ainsi brouillé très jeune (avant le moment « normal » de la crise de l’adolescence on va dire) avec mes parents et une partie de ma famille pour des raisons essentiellement politiques, des raisons de forte opposition à leur idéologie catholique romaine, bourgeoise postcoloniale paternaliste que mon père incarnait terriblement et bêtement dans la transmission de la loi et ma mère dans son exécution sans la moindre conscience critique. Je les ai surtout vus comme pris dans des logiques, une culture qui les agissaient, les parlaient, écrivaient leur vie ; plus que comme des parents avec lesquels on entre en conflit sur des motifs intimes, familiaux, etc. En même temps, je peux être reconnaissant à cette famille de m’avoir évité quinze ans de psychanalyse… Et la lecture de Bourdieu…

enfant votre père vous demande de « respecter » la famille et faire profil bas parce que « la famille, c’est sacré », c’est clair que quand vous êtes en âge d’envoyer balader la famille et de vous barrer… vous vous barrez. Je me suis ainsi brouillé très jeune (avant le moment « normal » de la crise de l’adolescence on va dire) avec mes parents et une partie de ma famille pour des raisons essentiellement politiques, des raisons de forte opposition à leur idéologie catholique romaine, bourgeoise postcoloniale paternaliste que mon père incarnait terriblement et bêtement dans la transmission de la loi et ma mère dans son exécution sans la moindre conscience critique. Je les ai surtout vus comme pris dans des logiques, une culture qui les agissaient, les parlaient, écrivaient leur vie ; plus que comme des parents avec lesquels on entre en conflit sur des motifs intimes, familiaux, etc. En même temps, je peux être reconnaissant à cette famille de m’avoir évité quinze ans de psychanalyse… Et la lecture de Bourdieu…

FT. Mais tu viens là de parler en bourdieusien élémentaire, agi par sa langue… (rire)

JCM. Exact ! Disons que j’ai senti Bourdieu avant de le lire… 🙂 Bref, la nécessité d’intégrer dans mon travail la conscientisation de ces dimensions constitutives de l’aliénation ordinaire, de ce qu’elles produisent et ont produit sur nos imaginaires et nos pratiques de vie, vient certainement plus de ce que j’ai vécu enfant que de ma fréquentation des milieux militants d’extrême-gauche pendant mes années étudiantes.

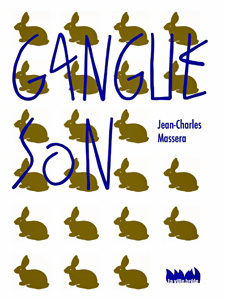

Ensuite, pour revenir à l’évolution esthétique que j’ai retracée à grands (voire gros 🙂 traits, elle a effectivement à voir avec la volonté de mieux saisir mon objet, c’est même sa seule raison, son seul moteur. Je n’ai pas décidé de devenir artiste ou réalisateur ou je ne sais quoi… J’essaye toujours de trouver une forme juste, une forme nécessaire… C’est la visée qui justifie la forme, qui donne telle ou telle forme. C’est le rapport de nécessité qui fait art (ou « œuvre » pour reprendre un terme qui renvoie à une conception prémoderne de l’art, mot que je n’emploie évidemment pas, mais ça c’est une autre question). Une forme n’est jamais donnée, elle est toujours à trouver, non pas dans une logique qui consiste à trouver de l’inédit, de l’inconnu, de l’inouï ou je ne sais quel cliché de cette conception de l’écriture qui réduit une démarche artistique ou littéraire à une démarche formelle et décorative sans autre objet que sa propre apparition. Même lorsqu’au début des années 90 j’écris mon premier livre, en l’occurrence  Gangue son, initialement publié par feu les éditions Méréal et récemment réédité par La Ville Brûle, alors que tout dans ce texte tend vers la volonté de faire des phrases inédites où le rythme et le son composent des fondamentaux, la visée consistait à trouver la forme la plus juste pour transmettre les sensations, les expériences et les idées formulées à propos de ce qui pouvait poser question dans certaines caractéristiques intimes, culturelles, sociales ou politiques de nos existences. Ce qui fera dire à Marcelin Pleynet à qui j’avais envoyé le manuscrit qu’il y avait trop de sociologie dans mon texte, que la littérature c’était des montagnes qui se parlaient, comme Heidegger et Céline [je cite de mémoire]… Si mon but n’a jamais été de dialoguer avec les géants (mâles) de l’histoire de la littérature (masculine) occidentale, j’avoue avoir cherché dans ce livre à travailler la langue, la sculpter… j’avoue avoir rêvé de phrases inédites taillées dans une gangue sonore… Sorte de naïveté certainement, mais qui me poursuit encore, surtout quand certains de mes proches ou ami(e)s découvrant ce texte des années après, me disent que c’était peut-être là un livre où j’inventais une langue… Je me demande toujours s’ils ou elles me disent ça par sympathie, provocation ou volonté de me dire que j’ai peut-être fait fausse route. En tout cas, Gangue son est un peu ma mauvaise conscience, mon œil de Caïn.

Gangue son, initialement publié par feu les éditions Méréal et récemment réédité par La Ville Brûle, alors que tout dans ce texte tend vers la volonté de faire des phrases inédites où le rythme et le son composent des fondamentaux, la visée consistait à trouver la forme la plus juste pour transmettre les sensations, les expériences et les idées formulées à propos de ce qui pouvait poser question dans certaines caractéristiques intimes, culturelles, sociales ou politiques de nos existences. Ce qui fera dire à Marcelin Pleynet à qui j’avais envoyé le manuscrit qu’il y avait trop de sociologie dans mon texte, que la littérature c’était des montagnes qui se parlaient, comme Heidegger et Céline [je cite de mémoire]… Si mon but n’a jamais été de dialoguer avec les géants (mâles) de l’histoire de la littérature (masculine) occidentale, j’avoue avoir cherché dans ce livre à travailler la langue, la sculpter… j’avoue avoir rêvé de phrases inédites taillées dans une gangue sonore… Sorte de naïveté certainement, mais qui me poursuit encore, surtout quand certains de mes proches ou ami(e)s découvrant ce texte des années après, me disent que c’était peut-être là un livre où j’inventais une langue… Je me demande toujours s’ils ou elles me disent ça par sympathie, provocation ou volonté de me dire que j’ai peut-être fait fausse route. En tout cas, Gangue son est un peu ma mauvaise conscience, mon œil de Caïn.

FT. Avec Gangue son, en quelque sorte, tu commences par où TXT finissait…

JCM. Je ne sais pas, je n’en avais pas la prétention en tout cas, même si Gangue son est alimenté ça et là d’extraits de textes ou d’idées de TXT – qu’il s’agisse de Christian Prigent ou de Jean-Pierre Verheggen. Ce qui reste certain pour moi, et j’ai toujours travaillé en ce sens : il n’y a pas de formes, de médiums ou de genres permanents, inscrits dans l’Histoire for ever. Pour reprendre Walter Benjamin que je cite souvent quand j’interviens dans des écoles d’art ou des universités, « À de grands intervalles dans l’histoire, se transforme en même temps que leur mode d’existence le mode de perception des sociétés humaines. La façon dont le mode de perception s’élabore (le médium dans lequel elle s’accomplit) n’est pas seulement déterminé par la nature humaine, mais par les circonstances historiques » [1]. De fait, une forme (de représentation, de questionnement ou une forme visant à la mise en œuvre d’un autrement) se construit – se cherche – dans une relation de nécessité avec le moment, la réalité qu’elle se donne pour objet (qu’elle travaille), le contexte, les conditions historiques dans lesquels elle s’inscrit. La première et seule question est donc de savoir ce qui peut constituer un enjeu sur le plan littéraire et esthétique aujourd’hui (qu’est-ce qui peut faire sens ici et maintenant en 2018 dans nos contrées et sociétés contemporaines ?). Après le travail commence.

Maintenant, pour répondre à la question « quelle marge de manœuvre reste-t-il au créateur ? », et même si comme je viens de le dire au sujet de mes travaux dans l’espace public, je rêve de questionnements critiques à visée émancipatrice que l’on emporte chez soi après avoir fait l’expérience de ces propositions… je crois en fait qu’il ne nous reste plus (beaucoup ?) de marge de manœuvre. Et je pense même que la plupart des passant(e)s sont passé(e)s… devant mes affiches sans les voir, sans vraiment « imprimer »… Pareil pour l’installation sonore à Auchan. Le principe de la masse d’informations noyant tout dans le bruit a gagné la partie contre l’art (critique) depuis longtemps. On peut toujours dire que l’on opère dans les interstices de la machine de l’ennemi, qu’on grippe un peu cette même machine le temps d’une intervention, mais bon… « dans tes rêves »:). D’abord ça n’a aucune efficace et ensuite, ça ne « touche » que celles et ceux qui sont déjà convaincu(e)s de la chose et vont chercher ce type de propositions critiques. Once again, si l’art pouvait changer le monde, ça se saurait.

Alors évidemment je continue à être particulièrement sensible au travail d’auteur(e)s que je suis depuis longtemps comme  Espitallier, Bouvet, Pireyre, Brossard, Cadiot, Arlix, Lefebvre, Adely, Quintane, Jallon ou encore à ceux et celles que je découvre aujourd’hui, comme Skalova. Curieux aussi de ce que tentent, dans des registres auxquels je n’arrive pourtant plus à adhérer, mais qui me posent question quand même, des auteurs comme Desbrusses, Coupland, Bertina, DeLillo, Fiat, Ostende (d’autres encore, mais je ne cite là que ceux et celles dont je me sens proche dans certaines visées). Et je suis surtout heureux que ce type de travail existe et se poursuive encore (déjà parce que nous partageons souvent beaucoup de choses dans nos travaux respectifs… parfois à des années d’intervalle). Mais bon, ce que je vois c’est que nous sommes toujours peu nombreux et nombreuses en termes de lecteurs et de lectrices de nos travaux respectifs, que les « grands livres » français restent les livres des prix littéraires et vendus dans et par les médias (le nouveau P.A.F), que ce sont ces mêmes productions qui sont traduites et vendues à l’étranger comme « la littérature » française… Bref, que nous n’avons aucune force, aucune puissance… aucun respect surtout – et à terme aucun sens reconnu d’utilité publique 🙂 Nous sommes des clowns sympathiques et tristes (remplacés depuis longtemps par des « personnalités » qui parlent d’elles-mêmes entre elles et du monde au monde sans autres compétences que celle d’être connues) à qui l’on offre ici un coin pour exposer à l’ombre des regards qui pourraient être concernés, là un éditeur pour publier des livres qui se vendront à quelques lecteurs et lectrices assidu(e)s de nos pages Facebook ou des quelques rares pages critiques que les principaux journaux daignent encore accorder aux journalistes qui essayent de faire le job, mais qui doivent se battre pour placer un papier sur un travail pertinent au milieu du tout-venant commercial (spéciale dédicace aux très bon(ne)s essayistes, critiques, journalistes qui se reconnaîtront et que j’admire pour leur ténacité… Déjà parce qu’ils et elles liront peut-être cet entretien 😉

Espitallier, Bouvet, Pireyre, Brossard, Cadiot, Arlix, Lefebvre, Adely, Quintane, Jallon ou encore à ceux et celles que je découvre aujourd’hui, comme Skalova. Curieux aussi de ce que tentent, dans des registres auxquels je n’arrive pourtant plus à adhérer, mais qui me posent question quand même, des auteurs comme Desbrusses, Coupland, Bertina, DeLillo, Fiat, Ostende (d’autres encore, mais je ne cite là que ceux et celles dont je me sens proche dans certaines visées). Et je suis surtout heureux que ce type de travail existe et se poursuive encore (déjà parce que nous partageons souvent beaucoup de choses dans nos travaux respectifs… parfois à des années d’intervalle). Mais bon, ce que je vois c’est que nous sommes toujours peu nombreux et nombreuses en termes de lecteurs et de lectrices de nos travaux respectifs, que les « grands livres » français restent les livres des prix littéraires et vendus dans et par les médias (le nouveau P.A.F), que ce sont ces mêmes productions qui sont traduites et vendues à l’étranger comme « la littérature » française… Bref, que nous n’avons aucune force, aucune puissance… aucun respect surtout – et à terme aucun sens reconnu d’utilité publique 🙂 Nous sommes des clowns sympathiques et tristes (remplacés depuis longtemps par des « personnalités » qui parlent d’elles-mêmes entre elles et du monde au monde sans autres compétences que celle d’être connues) à qui l’on offre ici un coin pour exposer à l’ombre des regards qui pourraient être concernés, là un éditeur pour publier des livres qui se vendront à quelques lecteurs et lectrices assidu(e)s de nos pages Facebook ou des quelques rares pages critiques que les principaux journaux daignent encore accorder aux journalistes qui essayent de faire le job, mais qui doivent se battre pour placer un papier sur un travail pertinent au milieu du tout-venant commercial (spéciale dédicace aux très bon(ne)s essayistes, critiques, journalistes qui se reconnaîtront et que j’admire pour leur ténacité… Déjà parce qu’ils et elles liront peut-être cet entretien 😉

Reste que quand j’interviens dans une école ou une université et que je lis d’une traite sur le mode d’une quasi performance un passage d’un texte d’Emmanuel Adely ou la totalité d’un livre de Patrick Bouvet, que je donne à lire, à voir, quelques pages d’un livre de Nathalie Quintane ou d’Emanuelle Pireyre ou que je donne à voir une vidéo de Noémi Lefebvre dans le cadre d’un atelier d’écriture ou de théâtre et que je vois des regards soudain s’allumer, comme si quelque chose était passé (pour la suite de leur existence ?), ça me fait un bien fou… et ça me procure un plaisir bien plus fort que celui que j’essayais de repérer dans l’assistance quand je lisais mes propres textes à la fin des années 90 ou au tout début des années 2000.

Reste que quand j’interviens dans une école ou une université et que je lis d’une traite sur le mode d’une quasi performance un passage d’un texte d’Emmanuel Adely ou la totalité d’un livre de Patrick Bouvet, que je donne à lire, à voir, quelques pages d’un livre de Nathalie Quintane ou d’Emanuelle Pireyre ou que je donne à voir une vidéo de Noémi Lefebvre dans le cadre d’un atelier d’écriture ou de théâtre et que je vois des regards soudain s’allumer, comme si quelque chose était passé (pour la suite de leur existence ?), ça me fait un bien fou… et ça me procure un plaisir bien plus fort que celui que j’essayais de repérer dans l’assistance quand je lisais mes propres textes à la fin des années 90 ou au tout début des années 2000.

FT. Le problème, c’est que dans le champ littéraire français l’étiquetage a la vie dure… Derechef, il est encore difficile pour un créateur de varier les formes, ça nuit à sa « visibilité »… Quelles que soient les formes choisies – livres, films, pièces sonores, performances, ou encore campagnes d’affichage -, je vois dans ton travail deux lignes de force, la première étant pour l’instant majoritaire : d’une part, la déconstruction des discours et représentations dominants ; d’autre part, la monstration de la parole des dominés à partir de prélèvements bruts, comme dans Under The Resultats. En tant que monteur/montreur, ton travail critique – souvent ironique – me semble plus proche des Modernes que des postmodernes, non ? (Cela dit, sans vouloir tomber dans des classifications et taxinomies rigides…).

JCM. Jusqu’à a cauchemar is born en 2007, la « déconstruction » des discours et représentations dominants est  effectivement une tendance forte dans mon travail, mais ensuite – et on en revient à ce moment de rupture dont je parle plus haut – la question devient plutôt, « comment faire avec » ici et maintenant, dans les conditions qui nous sont données, imposées ou proposées (et non continuer à dire et redire que ça craint)… Il a donc fallu laisser de l’espace aux possibles, aux autres aussi… laisser de l’espace à l’usage… aux points de suspension… (ces questions à emporter dont je parle plus haut par exemple). Depuis We Are L’Europe (2009), cette déconstruction n’apparaît plus. Idem pour les prélèvements bruts (de paroles) que je rapporte effectivement dans une campagne d’affichage comme celle de la Biennale de Rennes en 2008, dans des documentaires fictions radio comme celui que nous réalisons en 1997 avec Vincent Labaume (La Vie qui va avec, France Inter 1997) et où nous mixons des paroles rapportées sur des expériences et pratiques de vie avec la maison individuelle, la voiture, l’alimentation, les animaux, les plantes vertes avec des paroles prélevées dans les représentations-projections publicitaires ou cinématographiques, les chansons, les reportages et bulletins d’informations, etc. J’ai retravaillé cette dimension une fois dans un film « documentaire de création », Call Me Dominik, film (qui je ne sais pas s’il sortira un jour en salles dans sa forme finalisée comme il en fut question à un moment donné) où je laisse parler de leur vie, de leurs rêves si elles en ont encore, les personnes travaillant dans des centres d’appel en France et au Maroc. Mais hormis ce film, là non plus je ne travaille plus cette dimension de la parole brute rapportée.

effectivement une tendance forte dans mon travail, mais ensuite – et on en revient à ce moment de rupture dont je parle plus haut – la question devient plutôt, « comment faire avec » ici et maintenant, dans les conditions qui nous sont données, imposées ou proposées (et non continuer à dire et redire que ça craint)… Il a donc fallu laisser de l’espace aux possibles, aux autres aussi… laisser de l’espace à l’usage… aux points de suspension… (ces questions à emporter dont je parle plus haut par exemple). Depuis We Are L’Europe (2009), cette déconstruction n’apparaît plus. Idem pour les prélèvements bruts (de paroles) que je rapporte effectivement dans une campagne d’affichage comme celle de la Biennale de Rennes en 2008, dans des documentaires fictions radio comme celui que nous réalisons en 1997 avec Vincent Labaume (La Vie qui va avec, France Inter 1997) et où nous mixons des paroles rapportées sur des expériences et pratiques de vie avec la maison individuelle, la voiture, l’alimentation, les animaux, les plantes vertes avec des paroles prélevées dans les représentations-projections publicitaires ou cinématographiques, les chansons, les reportages et bulletins d’informations, etc. J’ai retravaillé cette dimension une fois dans un film « documentaire de création », Call Me Dominik, film (qui je ne sais pas s’il sortira un jour en salles dans sa forme finalisée comme il en fut question à un moment donné) où je laisse parler de leur vie, de leurs rêves si elles en ont encore, les personnes travaillant dans des centres d’appel en France et au Maroc. Mais hormis ce film, là non plus je ne travaille plus cette dimension de la parole brute rapportée.

En fait, depuis la fin des années 2000, ce que j’essaye de travailler a plus à voir avec une esthétique du faire avec, une esthétique des possibles (ouvertures, appropriations, détournements à des fins d’émancipation, etc.). Comment on fait dans telle ou telle situation donnée pour vivre mieux la, les chose(s). Le tout, doublé – évidemment – de protocoles, de fictions (ou plutôt de reconstitution) de situations de mises à distance critiques des conditions et des logiques d’aliénation, des forces contraires de l’épanouissement possible on va dire. Par exemple, l’installation vidéo Ad Valorem Ratio (2015) – montrée pour la première fois au MAC VAL dans l’exposition « Chercher le garçon » – rejoue la manière dont les corps de cadres hommes et femmes se mouvant dans l’espace des bureaux, des couloirs d’entreprises et des salles de réunions, peuvent exercer, imposer, assouplir, jouer avec l’exercice du pouvoir. Cette double projection nous mettant face à une salle de travail ou de déplacement d’une entreprise où l’on voit évoluer un ou plusieurs cadres pendant qu’un autre écran sur le côté nous montre un hors champ, un « ce qui se passe ailleurs dans un autre endroit de l’entreprise pendant que… », tente par la manière dont elle dilate le temps de travail, d’insérer un temps de pause, ou plutôt de ralentissement du temps de production pour reprendre du temps à soi et pour soi (sur celui de l’entreprise). Le travail des quatre pistes sonores qui accompagnent la double projection amplifiant ou assourdissant certains bruits de bureaux, certaines rumeurs de paroles provenant des bureaux voisins, certains pas, certains rythmes de pas masculins ou féminins, des pas de décideurs ou décideuses, des pas d’exécutant(e)s, permet d’intérioriser cette appropriation, on va dire déformante, de l’expérience du temps de travail en entreprise. La possibilité de la sensualité et de la séduction entre deux temps de stress, de moments de production est également très présente dans cette installation. L’autre facette de cette proposition artistique étant l’usage de la métaphore des jouets « de petits garçons » (camions, tractopelles) et des attitudes de jeux de ces mêmes petits garçons transposés dans la vie professionnelle adulte où le rapport enfants maman vient troubler le rapport managers (hommes) N+1 femme… etc.

Ad Valorem Ratio, installation sonore et vidéo – 17 mn loop (Avec Emmanuelle Lafon, Emmanuelle Vérité et Pierric Plathier)

Si l’on prend l’exemple des dessins vectoriels (pensés pour la salle d’exposition ou l’affichage public), ceux-ci tentent de représenter des situations de vie, de travail où soudain, au milieu d’un moment où notre corps et notre concentration sont occupés par une occupation professionnelle ou une activité sociale, une phrase, un éclair de conscience viennent faire un trou dans la manière dont on vit habituellement ce moment en énonçant (conscientisant ?) une pensée philosophique critique (de base :), une pensée qui permettrait de vivre autrement ce moment, ou de le mettre à une place qui permette d’ouvrir d’autres places, d’autres rapports au monde auquel soit l’on n’avait jamais pensé, soit qu’on avait jamais osé envisager, etc. Ce travail qu’on pourrait appeler du trou critique dans un moment professionnel ou social (ou plus intime) est très présent dans ce que j’essaye de fabriquer actuellement.

Dans mes récentes séries de photographies (notamment Less Men is More – Le protocole de Pierric – 2016), la possibilité de se construire un corps moins projeté par les logiques et les besoins de l’entreprise, un corps plus « approprié » quand bien même il est en complet noir ou en veste de tailleur est également très présent. Ou encore ce mélange d’espoir et d’inquiétude d’une mère cadre voyant sa petite fille fascinée par les tours de verre de la Défense dans la série de photos Don’t tell me she… (the Child and the Towers), 2017 où l’espoir d’une émancipation (la petite fille plus intéressée par les tours de verre d’un quartier d’affaires que les tours d’un château de Princesse) laisse progressivement apparaître sur les traits du visage de la mère la peur d’une nouvelle forme de soumission à d’autres logiques.

Less Men is More (Le Protocole de Pierric) – MAC/VAL 2016

FT. Tu évoques parfaitement l’évolution concrète de tes pratiques, mais avec un certain refus du théorique… Moderne / antimoderne : ces concepts te paraissent-ils pertinents pour rendre compte de l’évolution de ton travail ?

JCM. Je crois surtout à la dimension d’historicité, c’est-à-dire à ce qui peut constituer un enjeu ici et maintenant. En fait, l’histoire et la succession, l’enchaînement logique ou non, des pratiques, des écoles, etc. je m’en fous totalement… dans la mesure où je suis fermement convaincu qu’une démarche artistique (littéraire, poétique or whatever) se mesure à sa pertinence au moment où elle essaye de s’énoncer et dans les conditions (historiques) de son énonciation, dans son rapport aux questions, aux objets (et à leur pertinence) et non par rapport à une histoire de l’art et de la littérature. Donc, le rapport anciens/modernes… I don’t know… ça ne me parle pas du tout. Tout comme la croyance dans un art intemporel et universel, relève me semble-t-il de la plus grande naïveté ou de la volonté gentiment réactionnaire de conserver le même ordre du monde, toujours, croire que les questions sont toujours les mêmes (au-delà des grandes questions de la mort et du sens de nos existences)… Ce rapport maladif au « grand art », aux « grands textes », c’est non seulement faire l’économie de la difficile question du qu’est-ce qui peut constituer un enjeu littéraire et esthétique aujourd’hui en rêvant de représentations de mondes et de manières d’être qui ne sont plus, qui n’existent plus que dans les mémoires (nostalgiques), mais c’est surtout manquer totalement l’époque, c’est refuser de voir que les conditions d’expérience du monde ne cessent de changer et qu’il faut à chaque fois chercher des formes et des outils ad hoc pour les appréhender… Pour prendre un exemple très simple ; m’intéresse plus ce que sont en train de produire dans ma conscience la modification de nos rapports aux animaux ou la prise en compte de ce que signifie être un homme cis blanc que ce que mon prochain opus pourrait apporter de plus par rapport à la poésie ou à la littéraire contemporaine. J’aime bien le bricolage et la technique, mais pour moi ce ne sont que des moyens pour… pas des fins.

Ad valorem Ratio

FT. Dans tes fictions, ton texte avait du corps – comme l’on dit d’un vin ! – grâce à la performance de l’écrivain. De tes performances et autres créations, quelle(s) fiction(s) se dégagent-elles ? Quelle pensée critique ?

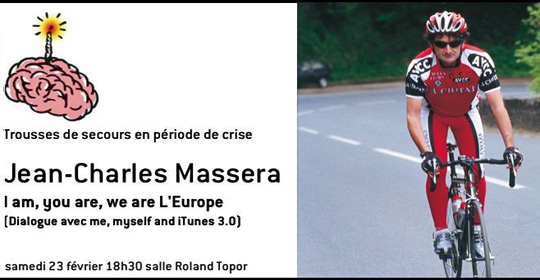

JCM. Des performances, si on s’en tient à la définition, disons historique (celle du début des années 70 dans le champ des arts dits « visuels », avec les figures également historiques comme Marina  Abramović, Chris Burden, Vito Acconci (cf. photo à gauche), Barbara Smith, Michel Journiac, etc.), il s’agit d’une forme basée sur la présence face ou avec un public qui ne se produit qu’une seule fois et qui se joue souvent sur le mode de l’improvisation… Donc, sauf à prendre l’aventure fictionnelle de Jean de La Ciotat dans l’espace réel (et l’imaginaire tout aussi réel) du cyclosport français et européen, je n’ai jamais fait de performances. En revanche, oui j’ai fait quelques solos ou duos écrits et joués avec ma propre voix préenregistrée ou exceptionnellement avec un partenaire (Pascal Sangla ou Yves Pagès)… Mais ces prestations scéniques sont rares et ce sont plutôt des minis spectacles où je chante aussi parfois… Bref, des plages de détente et d’émotion dans ma trajectoire, pas plus… Je ne mets donc pas cette partie de mon travail au même niveau que le reste. Seules les « performances » de mon corps de fiction, Jean de La Ciotat peuvent-être placées au niveau des propositions que je revendique comme faisant pleinement partie intégrante de mon travail. À l’origine, la reprise de la pratique cycliste de manière ludique et littéraire était une tentative de mise en crise de ce en quoi je croyais en tant qu’auteur dans les années 90 par une pratique critique en actes, physique et opérant dans un espace et une communauté non artistique, une communauté de pratique de loisir très éloignée des questionnements qui m’animaient en tant qu’écrivain. La première mise en crise était celle d’une croyance qui m’occupait beaucoup dans les années 90, celle qui considère qu’il n’y a plus d’expériences possibles en dehors des expériences de pensée, que le corps s’est déporté du côté de ses représentations spectaculaires… Mais quand vous êtes à la limite de la rupture avec une nuée de moucherons dans la gueule sur les derniers kilomètres du troisième col à plus de 2000 mètres d’altitude sur une pente à plus de 12 % de dénivelé dans une épreuve de 200 km avec la menace d’être repris par la voiture balais, c’est clair que le retour du corps dans votre vie, vous le prenez en pleine tronche. Plus sérieusement, toute cette aventure avait aussi à voir avec l’exploration d’une pratique et des imaginaires qui s’y agglomèrent dans un moment où la réalisation de soi et l’épanouissement dans le travail salarié sont désormais souvent perçus comme une fiction dans laquelle peu de personnes marchent, l’investissement se faisant alors ailleurs, notamment dans des pratiques de loisir.

Abramović, Chris Burden, Vito Acconci (cf. photo à gauche), Barbara Smith, Michel Journiac, etc.), il s’agit d’une forme basée sur la présence face ou avec un public qui ne se produit qu’une seule fois et qui se joue souvent sur le mode de l’improvisation… Donc, sauf à prendre l’aventure fictionnelle de Jean de La Ciotat dans l’espace réel (et l’imaginaire tout aussi réel) du cyclosport français et européen, je n’ai jamais fait de performances. En revanche, oui j’ai fait quelques solos ou duos écrits et joués avec ma propre voix préenregistrée ou exceptionnellement avec un partenaire (Pascal Sangla ou Yves Pagès)… Mais ces prestations scéniques sont rares et ce sont plutôt des minis spectacles où je chante aussi parfois… Bref, des plages de détente et d’émotion dans ma trajectoire, pas plus… Je ne mets donc pas cette partie de mon travail au même niveau que le reste. Seules les « performances » de mon corps de fiction, Jean de La Ciotat peuvent-être placées au niveau des propositions que je revendique comme faisant pleinement partie intégrante de mon travail. À l’origine, la reprise de la pratique cycliste de manière ludique et littéraire était une tentative de mise en crise de ce en quoi je croyais en tant qu’auteur dans les années 90 par une pratique critique en actes, physique et opérant dans un espace et une communauté non artistique, une communauté de pratique de loisir très éloignée des questionnements qui m’animaient en tant qu’écrivain. La première mise en crise était celle d’une croyance qui m’occupait beaucoup dans les années 90, celle qui considère qu’il n’y a plus d’expériences possibles en dehors des expériences de pensée, que le corps s’est déporté du côté de ses représentations spectaculaires… Mais quand vous êtes à la limite de la rupture avec une nuée de moucherons dans la gueule sur les derniers kilomètres du troisième col à plus de 2000 mètres d’altitude sur une pente à plus de 12 % de dénivelé dans une épreuve de 200 km avec la menace d’être repris par la voiture balais, c’est clair que le retour du corps dans votre vie, vous le prenez en pleine tronche. Plus sérieusement, toute cette aventure avait aussi à voir avec l’exploration d’une pratique et des imaginaires qui s’y agglomèrent dans un moment où la réalisation de soi et l’épanouissement dans le travail salarié sont désormais souvent perçus comme une fiction dans laquelle peu de personnes marchent, l’investissement se faisant alors ailleurs, notamment dans des pratiques de loisir.

Mais pour répondre plus précisément à ta question concernant la ou les fiction(s) qui se dégage(nt), il me semble qu’aujourd’hui l’un des enjeux d’un travail artistique, littéraire, cinématographique, whatever, est de travailler contre les fictions dont nous sommes saturés : fictions politiques, religieuses, idéologiques, collectives ou conçues à l’échelle de nos habitudes de vie ou de consommation, etc. Il s’agit donc surtout de ne pas produire une fiction de plus ou même de « contre-fiction » ! Dans le cours de notre entretien, je crois que j’ai trouvé, ou plutôt retrouvé le terme qui me convient le mieux… « retrouver » car je l’avais déjà employé quand j’avais réécrit une partie de La Société du Spectacle de Guy Debord dans La Leçon de Stains, le petit livre qui accompagnait  l’exposition de l’installation The Third Memory de Pierre Huyghe en 2000 au Centre Georges Pompidou à Paris et à la Renaissance Society à Chicago, ce mot c’était « reconstitution », comme je parle plus haut de « reconstitution de situations ». Dire ici au passage que la fréquentation de Pierre Huyghe [2] et de son travail dans ces mêmes années est un moment très stimulant dans ma démarche et mon rapport à certains protocoles d’expérience du monde que lui travaille alors à merveille, avec une liberté que je ne me donne pas encore pleinement à l’époque. D’ailleurs dans The Third Memory, tout l’enjeu du travail proposé par Pierre à John Wojtowicz – l’auteur du premier casse médiatisé et suivi en direct à la télévision – dont s’était inspiré Sidney Lumet pour réaliser son Après-midi de chien, était de reconstituer une scène clé du film dans laquelle l’homme explique ses motivations que Sydney Lumet avait totalement occulté dans le film (John Wojtowicz avait fait ce casse pour que son compagnon d’alors puisse réaliser son rêve : se faire opérer pour changer de sexe). À l’époque du casse, des militants homosexuels étaient même venu soutenir John Wojtowicz, voyant en lui un porte-drapeau médiatique. En l’occurrence Pierre Huyghe lui offrait la possibilité de reconstituer la personne et une partie de son existence dont la fiction de Sydney Lumet (et le jeu de l’acteur jouant son rôle, Al Pacino) l’avait dépossédé. Donc là aussi, la fiction était plutôt la forme à combattre ! Aujourd’hui, la fiction – toutes les formes de fiction – sont des instruments d’aliénation auxquels il faut opposer des outils (d’émancipation) résolument autres.

l’exposition de l’installation The Third Memory de Pierre Huyghe en 2000 au Centre Georges Pompidou à Paris et à la Renaissance Society à Chicago, ce mot c’était « reconstitution », comme je parle plus haut de « reconstitution de situations ». Dire ici au passage que la fréquentation de Pierre Huyghe [2] et de son travail dans ces mêmes années est un moment très stimulant dans ma démarche et mon rapport à certains protocoles d’expérience du monde que lui travaille alors à merveille, avec une liberté que je ne me donne pas encore pleinement à l’époque. D’ailleurs dans The Third Memory, tout l’enjeu du travail proposé par Pierre à John Wojtowicz – l’auteur du premier casse médiatisé et suivi en direct à la télévision – dont s’était inspiré Sidney Lumet pour réaliser son Après-midi de chien, était de reconstituer une scène clé du film dans laquelle l’homme explique ses motivations que Sydney Lumet avait totalement occulté dans le film (John Wojtowicz avait fait ce casse pour que son compagnon d’alors puisse réaliser son rêve : se faire opérer pour changer de sexe). À l’époque du casse, des militants homosexuels étaient même venu soutenir John Wojtowicz, voyant en lui un porte-drapeau médiatique. En l’occurrence Pierre Huyghe lui offrait la possibilité de reconstituer la personne et une partie de son existence dont la fiction de Sydney Lumet (et le jeu de l’acteur jouant son rôle, Al Pacino) l’avait dépossédé. Donc là aussi, la fiction était plutôt la forme à combattre ! Aujourd’hui, la fiction – toutes les formes de fiction – sont des instruments d’aliénation auxquels il faut opposer des outils (d’émancipation) résolument autres.

Donc écrire, penser, imaginer, construire des formes, des moyens d’échapper à ce sempiternel besoin de fiction, de projection dans des croyances, des partitions, des projets, des trajectoires de vie qui nous dépossèdent de nos capacités à nous projeter ailleurs que dans des logiques servant des intérêts pensés à des échelles qui ne sont pas les nôtres et qui ne penchent en tout cas pas du côté de l’émancipation et de l’épanouissement, oui ! La fiction est certainement le pire ennemi de l’émancipation, de l’épanouissement, de la pensée de possibles autres que ce qui nous arrivent. On a besoin d’outils, pas de récits de sorties de soi (d’instruments de divertissement et de diversion), de fictions de prêt-à-vivre et penser sans passer par la case qu’est-ce qu’on peut faire ensemble, ici… qu’est-ce qui peut nous modifier dans nos croyances, dans ce qui continue de nous arriver, ce qui continue de faire en sorte que ce qui (nous) arrive est cet état du monde que nous combattons (les logiques de guerre ou de haines ; l’inégalité des sexes, les fonctions et les manières d’être genrées, etc.) ou qui se révèle soudain problématique (exploiter, tuer, manger les animaux)… Ce ne sont là que quelques exemples, mais ce sont là des enjeux d’être autrement plus signifiants que le confort (de la conservation de ce qui est) des fictions. Les pensées de l’amélioration, de la modification, de la possibilité d’autrement passent par des opérations de prise de conscience, de changements de paradigmes, de mises en crise de ce qui arrive, pas par des plages d’occupation du temps (libre) pour ne plus y penser (l’aliénation).

FT. Que cherchais-tu en reprenant le vélo avec la plume pour un diptyque sur les aventures de ton double, Jean de La Ciotat ? De ton point de vue, quelles interactions dynamiques perçois-tu entre écriture et performance, corps et plume, théorie et pratique, Moi et Autre ?

JCM. Certainement une réconciliation. Déjà d’un point de vue personnel et peu intéressant pour les lecteurs et lectrices (d’ailleurs ce point de vue n’apparaît que sous la forme de quelques détails dans les deux livres), c’est peut-être une mini – et très relative – réconciliation avec, disons, la part « sauvable » de mon père après sa mort, père avec qui je n’ai rien partagé ou ne voulais rien partager depuis l’âge de onze ans pour les raisons évoquées précédemment. Enfant, il avait été passionné par le Tour de France, ses mythes, ses coureurs de légendes… Ce rapport au mythe du Tour de France, nous le partagions. Aussi, autant il ne m’a pas soutenu dans mes études et mes choix de vie privés et professionnels qu’il méprisait, autant, adolescent il m’a accompagné et encouragé à pratiquer le cyclisme au niveau où je cherchais à le pratiquer. Mais c’est surtout une réconciliation avec ma part « non intellectuelle » qui est en jeu dans ces « aventures » de Jean de La Ciotat, cette part que j’avais délaissée au sortir du lycée pour vivre exclusivement dans une sphère sociale et professionnelle qui, pour le dire simplement, dénigre souvent ou ne considère pas du tout les pratiques de vie, les pratiques culturelles qui constituent le cadre de ce que vit et raconte Jean de La Ciotat. Au premier degré, c’était une façon de passer du côté de ou plutôt dans les posters qui ont décoré nos chambres d’adolescents… Au second degré, il y avait la volonté, à la fois de participer à une fiction collective (la vivre plutôt que l’écrire) et ensuite de la penser, de penser ce que cette participation modifiait. J’aimais aussi les ponts qui pouvaient se construire entre des imaginaires, des projets de vie aussi différents que ceux qui peuvent se croiser sur les routes un dimanche matin. Faire entrer Guy Debord aux côtés d’Antoine Blondin, écrire des devenirs-autres sur les routes du Tour de France, travailler la question de l’être-ici-et-maintenant-pleinement sur l’asphalte et de l’en-commun dans un moment de perdition sur des pentes très raides d’un col italien  pour cause de fringale, c’était déjà quelque chose, mais aussi et peut-être surtout, avant de devenir un puis deux livres, ça a commencé à s’écrire sur un mode d’échanges collectifs sur des forums de discussion dédiés au cyclosport et au cyclisme (certains de ces échanges constituent des passages entiers du livre). Ce que j’écris ensuite dans Jean de La Ciotat confirme et Jean de La Ciotat, la légende c’est un peu la consignation (par écrit) de ces quatre années vécues en milieu cyclosportif, de ce que ce temps vécu différemment (à faire des milliers de kilomètres d’entraînement par an pour être capable d’arriver dans les délais à défaut d’être compétitif, à avoir une certaine hygiène alimentaire, à traverser la France et une partie de l’Italie, de l’Espagne ou de la Suisse pour aller finir souvent dans les profondeurs du classement, à aménager sa vie en fonction de ces « objectifs » relativement dérisoires en regard de ce qui m’animait dans ma vie d’écrivain, puis par la suite d’artiste). Mais la grande différence entre cette fiction à échelle 1/1 dans l’espace-temps « réel » et celles représentées, projetées et condensées dans les pages de l’espace littéraire, c’est effectivement d’abord une expérience de corps, et une tentative d’écrire des états de corps dans l’effort, des sensations… autres que celles que peut généralement nous offrir la littérature, plus tournée vers ce que ses auteur(e)s connaissent… donc des états de corps liés au sexe, au travail, à l’usage des drogues, à la déambulation, à la vie pratique mondaine, etc. En clair : le vélo et ce qui se joue dans le corps sur un vélo, c’est pas un sujet en littérature.

pour cause de fringale, c’était déjà quelque chose, mais aussi et peut-être surtout, avant de devenir un puis deux livres, ça a commencé à s’écrire sur un mode d’échanges collectifs sur des forums de discussion dédiés au cyclosport et au cyclisme (certains de ces échanges constituent des passages entiers du livre). Ce que j’écris ensuite dans Jean de La Ciotat confirme et Jean de La Ciotat, la légende c’est un peu la consignation (par écrit) de ces quatre années vécues en milieu cyclosportif, de ce que ce temps vécu différemment (à faire des milliers de kilomètres d’entraînement par an pour être capable d’arriver dans les délais à défaut d’être compétitif, à avoir une certaine hygiène alimentaire, à traverser la France et une partie de l’Italie, de l’Espagne ou de la Suisse pour aller finir souvent dans les profondeurs du classement, à aménager sa vie en fonction de ces « objectifs » relativement dérisoires en regard de ce qui m’animait dans ma vie d’écrivain, puis par la suite d’artiste). Mais la grande différence entre cette fiction à échelle 1/1 dans l’espace-temps « réel » et celles représentées, projetées et condensées dans les pages de l’espace littéraire, c’est effectivement d’abord une expérience de corps, et une tentative d’écrire des états de corps dans l’effort, des sensations… autres que celles que peut généralement nous offrir la littérature, plus tournée vers ce que ses auteur(e)s connaissent… donc des états de corps liés au sexe, au travail, à l’usage des drogues, à la déambulation, à la vie pratique mondaine, etc. En clair : le vélo et ce qui se joue dans le corps sur un vélo, c’est pas un sujet en littérature.

FT. Le corps comme support de pensée critique, c’est plus limité, non ? J’aime l’expression « trou critique »… N’y avait-il aucune trouée critique dans tes agencements répétitifs ?

JCM. Le « corps » qui a beaucoup occupé les écrivains mâles français (de Bataille à Sollers ou à Prigent) ne m’a jamais paru véritablement critique de quoi que ce soit de majeur. C’est un « standard » au sens d’un standard de Jazz qui a donné lieu à de belles compositions, mais pour la dimension critique je préfère l’usage véritablement critique qu’en ont fait des artistes dans le champ de la performance au début des années 70, notamment le corps féminin objectivé et assigné à résidence par le « male gaze » pendant des siècles d’histoire de l’art et de la littérature non émancipés. Là, le corps devient un espace, une forme, un organisme potentiellement et politiquement support d’une critique des plus pertinentes. Mais pour mon modeste Jean de La Ciotat, non, évidemment. Le corps est juste un médium (entre le réel et la conscience écrivante) et une forme d’expérience : celle qui consiste à repousser les limites de ce même corps et surtout les limites mentales. Il s’agissait pour moi de transcrire des expériences de corps et de mental, de raconter ce qu’elles modifient en nous, des expériences de corps et de mental que seul le sport pratiqué à une certaine intensité peut procurer. Nulle visée ou prétention critique ici ; simplement un médium ou un support au sens artistique du terme… l’interface entre un contexte et une conscience qui me manquait pour raconter « ça ». C’était aussi une façon de vivre aux côtés d’am(i)es rencontré(e)s sur les routes pendant quatre années. J’ai vécu de formidables moments, parfois très intenses sur les épreuves. Évidemment, au départ, penser qu’on va éprouver un grand bonheur dans une Pasta Party d’après course, c’est sûr que c’est pas gagné quand on est plus habitué aux dîners d’après vernissages. 🙂

FT. Même si tu ne te sens pas concerné au premier chef, quel regard portes-tu sur l’espace contemporain de la performance ?

JCM. Encore une fois, ma fréquentation du champ de l’art dit contemporain et mes rencontres avec des artistes majeurs de la scène nord-américaine du début des années 70 font que je n’arrive pas à nommer « performance » ce que je vois nommé comme « performance » sur la scène littéraire contemporaine, mais disons que j’ai pu prendre et prends encore un immense plaisir à écouter Noémi Lefebvre, Anne-James Chaton, Louise Desbrusses, Antoine Boute, Jean-Pierre Ostende, Emmanuel Adely, Thibault Croisy, Yves Pagès ou tout dernièrement Yoann Thommerel – dont j’ai découvert le travail à Nantes dans le cadre du festival MidiMinuitPoésie #18 – lire à voix haute des textes adaptés ou conçus spécifiquement pour l’exercice… peut-être parce qu’elles et ils nous disent à voix haute quelque chose sur certaines caractéristiques, certains aspects de notre aujourd’hui de manière drôle, avec une pertinence et une distance critiques qui « me parlent » et que je ne sais pas ou plus porter moi-même de manière aussi forte.

FT. Jean-Charles, et maintenant ? Des projets, des intuitions sur le devenir de ton travail en relation avec le devenir de notre monde ?

JCM. Ouais, mon producteur et moi attendons que les hautes instances du cinéma français acceptent de déplacer légèrement leur regard et leurs attentes quant à ce que doit être un film d’auteur(e) et nous donnent enfin une chance pour que je puisse tourner mon projet de long métrage Le verre et le sable (une sorte de comédie d’anticipation portée – entre autres – par deux petites filles qui tentent de faire ce que leurs prédécesseurs mâles n’ont jamais voulu, pu ou su faire… En attendant, je travaille sur Les personnes renouvelables (un film plus court avec Emmanuelle Lafont) ; Transition attentionnelle – Volet 1 L’enfouissement de la puissance (une exposition monographique au centre de la photographie de Genève), une installation vidéo pour « 100 artistes dans la ville » organisée par Nicolas Bourriaud à Montpellier. L’année théâtrale 2019 verra également la reformation de notre team avec Benoît Lambert pour une collaboration sur l’écriture et la mise en scène de How Deep is Your Usage de l’Art ?… Et puisqu’on en est au stade des confidences, cher Fabrice, disons que mon éditeur va peut-être (ten years after) pouvoir ouvrir sa boîte de réception avec des sortes de phrases assez courtes, isolées et posées sur et entre beaucoup d’espaces blancs, à assembler dans un livre…

Ad Valorem Ratio (vue d’installation) – 2017. Casino Luxembourg / Forum d’art contemporain

[1] « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », in Écrits français, Bibliothèque des idées, Gallimard, p. 143.

[2] Jean-Charles Massera avec Pierre Huyghe sur le tournage de The Third Memory dans les studios de Stains en 2000. © Christine Van Assche (Alors commissaire de l’exposition au Centre Georges Pompidou).

![[Entretien] MASSERA, guide de l'utilisateur (Entretien de Jean-Charles Massera avec Fabrice Thumerel, 2/2)](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/12/JCMDecaux.jpg)

![[Entretien] MASSERA, guide de l’utilisateur (Entretien de Jean-Charles Massera avec Fabrice Thumerel, 2/2)](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/12/band-MasseraEntretien.jpg)