Voici le deuxième volet du dossier consacré à François Rannou. Voir le premier : ici.

Le livre électronique (ou livre numérique) est un support neuf qui n’a, jusqu’à présent, pas été beaucoup investi par les poètes. On trouve surtout les livres de poésie numérisés — classiques ou contemporains, dont les fichiers PDF reprennent la forme traditionnelle du livre papier. Il est d’ailleurs à noter que le PDF se justifie souvent par la volonté justement de respecter scrupuleusement la mise en page de l’auteur — faisant ainsi du livre numérisé la simple copie-écran du livre papier[1] sans réfléchir véritablement à la spécificité du nouveau support. C’est à cette différenciation et à ses implications que je m’attacherai tout d’abord. Je tenterai ensuite de montrer ce que le livre électronique, dans ses formes possibles, doit aux recherches des poètes, surtout à partir du 19ème siècle. Enfin, je ferai état de réalisations, de propositions ou projets que je mène actuellement dans le cadre de mon travail d’auteur et éditeur (aux éditions Publie.net[2] et comme directeur de la revue Babel heureuse chez Gwen Catala éditeur).

livre numérisé la simple copie-écran du livre papier[1] sans réfléchir véritablement à la spécificité du nouveau support. C’est à cette différenciation et à ses implications que je m’attacherai tout d’abord. Je tenterai ensuite de montrer ce que le livre électronique, dans ses formes possibles, doit aux recherches des poètes, surtout à partir du 19ème siècle. Enfin, je ferai état de réalisations, de propositions ou projets que je mène actuellement dans le cadre de mon travail d’auteur et éditeur (aux éditions Publie.net[2] et comme directeur de la revue Babel heureuse chez Gwen Catala éditeur).

Livre papier et livre numérique n’offrent pas le même espace, ne s’intègrent pas dans les mêmes dimensions, c’est une évidence.

La page du premier implique un format défini, un équilibre des blancs, une aération, une matière, un toucher, une lisibilité dont se soucient tout particulièrement les poètes pour qui ces éléments jouent un rôle essentiel. Mais c’est par analogie qu’on tourne les pages du livre numérique. En fait, la page a disparu au profit de l’écran, espace multimodal ouvert dont les dimensions s’adaptent aux divers objets qui, quelle que soit leur taille, permettent de lire un ebook (je peux ainsi avoir accès au dernier ouvrage de Virginie Gautier[3] sur mon smartphone, mon Iphone, ma tablette, mon Ipad ou ma liseuse ; sans que la dimension de l’écran restreigne l’apparition du texte).

Alors que le livre papier intériorise l’espace de la parole, le resserre dans un cadre accessible par le recueillement, la concentration — ce n’est qu’à cette condition qu’il peut se déplier  chez le sujet-lecteur —, il en va tout autrement pour ce que peut être un livre électronique de poésie qui, lui, extériorise cet espace en l’ouvrant à ce qu’on peut appeler (avec Patrick Beurard-Valdoye) les arts poétiques : vidéo, musique, performances, peinture, danse, etc. En effet, ce nouveau support permet, par sa caractéristique multimédia, d’intégrer des éléments sonores, visuels qui ne doivent pas être considérés comme des suppléments ou des documents venant enrichir, presque de manière décorative ou illustrative, l’ouvrage. Le livre numérique devient ainsi un objet cohérent à la fois clos et ouvert, ayant sa propre autonomie, lisible à tous les sens (ou presque) immédiatement (on est loin de ce que tente[4] le livre papier lorsqu’il est accompagné d’un CD qui n’est trop souvent que la trace mémorielle de ce qui est écrit). Dès lors, il s’appréhende d’un seul tenant, différents temps créant leur jour dans la simultanéité légèrement différée de la lecture. L’ouvrage s’écrit à une ou plusieurs mains, confronté à des nécessités techniques exactement dans l’esprit des collaborations entre musiciens ou artistes et poètes.

chez le sujet-lecteur —, il en va tout autrement pour ce que peut être un livre électronique de poésie qui, lui, extériorise cet espace en l’ouvrant à ce qu’on peut appeler (avec Patrick Beurard-Valdoye) les arts poétiques : vidéo, musique, performances, peinture, danse, etc. En effet, ce nouveau support permet, par sa caractéristique multimédia, d’intégrer des éléments sonores, visuels qui ne doivent pas être considérés comme des suppléments ou des documents venant enrichir, presque de manière décorative ou illustrative, l’ouvrage. Le livre numérique devient ainsi un objet cohérent à la fois clos et ouvert, ayant sa propre autonomie, lisible à tous les sens (ou presque) immédiatement (on est loin de ce que tente[4] le livre papier lorsqu’il est accompagné d’un CD qui n’est trop souvent que la trace mémorielle de ce qui est écrit). Dès lors, il s’appréhende d’un seul tenant, différents temps créant leur jour dans la simultanéité légèrement différée de la lecture. L’ouvrage s’écrit à une ou plusieurs mains, confronté à des nécessités techniques exactement dans l’esprit des collaborations entre musiciens ou artistes et poètes.

Ces derniers d’ailleurs sont, pour ainsi dire, à l’origine de ce qui se dessine plus haut par leurs recherches, le livre numérique les rendant réellement possibles, enfin, dans la variété de leurs intuitions. Il ne s’agit évidemment pas de retracer ici une histoire des avant-gardes, par exemple, mais de montrer comment, avec une constance soutenue et éclairante, certaines personnalités, certains mouvements ont voulu que le livre s’affranchisse de son espace clos afin que le monde, notre réel, la pensée, le langage, le corps, puissent être portés par le lieu ouvert d’un liber[5] aux frontières explorées et renouvelées. Le livre électronique s’avère alors, il suffit de le constater, une possibilité résultant de la coïncidence entre une évolution poétique caractérisée par la richesse, l’inventivité de ses tentatives et expériences, et une évolution technologique à laquelle les poètes, en premier, se sont intéressés parce qu’elle leur permettait d’envisager une autre solution que le livre à leur souci de renouvellement poétique — techniques et machines sont vues d’un œil de bon augure comme des nouveaux moyens d’impression, autrement que mais pas contre le livre traditionnel.

Autrement, oui, car cette recherche d’espace autre (plus vivement présente dès la fin du 19ème siècle et durant tout le 20ème, parallèle, remarquons-le, à l’essor technique, scientifique et aux nouveaux supports qui en découlent) implique la prise en compte de dimensions jusque là mises en réserve : ce sont les dimensions sonore et visuelle.

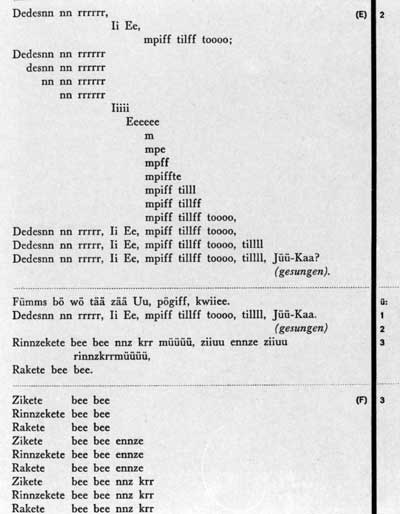

Que l’oralité soit figurée dans le poème par la ponctuation (chez Corbière[6] par exemple) ; que son rythme soit perçu non plus seulement par le vers libre étendu mais par l’unité nouvelle qu’est, chez le Mallarmé du Coup de dés[7], la double page ; que la lettre même puisse révéler sa sonorité enfouie (du futurisme de Marinetti[8] à la poésie sonore d’Henri Chopin[9] sans oublier les expériences de poésie phonétique, tels le morceau dit par Hugo Ball[10] au Cabaret Voltaire en 1915, la Ursonate de Kurt Schwitters[11] composée entre 1921 et 1932 ou encore la trop oubliée musique verbale de Michel Seuphor[12] dès 1926) ; que la simultanéité des sensations et des traits divers du monde apparaisse audible, voilà ce qu’il faut désormais faire à nouveau entendre — autrement. Que l’aspect visuel voire pictural du poème ait été recherché grâce à l’agencement typographique ou aux collages (de Schwitters encore à Pierre & Ilse Garnier en passant par Cobra pour citer quelques phares seulement), voilà ce qui devrait inspirer l’écriture poétique pour le livre numérique.

Coup de dés[7], la double page ; que la lettre même puisse révéler sa sonorité enfouie (du futurisme de Marinetti[8] à la poésie sonore d’Henri Chopin[9] sans oublier les expériences de poésie phonétique, tels le morceau dit par Hugo Ball[10] au Cabaret Voltaire en 1915, la Ursonate de Kurt Schwitters[11] composée entre 1921 et 1932 ou encore la trop oubliée musique verbale de Michel Seuphor[12] dès 1926) ; que la simultanéité des sensations et des traits divers du monde apparaisse audible, voilà ce qu’il faut désormais faire à nouveau entendre — autrement. Que l’aspect visuel voire pictural du poème ait été recherché grâce à l’agencement typographique ou aux collages (de Schwitters encore à Pierre & Ilse Garnier en passant par Cobra pour citer quelques phares seulement), voilà ce qui devrait inspirer l’écriture poétique pour le livre numérique.

On pourra aussi considérer entre autres comme précurseur, en ce qu’il allie dimensions visuelle et sonore, le livre du constructiviste El Lissitzky, Dlia golosa[13], composé par des créations typographiques et des poèmes de Maïakovski à lire à voix haute, les images typographiques guidant l’intonation de la lecture. Ou écouter Apollinaire appeler de ses vœux cette poésie novatrice à l’écoute des arts naissants de l’époque :

« Il eût été étrange qu’à une époque où l’art populaire par excellence, le cinéma, est un livre d’images, les poètes n’eussent pas essayé de composer des images pour les esprits méditatifs et plus raffinés qui ne se contentent point des imaginations grossières des fabricants de films. Ceux-ci se raffineront, et l’on peut prévoir le jour où le phonographe et le cinéma étant devenus les seules formes d’impression en usage, les poètes auront une liberté inconnue jusqu’à présent.

Qu’on ne s’étonne point si, avec les seuls moyens dont ils disposent encore, ils s’efforcent de se préparer à cet art nouveau (plus vaste que l’art simple des paroles) où, chefs d’un orchestre d’une étendue inouïe, ils auront à leur disposition : le monde entier, ses rumeurs et ses apparences, la pensée et le langage humain, le chant, la danse, tous les arts (…) »[14].

Or, si cet enthousiasme d’il y a 100 ans a permis que des voies nouvelles en poésie soient tracées, on peut observer que chacune d’elles, sans doute en apparence à l’exclusion des autres, en est arrivée à se spécialiser,  générant une histoire particulière, séparée, afin d’en manifester la valeur. C’est sans doute ignorer les ponts qui pourraient naturellement s’établir dès l’instant où la recherche poétique en ce sens aujourd’hui ne peut être que plurimodale et multimédia grâce à ce que le livre numérique peut techniquement créer. On n’en est plus au phonographe d’Apollinaire, aux cinémas muets de Pierre Albert-Birot[15] ou Max Jacob, aux bandes magnétiques des premiers magnétophones de Bernard Heidsieck. Cependant, dès 1929, Bob Brown a l’idée d’une machine à lire (Reading machine). Il écrit : « Pour continuer à lire à la vitesse d’aujourd’hui, je dois avoir une machine, une machine de lecture simple que je peux porter ou avec laquelle je peux me déplacer, brancher à n’importe quelle prise électrique »[16]. Mais cette machine qui fut un temps imaginée reste à l’état de projet expérimental. On peut en trouver néanmoins, je crois, des traces actuellement, même lointaines, dans les œuvres de poésie informatique (dont Jean-Pierre Balpe est le représentant emblématique) ou de poésie cinétique dont Julien d’Abrigeon ou Alexandra Saemmer[17] sont parmi les plus intéressants poètes à l’œuvre[18].

générant une histoire particulière, séparée, afin d’en manifester la valeur. C’est sans doute ignorer les ponts qui pourraient naturellement s’établir dès l’instant où la recherche poétique en ce sens aujourd’hui ne peut être que plurimodale et multimédia grâce à ce que le livre numérique peut techniquement créer. On n’en est plus au phonographe d’Apollinaire, aux cinémas muets de Pierre Albert-Birot[15] ou Max Jacob, aux bandes magnétiques des premiers magnétophones de Bernard Heidsieck. Cependant, dès 1929, Bob Brown a l’idée d’une machine à lire (Reading machine). Il écrit : « Pour continuer à lire à la vitesse d’aujourd’hui, je dois avoir une machine, une machine de lecture simple que je peux porter ou avec laquelle je peux me déplacer, brancher à n’importe quelle prise électrique »[16]. Mais cette machine qui fut un temps imaginée reste à l’état de projet expérimental. On peut en trouver néanmoins, je crois, des traces actuellement, même lointaines, dans les œuvres de poésie informatique (dont Jean-Pierre Balpe est le représentant emblématique) ou de poésie cinétique dont Julien d’Abrigeon ou Alexandra Saemmer[17] sont parmi les plus intéressants poètes à l’œuvre[18].

En somme, on voit que, loin de tomber d’une autre planète, le livre numérique, dans toutes ses potentialités, est préparé par l’imagination des poètes qui l’ont précédé.

Une fois ces jalons posés, je tâcherai d’effectuer un point sur tous ces enjeux tels qu’ils se posent maintenant en tant qu’éditeur, auteur et collaborateur d’une équipe directrice[19] dont la réflexion et la pratique s’aiguisent au fur et à mesure qu’elle les rend possibles matériellement.

Pour ce faire, je pars d’un constat critique réalisé à partir de mon travail poétique — il faut, entre parenthèses, souligner qu’outre les ouvrages papier à tirage courant, j’ai participé de près à l’architecture de livres en collaboration avec des artistes, prenant des formes diverses liées aux techniques utilisées, notamment un livre-installation avec le plasticien Yves Picquet et le vidéaste Gilbert Louet[20] ; j’ai également organisé des  lectures polyphoniques avec mise en espace de voix, des performances-interventions sur la voie publique, des vidéos, des enregistrements sonores. Victor Martinez écrit ceci à propos de Contretemps paradist[21], mais cela peut s’appliquer de manière plus générale à mes autres ouvrages : « Toute écriture ouverte dépossède du sens et engage invariablement dans une varappe de la langue. Chaque mot est une prise et chaque ligne, horizontale ou verticale, conduit à une croisée à la faveur de laquelle le lecteur conventionnel, avec ses appuis culturels, apparaît comme une hypothèse ancienne. Lire est s’immerger à mains rentrées dans la page, dans le littéral, hors du masque des ressemblances et des analogies. Il faut entendre à la lettre Contretemps paradist comme le contre-rythme du contre-dist ou de la contre-langue. La langue poétique dégrammatise la langue prosaïque en puisant au blanc et en faisant appel à un protocole de lecture nouveau, où l’on doit choisir le sens directionnel, sensible et sémantique, de chaque moment de lecture, dont ni le mot (coupé), ni la ligne (tramée et sectionnée), ni la page (volatilisée hors de ses limites) ne constitue une unité »[22].

lectures polyphoniques avec mise en espace de voix, des performances-interventions sur la voie publique, des vidéos, des enregistrements sonores. Victor Martinez écrit ceci à propos de Contretemps paradist[21], mais cela peut s’appliquer de manière plus générale à mes autres ouvrages : « Toute écriture ouverte dépossède du sens et engage invariablement dans une varappe de la langue. Chaque mot est une prise et chaque ligne, horizontale ou verticale, conduit à une croisée à la faveur de laquelle le lecteur conventionnel, avec ses appuis culturels, apparaît comme une hypothèse ancienne. Lire est s’immerger à mains rentrées dans la page, dans le littéral, hors du masque des ressemblances et des analogies. Il faut entendre à la lettre Contretemps paradist comme le contre-rythme du contre-dist ou de la contre-langue. La langue poétique dégrammatise la langue prosaïque en puisant au blanc et en faisant appel à un protocole de lecture nouveau, où l’on doit choisir le sens directionnel, sensible et sémantique, de chaque moment de lecture, dont ni le mot (coupé), ni la ligne (tramée et sectionnée), ni la page (volatilisée hors de ses limites) ne constitue une unité »[22].

Ce « protocole de lecture nouveau » m’amène à étendre mon questionnement et ses implications au domaine du livre numérique. Il n’est pas possible, compte tenu des caractéristiques techniques de ce dernier, de vouloir simplement y transposer ce à quoi j’aboutis — temporairement — par le livre papier. Il faut penser l’écriture sur ce support d’une autre manière, en fonction de ses spécificités.

C’est ce qui se dessine, par exemple, déjà en 2011, avec le livre de Jean-Yves Fick il y a le chemin[23] comme l’explique aux lecteurs François Bon : « On reconnaîtra le travail de voix et d’images que Jean-Yves Fick mène depuis Strasbourg sur son site Gammalphabets. Alors, comment rendre ce travail avec les ressources du livre numérique ? Les images n’illustrent pas le texte, elles sont plutôt un voyage, qui s’amorce depuis des points précis du texte, passeront par une mosaïque qui les rassemble toutes, vous permettant de resurgir depuis l’image vers un autre point du texte. Et c’est ici peut-être, que cette poésie à l’épreuve du réel, se minéralisant comme lui, devient ce rêve qui nous emmène sans plus savoir d’où nous voyageons, ente la carte des images (création epub Gwen Català) et l’arborescence des mots ».

d’images que Jean-Yves Fick mène depuis Strasbourg sur son site Gammalphabets. Alors, comment rendre ce travail avec les ressources du livre numérique ? Les images n’illustrent pas le texte, elles sont plutôt un voyage, qui s’amorce depuis des points précis du texte, passeront par une mosaïque qui les rassemble toutes, vous permettant de resurgir depuis l’image vers un autre point du texte. Et c’est ici peut-être, que cette poésie à l’épreuve du réel, se minéralisant comme lui, devient ce rêve qui nous emmène sans plus savoir d’où nous voyageons, ente la carte des images (création epub Gwen Català) et l’arborescence des mots ».

Plus proche de ce qui voudrait être atteint par le livre numérique de poésie, la revue D’ici là[24] est présentée par son créateur Pierre Ménard de la façon suivante : « L’idée de cette revue est de jouer la carte d’une lecture écran, et de former (…) un ensemble éditorial où se confrontent l’image, le texte et le son. (…) Des graphistes, dessinateurs, peintres, illustrateurs, photographes, sont (…) invités (…) à envoyer leur travail. La revue est accompagnée d’une bande son qui forme une approche du thème au même titre que les textes et les images ».

C’est tout à fait l’horizon que je cherche à explorer dorénavant. D’une part, lorsque je publie de Virginie Gautier Marcher dans Londres en suivant le plan du Caire[25] : espace de  création pour écran comprenant texte, images fixes, vidéos, fichiers sonores[26]. D’autre part, quand je m’avance dans la réalisation d’un projet d’écriture pensé en ces termes comme un livre d’artiste pour écran réalisé à plusieurs mains.

création pour écran comprenant texte, images fixes, vidéos, fichiers sonores[26]. D’autre part, quand je m’avance dans la réalisation d’un projet d’écriture pensé en ces termes comme un livre d’artiste pour écran réalisé à plusieurs mains.

Aussi doit-on considérer le livre numérique comme un livre en plus et pas comme un livre contre — le livre traditionnel, s’entend ; cette opposition, exprimée fréquemment, n’ayant plus lieu d’être. Ou alors, si, contre ; mais contre la tendance grandissante à faire du livre numérique un déversoir accéléré de mots aveuglants qui remplissent les poches de diffuseurs hégémoniques obéissant à la seule logique d’un capitalisme de gavage « culturel » anesthésiant toute pensée ou révolte. Car, pour le poète ici encore, il s’agit d’aller là-contre[27], de façonner un espace de ressaisissement du langage qui de notre monde permette de percevoir la vitesse, de comprendre la puissance et la fascination des images qu’il impose ; dans la simultanéité des perceptions, cette saisie crée l’endroit où le corps et l’esprit se tiennent ensemble en des points de tension (qu’elle n’a pas charge d’élucider mais de soutenir) qui permettent au muet, au vif, d’advenir.

Tenter de saisir le furtif (ce que Derrida reconnaît comme la marque du voleur), le prendre de cours, s’inscrire lucidement dans son rythme subliminal qui emporte — et nous fait entendre/voir/lire ce qui a l’opacité du réel dans la langue, dans notre parole comme son fondement ignoré : terre non vue que le poète, seul, tel le Kolomb de Hölderlin, invente.

En surface et en profondeur, d’ici là (couches superposées, sédiments, archéologie des savoirs et du sujet & extensions géographiques et temporelles de notre mémoire à venir), l’espace de découverte se déplie, polyphonique selon un contrepoint où contradiction, juxtaposition, croisement, confluence permettent une parole vivante toujours à naître, à renaître.

Concrètement, ce doit être l’espace que doit conquérir et inventer le livre numérique.

[1] Par souci parfois de diffuser plus largement le livre au-delà de la contrainte financière de l’impression sur papier.

[2] On peut découvrir, chez cet éditeur, la collection de poésie L’Inadvertance à l’adresse suivante : https://www.publie.net/categorie-produit/linadvertance/ (parmi les auteurs publiés : Hélène Sanguinetti, Armand Dupuy, Jacques Ancet, Philippe Rahmy, Nathalie Riera, Dominique Quélen entre autres…). Les titres sont la plupart numériques et « papier » (deux mises en page donc…).

[3] Virginie Gautier, Marcher dans Londres en suivant le plan du Caire

Publié en septembre 2014 aux éditions Publie.net. En voici la description que j’ai rédigée : « Marcher dans Londres en suivant le plan du Caire, de Virginie Gautier, est le long poème d’une ville traversée qui serait toutes les villes ensemble : métamorphoses d’un monde flottant dont il s’agit de repérer les traces d’ombres. Que le tunnel dont il est question dans le livre soit celui du métro, celui qu’empruntent les « clandestins » pour traverser la Manche, ou la grotte dans laquelle nos « ancêtres » ont dessiné leurs premiers repères, il est surtout le lieu de confluences entre le dessous et le dessus de toute ville. Entre les mémoires accumulées, inscrites, gravées, recouvertes, effacées presque, disparues, retrouvées et l’élan vers ailleurs, vers autre chose à venir qui doit se délester du passé. Lieu mouvant où les déplacements créent une identité toujours fuyante. « On dit je suis d’ici. On est d’un autre temps, qui échappe. Autant dire d’ailleurs, autant dire de plus jamais. » Avec ce titre, se poursuit une nouvelle série de la collection L’Inadvertance, déjà amorcée par Ma mère est lamentable de Julien Boutonnier. Chaque ouvrage comprend un texte, des images fixes, des fichiers sonores et des vidéos courtes ainsi que des liens.

Deux versions disponibles : l’une enrichie, et l’autre interopérable qui comporte des liens vers les morceaux audio et vidéo hébergés sur notre site. »

[4] Mais il faut louer ce travail éditorial fait par quelques-uns, je pense notamment aux éditions de l’attente et à Al Dante.

[5] Livre en latin…

[6] « Lire la poésie de Corbière, c’est entendre un bruissement de voix multiples », déclare Elisabeth Aragon dans « Tristan Corbière et ses voix » (in Jean-Louis Cabanès dir., Voix de l’écrivain : mélanges offerts à Guy Sagnes, Presses Universitaires du Mirail, 1996, p. 179). Et, dans son travail de recherche sur L’Antipoésie dans les œuvres de Tristan Corbière, Alfiya Enikeeva explique : « Corbière souligne cette interaction des voix entendues comme l’opposition d’attitudes et de points de vue par la ponctuation abondante, les interjections, les parenthèses, par les ruptures de syntaxe, l’arythmie, l’usage des blancs » (Mémoire de recherche en littérature dirigé par Monsieur Gerard DESSONS, professeur de l’Université Paris-VIII, et encadré par Monsieur David RAVET, enseignant de littérature au CUF de Moscou, 2015).

[7] « Mallarmé a laissé deux brouillons de préface pour le coup de dés (version de Cosmopolis, Pléiade (édition Marchal) I, p. 403) ; et non seulement l’« Observation » finalement publiée ne découle pas de ces brouillons mais elle peut même sembler les contredire. Ces deux très brefs brouillons posent, pour l’essentiel, l’antériorité de l’oralité sur l’écrit : « ainsi, la poésie est d’abord une parole et dans l’éventualité où l’on a besoin de coucher la parole sur le papier, il faut développer des moyens d’adapter l’imagerie d’une poésie orale au medium imprimé », écrit Nicolas Wanlin dans son commentaire au livre de Michel Murat, Le Coup de dés de Mallarmé. Un recommencement de la poésie, Belin, « L’extrême contemporain », 2005 (cf. « Pour revenir sur la "musicalité" du Coup de dés et le récent livre de M. Murat », Acta fabula, vol. 6, n° 2, été 2005).

[8] Je pense notamment aux « cinq synthèses radiophoniques » de Marinetti dans son manifeste de 1933 La Radia (Un paysage entendu, Les silences parlent entre eux, Combat de rythmes notamment).

[9] « Au milieu des années 1950, Henri Chopin, prenant acte des expériences des musiciens concrets, s’arme d’un micro et d’un magnétophone (suivront table de mixage et amplis) et décide de sortir la poésie de la page. Il travaille avec sa voix, la transforme, libère la phonétique, produit des sons particuliers et donne naissance à Pêche de nuit, l’un de ses premiers enregistrements. Le micro placé sur les lèvres, il suggère et restitue, au-delà des mots, le ressac, le vent et le bruit d’un bateau de pêche faisant route sur zone, initiant là ce qu’il répètera plus tard pour la toundra puis dans bien d’autres lieux explorés d’abord par la voix puis par le corps (vibrant) tout entier », écrit Jacques Josse le 22 février 2008 sur remue.net.

[10] « J’ai inventé un nouveau genre de poésie, la « poésie sans mots » ou poésie phonétique » écrit-il.

[11] « Dans un rythme libre, les paragraphes et la ponctuation sont utilisés comme dans la langue, pour un rythme rigoureux, les barres de mesure ou les indications de mesure apparaissent par la division proportionnée en sections spatiales égales de l’espace typographique, mais pas de ponctuation. Donc ,. ;!?: ne sont lus que pour la tonalité », écrit Kurt Schwitters dans sa revue Merz n°24. Pour en écouter un fragment lu par Schwitters lui-même, ce lien est disponible : Ursonate lue par Schwitters.

[12] « Le biographe de Mondrian, Michel Seuphor, invente, en 1926, la musique verbale qui, au lieu de transmettre un texte, exploite la puissance évocatrice de la voix et du phonème, c’est-à-dire du son en-dehors de tout sens ; quatre ans plus tard, il accompagne sa poésie phonétique avec le Russolophone, instrument inventé par Russolo, une sorte de piano dont les touches actionnent des bruits tous disparates, les uns métalliques les autres obtenus à partir de vaisselle brisée. On pense à ce que seront, plus tard, les pianos préparés de John Cage », précise le Centre Georges Pompidou…

[13] Voici quelques liens qui permettent de découvrir ce travail : Lissitzky 1, Lissitzky 2, Lissitzky 3, Lissitzky 4.

[14] Guillaume Apollinaire, L’Esprit nouveau et les poètes, in Mercure de France, Paris, n° 491, 1-XII- 1918, p. 385 à 396.

[15] Sur Pierre-Albert Birot, Marianne Simon-Oikawa, « La Poésie idéographique de Pierre Albert Birot », in RiLUnE, n. 8, 2008, p. 145-164.

[16] D’autres textes publiés dans la rubrique « The Revolution of the Word » privilégient une expérimentation sur la plastique du mot, tels les « Readies » dont Bob Brown, jeune Américain exilé en France, présente le principe dans le numéro 18 de novembre 1929. Le terme est forgé à partir de « talkies » : de même que les « talkies » représentent le cinéma moderne, les « readies » sont la quintessence de la littérature moderne. Partant du principe que le livre est un médium ancien, inadapté au monde moderne, Bob Brown met au point une machine permettant de lire plus vite et dans de meilleures conditions. La « machine à lire » [« reading machine »] permet de faire défiler à la vitesse désirée un texte spécifique (le « readie »), tapé linéairement sur un long ruban. Les avantages liés à cette nouvelle méthode de lecture sont nombreux, selon son inventeur : possibilité d’agrandir le texte grâce à un système de loupe, économie de papier, économie de main d’œuvre (le « readie » ne nécessite pas d’être relié), économie d’encre grâce à la loupe. Comme l’écrit Bob Brown, inscrivant par là même son invention dans le cadre de la « Révolution du Mot » : « Révolutionnez la lecture et la Révolution du Mot se fera sans verser d’encre » (traduit de t19-20, p. 171). Mais le principal avantage de la machine est de permettre une lecture plus rapide : l’œil n’a plus besoin de se déplacer puisque c’est le texte qui défile. Plus que la machine, rapidement abandonnée par son inventeur, c’est le « readie » qui intéresse Bob Brown : « La machine de par son existence même rend nécessaires de nouveaux mots et en efface d’autres trop usés » (traduit de t19-20, p. 171). Il suggère en particulier une condensation de la phrase, réduite à ses composants les plus expressifs, à savoir les noms, verbes et adjectifs. Il s’agit également, pour le jeune exilé, de travailler à un « Art Optique de l’Écriture » (t19-20, p. 167). Contrairement à la « machine à lire », restée à l’état de concept, l’idée du « readie » se concrétise sous la forme de deux anthologies, tirées chacune à trois cents exemplaires, Readies (1930), modeste volume d’une cinquantaine de pages, et Readies for Bob Brown’s Machine (1931), plus imposant avec ses quelque deux cents pages. La typographie joue un rôle décisif dans cet « Art Optique de l’Écriture » que Brown appelle de ses vœux. La linéarisation du texte, en particulier, entraîne des recherches typographiques. Dans l’anthologie de 1931, Laurence Vail utilise des tirets entre les mots, James T. Farrell faisant pour sa part le choix des points de suspension. La contribution de William Carlos Williams, le court poème « Readie Pome », fait également preuve d’originalité dans ce domaine : « Grace – face : hot – pot : lank – spank : meat – eat : hash – cash : sell – well : old – sold : sink – wink : deep – sleep : come – numb : dum – rum : some – bum 21. » Ainsi, sans être directement publiés dans transition, les nombreux « readies » regroupés dans Readies et Readies for Bob Brown’s Machine correspondent à une lecture, médiatisée par Bob Brown, de la « Révolution du Mot ». Les nombreuses coïncidences entre la liste des participants à la seconde anthologie et celle des collaborateurs de transition révèlent d’ailleurs l’étroitesse des liens qui unissent ces deux expériences : sur les trente-huit collaborateurs à Readies for Bob Brown’s Machine, vingt-trois sont publiés par transition », explique remarquablement Céline Mansanti dans son ouvrage La revue transition (1927 – 1938) : le modernisme historique en devenir, Presses Universitaires de Rennes, 2009.

Le lien suivant permet de découvrir cette reading machine

[17] Découvrir les œuvres de Julien d’Abrigeon

Pour découvrir les œuvres d’Alexandra Saemmer, texte critique passionnant d’Alexandra Saemmer, Texte critique Alexandra Saemmer 2.

[18] Il faut mentionner aussi la poésie animée avec un poète comme Ernesto Manuel de Melo e Castro, fondateur également en 1968 de la vidéopoésie, qui écrit ceci : « La page n’existe plus, pas même en tant que métaphore. L’espace est maintenant équivalent au temps et l’écriture n’est plus une partition mais une réalité de dimension virtuelle ».

[19] Je pense particulièrement à Roxane Lecomte, Guillaume Vissac et Philippe Aigrain de Publie.net et à Gwen Catala, devenu éditeur à son compte (gwencatalaediteur ).

[21] François Rannou, Contetemps paradist (épuisé).

[25] Op.cit.

[26] Fichiers accessibles sans recours nécessaire à l’espace extérieur d’internet ou en y ayant accès — pour des raisons de format — dans la version interopérable qui comporte des liens vers les morceaux audio et vidéo hébergés sur le site Publie.net.

![[Chronique] François Rannou, Poésie et livre électronique : une question d'espaces](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

![[Chronique] François Rannou, Poésie et livre électronique : une question d’espaces](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2016/12/band-entretienRannou-1.jpg)