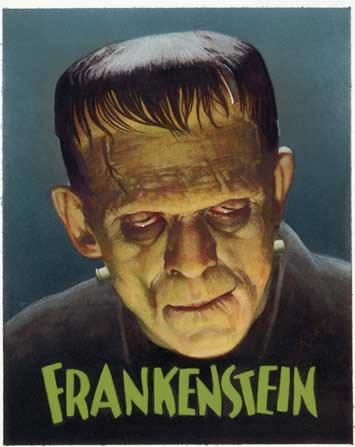

Les Etats-Unis et la culture de la subversion – le syndrome Frankenstein

C’est avec plaisir que nous accueillons la contribution de Cyril Vettorato, le jeune auteur d’un livre qui a été remarqué en 2008, Un monde où l’on clashe – La Joute verbale d’insultes dans la culture de rue (éditions des archives contemporaines). [Lire la présentation du dossier sur la subversion]

Si le Victor Frankenstein de Mary Shelley a laissé une telle empreinte dans l’imaginaire collectif, c’est parce qu’il incarne la duplicité du visionnaire. Rejetant la morale de son  temps, il décide de redéfinir les frontières de l’humain, tournant son regard halluciné vers des possibles qu’il est encore le seul à voir. Sa créature est la matérialisation charnelle de cette subversion de l’idée d’Homme majuscule telle que l’avait définie le christianisme. Mais face à son monstre, le visionnaire prend conscience de sa propre dualité : l’être ne fait que rendre présente, par sa monstruosité même, l’idée d’Homme qu’il était censé rendre obsolète. La science, la raison, le rêve prométhéen n’ont accouché de rien sinon d’un miroir grotesque, dans lequel Frankenstein se découvre prisonnier de l’idée de Bien, de l’idée de Beau, prisonnier en somme de la culpabilité.

temps, il décide de redéfinir les frontières de l’humain, tournant son regard halluciné vers des possibles qu’il est encore le seul à voir. Sa créature est la matérialisation charnelle de cette subversion de l’idée d’Homme majuscule telle que l’avait définie le christianisme. Mais face à son monstre, le visionnaire prend conscience de sa propre dualité : l’être ne fait que rendre présente, par sa monstruosité même, l’idée d’Homme qu’il était censé rendre obsolète. La science, la raison, le rêve prométhéen n’ont accouché de rien sinon d’un miroir grotesque, dans lequel Frankenstein se découvre prisonnier de l’idée de Bien, de l’idée de Beau, prisonnier en somme de la culpabilité.

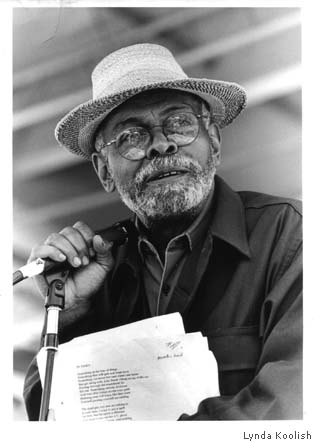

La culture des Etats-Unis a poussé très loin le syndrome Frankenstein. Comme le savant fou de Shelley, elle a fait du renversement des valeurs un impératif vital, imposant une contre-culture vivace dont les influences se font sentir aux quatre coins du monde. Comme lui, elle a produit des monstres qui viennent lui rappeler sa faute et l’ambiguïté de sa démarche. L’écrivain et activiste Amiri Baraka, né Leroi Jones en 1934, en est un. Après un demi-siècle d’une carrière riche en coups d’éclats, le vieillard n’en finit pas de jouer son rôle de créature révélatrice de la schizophrénie de la culture américaine. Militant de la cause noire, nationaliste, poète Beat, dadaïste occasionnel, marxiste-léniniste, Baraka a cumulé les étiquettes en un patchwork criard de toutes les formes de culture subversive ayant traversé les Etats-Unis à partir de 1950. A priori, le poète a tout d’un renégat, d’un marginal. Autant de termes qui ne doivent pas cacher à quel point, par cette position même, il incarne à la perfection la culture américaine contemporaine. Revenons aux années d’entre-deux guerres. Sous l’impulsion de la pensée anthropologique de Frantz Boas et de ses disciples, les Etats-Unis commencent à accepter l’idée d’une culture plurielle, "multiculturelle" comme on le dira bientôt. Durant les années 1920, de nombreux mécènes blancs soutiendront le développement d’une culture perçue comme "noire", qu’elle soit littéraire ou musicale ; les autres groupes minoritaires, eux aussi, commencent à se rendre culturellement visibles et consommables. Ce premier moment, actualisant certains idéaux américains comme la liberté d’expression et l’égalité, trouvera son plein épanouissement après la seconde guerre mondiale. Les cultures alternatives, perçues comme des lieux de subversion, deviendront centrales. Les poètes de la Beat Generation, comme Kerouac ou Ginsberg, iront chercher dans le jazz des Noirs américains une source d’inspiration dans leur quête de révolution des valeurs culturelles.

Les années 1960 constituent le big bang de ce système culturel contemporain, avec l’irruption tapageuse des mouvements noir, féministe, gay ou encore latino. La culture, de son versant le plus littéraire à son versant pop, proposera une mise en spectacle de la voix dissidente. Ce qui ne veut pas dire que les luttes ont toujours été de tout repos pour ceux qui les portaient. Mais au final, les Etats-Unis ont choisi une autre voie que celle de la répression : la voie de la digestion. Même Baraka, pourtant porteur de valeurs violemment  contre-culturelles, a trouvé sa place dans ce système. Malgré ses déclarations séparatistes, ses tirades anti-blanches contre le "Diable aux yeux bleus", les Juifs ou les "Sales Ritals", malgré ses appels à la lutte armée et au pillage, ses textes homophobes et sexistes, voire pire, son apologie du marxisme (quelle horreur), l’écrivain est devenu l’un des rouages du système. Publié par la prestigieuse maison d’édition HarperCollins, il a été honoré par de nombreuses institutions, comme la fondation Guggenheim, la fondation Rockefeller, ou l’Académie Américaine des Arts et des Lettres. Baraka a également enseigné dans plusieurs universités, comme la State University de New York, et s’est même payé le luxe d’apparaître dans un single de rap du groupe The Roots. Son œuvre est étudiée et enseignée dans les universités, certaines de ses pièces jouées souvent et devant des publics variés.

contre-culturelles, a trouvé sa place dans ce système. Malgré ses déclarations séparatistes, ses tirades anti-blanches contre le "Diable aux yeux bleus", les Juifs ou les "Sales Ritals", malgré ses appels à la lutte armée et au pillage, ses textes homophobes et sexistes, voire pire, son apologie du marxisme (quelle horreur), l’écrivain est devenu l’un des rouages du système. Publié par la prestigieuse maison d’édition HarperCollins, il a été honoré par de nombreuses institutions, comme la fondation Guggenheim, la fondation Rockefeller, ou l’Académie Américaine des Arts et des Lettres. Baraka a également enseigné dans plusieurs universités, comme la State University de New York, et s’est même payé le luxe d’apparaître dans un single de rap du groupe The Roots. Son œuvre est étudiée et enseignée dans les universités, certaines de ses pièces jouées souvent et devant des publics variés.

Que faire de cette créature de Frankenstein, une fois celle-ci lâchée dans la nature ? Rien d’autre que d’attendre sa disparition, sans doute. C’est ce qu’ont dû penser un certain nombre d’Américains en 2002, lorsque le monstre qu’ils avaient créé est revenu leur rappeler la duplicité de leur système culturel. En réaction aux attentats du 11 septembre 2001, l’icône culturelle Baraka a cru bon de composer un poème, "Somebody Blew Up America", dans lequel il affirmait que les Américains juifs étaient au courant des attentats, sans doute commandités par un complot sioniste international. Amérique, contemple ton monstre ! Créature du multiculturalisme et de la valorisation des approches renégates et contre-culturelles, Baraka force ceux qui l’ont consacré à concilier l’inconciliable. Le statut honorifique de "Poet Laureate of New Jersey", qui venait de lui être attribué, fut purement et simplement supprimé, car il n’existait aucun moyen légal de le lui retirer en réponse à  ses sorties aux accents antisémites. La culture américaine, savante comme pop, est ainsi réduite à jongler en permanence entre la valorisation de la subversion et sa dénonciation, dans un contexte où ce terme s’est vidé de sa substance. On porte au pinacle des humoristes marketés comme "politiquement incorrects" (Sarah Silverman, Louis CK…), mais pour mieux les livrer à un lynchage médiatique lorsqu’ils "dérapent", comme lors de l’affaire des termes racistes proférés sur scène par Michael Richards (le Kramer de "Seinfeld") en novembre 2006. Les chanteuses adulées de la jeunesse (Britney Spears, Rihanna, Katy Perry) se doivent de multiplier les références sulfureuses, en une sorte de routine industrielle de la subversion, mais en tâchant de rester toujours sur le fil de la morale. Les rappeurs empochent des millions de dollars à grands coups de "Suck My Dick Hoe" et de "Bitch Ass Niggas" : on se contente de bipper certains mots lors de la diffusion de leurs clips et de mettre sur le marché des versions "clean" de leurs albums, multipliant encore les profits engendrés.

ses sorties aux accents antisémites. La culture américaine, savante comme pop, est ainsi réduite à jongler en permanence entre la valorisation de la subversion et sa dénonciation, dans un contexte où ce terme s’est vidé de sa substance. On porte au pinacle des humoristes marketés comme "politiquement incorrects" (Sarah Silverman, Louis CK…), mais pour mieux les livrer à un lynchage médiatique lorsqu’ils "dérapent", comme lors de l’affaire des termes racistes proférés sur scène par Michael Richards (le Kramer de "Seinfeld") en novembre 2006. Les chanteuses adulées de la jeunesse (Britney Spears, Rihanna, Katy Perry) se doivent de multiplier les références sulfureuses, en une sorte de routine industrielle de la subversion, mais en tâchant de rester toujours sur le fil de la morale. Les rappeurs empochent des millions de dollars à grands coups de "Suck My Dick Hoe" et de "Bitch Ass Niggas" : on se contente de bipper certains mots lors de la diffusion de leurs clips et de mettre sur le marché des versions "clean" de leurs albums, multipliant encore les profits engendrés.

On pourrait continuer longtemps cette énumération. La culture américaine contemporaine, des librairies universitaires à MTV, rejoue à l’infini le conte macabre de Shelley, commercialisant des formes de marginalité et de subversion tout en se préservant tant bien que mal des éventuelles conséquences de sa schizophrénie. Ni le puritanisme, ni le racisme, ni encore l’homophobie n’ont disparu de la société. La seule révolution qui a eu lieu est culturelle : le système américain a fait de la mise en scène stylisée et encadrée de sa propre subversion son motif central. La créature Baraka, dernier vestige d’une époque où ce système n’en était qu’à ses balbutiements, exige des manœuvres d’ajustement acrobatiques. La machine a eu, depuis, le temps de se perfectionner : les nouvelles générations, élevées au cœur même de cette culture, poseront probablement moins de problèmes. A voir le rappeur Flavor Flav, qui chantait autrefois "Fight the Power" avec son groupe Public Enemy, faire le bonheur des annonceurs de la chaîne VH1 grâce à son émission de télé réalité "Flavor of Love", version provoc et politiquement incorrecte du célèbre "Bachelor" d’ABC, on se dit que ce système a non seulement de beaux jours devant lui, mais aussi une certaine forme de génie dans la transmutation de la subversion en valeur d’échange. Pour "se faire un nom", pas d’autre choix que de s’accommoder des paradoxes de cette culture qui vide la subversion de son contenu en la rendant attirante, vertueuse et belle. A ceux qui refuseraient de faire des monstres acceptables, on offrira l’exil sur les banquises de l’oubli culturel : Michael Richards a ainsi quitté le monde du spectacle suite à l’affaire de 2006. Qu’attend-on réellement du monstre de Frankenstein ? Qu’il joue son rôle dans sa totalité, du scandale au lynchage, de la rédemption à l’autocritique, stimulant à intervalles réguliers le système nerveux du consommateur de culture. Curieuse mécanique des fluides par laquelle outrages et bons sentiments en viennent à jouer ensemble le même jeu, sans réellement engager autre chose que des identités transitoires, des récits médiatiques attractifs et des échanges commerciaux.

![[Dossier subversion - 8] Cyril Vettorato, Les Etats-Unis et la culture de la subversion - le syndrome Frankenstein](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

Excellent texte Cyril. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Un p’tit riff du Taste The Pain des RHCP pour accompagner tout cela, et ça le fait… Un seul mot : classe.

Excellentissime.

Comment happer la subversion ? Ou, comme il est dit ici, la digérer.

C’est la formidable capacité du capitalisme à intégrer toutes les formes de culture, commentait un économiste américain. (Et formidable initialement signifie effrayant. Comme Frankestein.)

A les ingérer oui ! Et à les transformer non pas en culture populaire mais en marchandise, ou bien en spectacle, mais au sens de Guy Debord.

A bientôt sur ce site.

Colette Tron