Peu après la publication de La Nuit d’un seul et, tout récemment, de UNS – dont la présentation viendra clore cette entrée -, voici la seconde partie d’un entretien (lire la première) qui fait suite à celui paru sur Remue.net, justement intitulé "On ne sait jamais qui parle" (avec Armand Dupuy). Et avant que ne voient le jour L’Espèce (éditions Mots-tessons, fin 2009) ainsi que Et même dans la disparition (Wigwam, mars 2010), on fera plus ample connaissance avec ce jeune poète (1977) en consultant son blog et son site.

Peu après la publication de La Nuit d’un seul et, tout récemment, de UNS – dont la présentation viendra clore cette entrée -, voici la seconde partie d’un entretien (lire la première) qui fait suite à celui paru sur Remue.net, justement intitulé "On ne sait jamais qui parle" (avec Armand Dupuy). Et avant que ne voient le jour L’Espèce (éditions Mots-tessons, fin 2009) ainsi que Et même dans la disparition (Wigwam, mars 2010), on fera plus ample connaissance avec ce jeune poète (1977) en consultant son blog et son site.

FT : Comme tu « fais dans le fermé », peut-on délimiter ton écriture entre ces deux bornes que sont l’espace du dedans (Michaux) et le fermé de l’époque (Beck) ? Au reste, ce qui est singulier et exaltant dans ton univers, c’est que ce « fermé » est la condition sine qua non (le corollaire ?) d’un espace / d’une écriture des métamorphoses…

MB : Faire du fermé, c’est communiquer, donner un espace possible à l’échange. C’est créer un objet traduisible par l’autre, c’est à dire faire de l’attendu. Depuis que nous sommes en dialogue / Et que nous pouvons ouïr les uns des autres. Les gens attendent l’attendu. C’est chose évidente. Faire du fermé, c’est attendre que l’autre s’exprime sur soi. Par un retour de miroir. En cela, la poésie est un mouvement subversif. Elle n’attend pas. Elle en souffre aussi.

MB : Faire du fermé, c’est communiquer, donner un espace possible à l’échange. C’est créer un objet traduisible par l’autre, c’est à dire faire de l’attendu. Depuis que nous sommes en dialogue / Et que nous pouvons ouïr les uns des autres. Les gens attendent l’attendu. C’est chose évidente. Faire du fermé, c’est attendre que l’autre s’exprime sur soi. Par un retour de miroir. En cela, la poésie est un mouvement subversif. Elle n’attend pas. Elle en souffre aussi.

Ensuite, le fermé c’est nécessairement de la langue ou des signes. Par sa grammaire transmitive régulée par les codes, la langue diminue conséquemment l’effort de liberté de toute parole. Le cri a ses jointures, a sa grammaire malgré la trahison qu’il fait à la langue. Après cela, tout mouvement est fermé en cela qu’il est déterminé. Toute boule qui roule est fermée, toute science est fermée car elle détient déjà en elle sa destination même si d’aucuns l’ignorent. Comme main faisant, « l’espace du dedans » clos, à jamais clos, est un bocal pour poissons. Un lieu où pourrait se terrer le langage et donc toute liberté. Un étant. Le « fermé de l’époque » évoque la question de la totalité impossible de toute modernité. Cet espace est un point univoque. Je suis ce que je suis et ce qui me précède. Point. Mains faisant. Les métamorphoses, c’est mains faisant. C’est de l’ouvert subversif dans le mouvement du fermé. C’est la mutation des objets finis.

FT : Dans ton cas, l’espace infini du langage est consubstantiel à une forme aiguë d’alteridentité, non ?

MB : Les deux s’entremêlent, il y a une vie des lettres. J’organise une psychothèque. Je collectionne des esprits à  l’infini et les classe selon leur forme… entremêlée. Je leur parle. Je désherbe des fictions, je trie des documentaires. Pénétrant, pénétrés. Je ne fais pas de vaginisme. Tous les mots sont bons pour ordonner mon endroit. J’organise un zoo humain, les esprits, je les classe. Ce n’est pas que je sois simple ou autre, je crois simplement en la multitude d’esprits intrusifs qui tentent par tous les moyens d’entrer en nous. Contre cela j’ai la clé, bien que je sois (co)habité régulièrement. Ou à l’inverse, c’est toi qui pénètres, tu prends corps dans l’autre alors disparu. Question de sexualité.

l’infini et les classe selon leur forme… entremêlée. Je leur parle. Je désherbe des fictions, je trie des documentaires. Pénétrant, pénétrés. Je ne fais pas de vaginisme. Tous les mots sont bons pour ordonner mon endroit. J’organise un zoo humain, les esprits, je les classe. Ce n’est pas que je sois simple ou autre, je crois simplement en la multitude d’esprits intrusifs qui tentent par tous les moyens d’entrer en nous. Contre cela j’ai la clé, bien que je sois (co)habité régulièrement. Ou à l’inverse, c’est toi qui pénètres, tu prends corps dans l’autre alors disparu. Question de sexualité.

Ce qui m’intéresse plus particulièrement dans la question de l’alteridentité est le noir – toujours cet « entre » – qui sépare les individualités. Uns. Il y a par l’autre la possibilité d’un ailleurs, non par ses différences, mais par la séparation que cet autre impose. Cette séparation a la confusion du noir de l’aube comme elle a le pouvoir de rétablir le lien dans le schéma. D’où la relation. La relation est ce noir impénétrable où tout peut advenir. C’est encore la question de l’entretemps qui se pose car la relation du langage – comme celle du communiquant – ne se fait qu’à partir de la véritable incursion du silence sous-jacent à tout lien. Ce silence du noir où tout est possible, où tous les noms sont admis, c’est le lieu du pardon christique, de la croix, d’ailleurs c’est ici la naissance du christianisme, dans cette obscurité où tout se dénoue, où l’impossible dit l’étendue de son possible, où le noir dit l’étendue de sa brillance, où le réseau des âmes dit toutes les possibilités infinies de l’autre en tant qu’il n’est que possibilité d’être.

FT : Autre interrogation qui naît à la lecture de UNS, que l’on rapporte alors à l’ensemble de ton œuvre déjà faite : contrairement à celui de Novarina – poète qui fait partie de ton horizon, et tandis que tu évoques souvent le vide, ton mysticisme fait une place à l’âme conçue comme substance, présence qui comble l’absence…

MB : Oui. L’âme est l’étendue du corps absent. Tu fermes les yeux, tourbillonnes, tu recouvres des membres imaginaires, ton corps s’absente, un corps absent vient le supplanter, c’est une étendue, elle peut marcher, virevolter, serrer les mains, cligner des yeux, c’est une étendue humaine qui garde les traces de son mouvement, qui forme un ensemble vivant, un ensemble mouvant. Bientôt, tu peux voir les architectures anciennes, l’âme est l’étendue du corps absent, tu peux voir les habitants des rêves. Bientôt tu peux voir les animaux dans le prolongement de tes membres, ils s’inventent dans les traînées de tes mouvements et la nuit qui te recouvre. L’âme s’expérimente dans l’absence. Elle est la forme du corps évanoui.

MB : Oui. L’âme est l’étendue du corps absent. Tu fermes les yeux, tourbillonnes, tu recouvres des membres imaginaires, ton corps s’absente, un corps absent vient le supplanter, c’est une étendue, elle peut marcher, virevolter, serrer les mains, cligner des yeux, c’est une étendue humaine qui garde les traces de son mouvement, qui forme un ensemble vivant, un ensemble mouvant. Bientôt, tu peux voir les architectures anciennes, l’âme est l’étendue du corps absent, tu peux voir les habitants des rêves. Bientôt tu peux voir les animaux dans le prolongement de tes membres, ils s’inventent dans les traînées de tes mouvements et la nuit qui te recouvre. L’âme s’expérimente dans l’absence. Elle est la forme du corps évanoui.

FT : Au reste, les rapports que tu établis entre animalité et inhumanité ne sont pas vraiment les mêmes que ceux de Novarina…

MB : D’abord, chez l’homme il y a l’animalité comme perversion naïve des actions de l’être au monde. Un retour au corps grossier. L’animalité comme puissance de contact, ce qui touche la terre au plus près. Puis il y a l’animalité jouée et habitée (voir les rites initiatiques) permettant de se situer, a posteriori, dans un monde structuré par des rituels. Ensuite il y a l’animalité comme pulsion divine, après s’être établi dans le confort d’une stratégie théologique. C’est l’animal-dieu. Celui qui nous a conduit, après avoir étreint la rugosité du réel, à nous inclure dans une pensée du monde, une pensée qui, cependant, ne nous enferme pas. L’animal, donc, pris comme esprit liant terres et ciels… L’animal, donc, comme puissance ascendante et de là, le bestiaire théorique, la langue comme figuration du bestiaire. Le zoo comme catalogue de marqueurs symboliques. Le zoo, comme langue-monde. Le zoo comme puissance morale apparaissant après la brutalité mécréante. D’où les incantations, d’où les hymnes aux animaux, d’où Novarina. La mise en scène d’un bestiaire sémantique est, en soi, un monde plein, où tout est dans tout. Si le cri puissant d’une bête peut à lui seul nous hypnotiser, figeant un instant la vitalité de notre conscience, c’est qu’il est un monde à lui seul, il termine la conscience. La terminaison des consciences… vaste sujet.

Il y a donc plusieurs aspects de l’animalité, plusieurs étapes dans sa conception. Il faut de l’animal pour faire de l’homme. Le sourire du singe comme commencement de toute beauté. Ou comme terminaison.

L’inhumanité est tout autre. Dans tous les sens. Il s’agit d’un dépucelage. Il s’agit aussi de ce qui ne peut pas mourir. Il s’agit, question de propriété, de ce qui ne m’appartient pas et qui pourtant émane de moi. C’est une émanation sans possibilité d’appropriation. En cela, les animaux de mon corps peuvent être inhumains comme les mouvements passés de mes jambes, comme le passé de mon corps mouvant. La mémoire fossilisante est inhumaine, bloquée dans un temps défini. Les animaux séparateurs sont inhumains. L’inhumain est le désert de mon corps révolu. Cela dit, il ne s’agit pas d’une notion négative, il s’agit seulement d’une perception d’un corps mort ou plutôt d’un corps qui ne mourra plus. Qui ne peut pas mourir.

Quelle inhumanité supposerait toute immortalité !

FT : Anti-novarinienne également cette assertion de Surfaces : journal perpétuel : « À trop vouloir se rapprocher de la matière, le langage se fane »…

MB : Oui, j’ai découvert, en écrivant Surfaces : journal perpétuel (éditions Caractères, 2003), un espace aporétique qui annule toute parole humaine, un no man’s land qui provoque l’aphasie et la dissolution chez toute personne s’y engageant. C’est un trou avaleur dont la matière est le contour, un à-côté de la langue qui semble à certains endroits générer la parole libre, c’est-à-dire la parole non conventionnelle, celle qui donne aux yeux l’espoir de la vérité. Autrement dit, cet espace annulant la parole est un lieu d’espoir, magma noir d’où émerge toute parole libre. Et même si la question du trou est son tour, ce qui forme le vide, le délimite, on pose partout la question de la matière pour ce qu’elle est alors qu’il faudrait la penser comme une absence silencieuse : à trop vouloir se rapprocher de la matière le langage se fane. Fleur (temporelle) qui prend racine sur une surface qui ne connaît pas le déroulement. Et oui…

MB : Oui, j’ai découvert, en écrivant Surfaces : journal perpétuel (éditions Caractères, 2003), un espace aporétique qui annule toute parole humaine, un no man’s land qui provoque l’aphasie et la dissolution chez toute personne s’y engageant. C’est un trou avaleur dont la matière est le contour, un à-côté de la langue qui semble à certains endroits générer la parole libre, c’est-à-dire la parole non conventionnelle, celle qui donne aux yeux l’espoir de la vérité. Autrement dit, cet espace annulant la parole est un lieu d’espoir, magma noir d’où émerge toute parole libre. Et même si la question du trou est son tour, ce qui forme le vide, le délimite, on pose partout la question de la matière pour ce qu’elle est alors qu’il faudrait la penser comme une absence silencieuse : à trop vouloir se rapprocher de la matière le langage se fane. Fleur (temporelle) qui prend racine sur une surface qui ne connaît pas le déroulement. Et oui…

FT : Pour terminer, pourrais-tu expliciter deux formules-clés de UNS : « faire confiance à la dynamique », « Une parole tournée vers l’entretemps » ?

MB : « Faire confiance à la dynamique » afin d’éviter d’être parlé par la langue du monde. Afin d’éviter d’être pensé par la mémoire. Afin de ne pas vivre dans le bocal de l’espace du dedans. Faire confiance à la dynamique, c’est-à-dire à l’horizon, projection de toute beauté. C’est-à-dire, la dynamique, tueuse du pronominal, ce qui nous reflète, c’est-à-dire pénétration violente du corps du monde, comme conception idéalisée de ses mouvements hors de toute forme de soi. Violence pour permanence. Tentative de persévérer dans l’horizon : engourdi ou perché, quand tu ne tiens plus rien ni personne pour horizon, c’est l’horizon lui-même qui t’apparaît… Faire confiance à la dynamique pour entrevoir la possibilité d’être à jamais hors de soi. On est dans un hôpital de fous : faire confiance à la dynamique, on nous laisse sortir. Décentrement, bloc opératoire, l’horizon apparaît.

« Une parole tournée vers l’entretemps » : Parce qu’il y a une faille dans la succession. Je crois, peut-être naïvement, que nous ne sommes pas obligés d’appartenir au monde car le monde peut nous appartenir. Théorie des ensembles, jusqu’à quel point un espace peut-il être réduit sans perdre l’existence ? Jusqu’à quel point peut-on compresser l’être au monde ? Jusqu’à quel point peut-on se mourir ? Ne demeurer que d’un œil ! Ou même moins encore… Poser une parole vers l’entretemps, c’est conjuguer l’espoir et la disparition. Tout semble pensé, dans notre langue formante, pour nous faire croire que l’absence n’a pas sa place au monde. Ici, dans notre langue, c’est à dire notre pays, l’absence est hérétique, moi, je ne fais pas dans cela, je ne fais pas confiance en la tribu, je m’en méfie, je ne suis pas parlé par elle, il y a un trou dans la succession et c’est là toute la question du réel. L’unique ambition de se lier au vide entre les temps, pays des ombres unies. Etats du crépuscule !

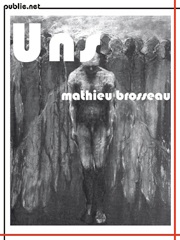

Mathieu BROSSEAU, UNS

Mathieu BROSSEAU, UNS, PDF écran et eBook (Sony/iPhone), 97 pages, 5,50 €, ISBN : 978-2-8145-0259-8.

"Homme libre, passe les portes de la langue, passe les uns et les nombres déjà connus, casse l’écho, passe-le" (95).

D’emblée, la couverture donne le ton : l’œuvre du peintre Winfried Veit fait songer à Goya, à Munch ou au Golem de Meyrink, immanquablement à une figure baudelairienne.

UNS. Entre singulier et pluriel, identité et altérité. UNS.

Entre vide et transcendance, silence et musique, silence et parole, enfance et inhumanité, se déploie une écriture poétique qui s’arc-boute à la mémoire, pousse "la langue dans l’entre-deux" et s’érige contre l’extension du domaine de l’économie.

Plus encore que La Nuit d’un seul, UNS constitue à la fois un art poétique et un espace des métamorphoses. Faisant "confiance à la dynamique", celui pour qui "la modernité est impossible" laisse dériver une écriture de la répétition/variation, donne libre cours à un mysticisme selon lequel l’âme est substance, présence qui comble l’absence… à une mélancolie toute baudelairienne : "l’homme disparaîtra quand le poison disparaîtra"…

![[Entretien] Portrait d'un](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

Donc, c’est un homme trentenaire, qui avance dans sa langue parlée en écrivant comment celle-ci lui impose d’écrire. Ce faisant il fait des choix, bien autant qu’il subit les restrictions de cette langue.En cela il n’est pas différent de nous qui le lisons pour le comprendre. Ce n’est pas une écriture éthérée, son terreau est minier. L’approche sera lente. On va en rester là pour l’instant. Ce n’est pas une écriture de femme.Les femmes aiment peut-être davantage le blanc et supportent mieux le vide … Echiquier ou marelle, ordonnancer entre deux est-il risqué ?

Apolitique (cf. entretien, partie 1), en effet. La précision fait presque l’effet d’une posture (surtout avec l’inversion du prédicat), pourtant peu enviable (il faut songer ici aux différentes acceptions du terme politique. On ne parle pas évidemment des gesticulations -politique politicienne, autre pose- ni même de contenus idéologiques). D’ailleurs, si apolitique il est, faut-il comprendre que cela inclut toutes les dimension de son être ?

Une allusion est faite au « réelisme prigentien » (cf. chronique du livre « La Nuit d’un seul »), qui ne laisse pas de surprendre, au point de se demander si ce n’est pas juste une manière d’accoler le nom Prigent pour donner ses lettres de noblesse à une œuvre ou son auteur. Au sujet de la même chronique, il n’était pas vain de souligner qu’était mise à distance la poésie sentimentale et naïve. D’accord, le texte est pensif, inspiré… Mais on ne voit pas bien ce qu’il trouve, ni même ce qu’il cherche. Esthétique ? Soit. Quant à la quasi assimilation de la modernité à une « action littéraire totalisante et totalitaire »… Comme il est très justement dit : il faut bien exister !

Moi, ce que je comprends très bien c’est que M. Brosseau expérimente une philosophie par une poésie active, entre absence et présence, qu’il tente de percer le voile de la Chose en soi et qu’à ces seuls titres, il mérite d’être remarqué, salué et lu.

@ Alex V : que M. Brosseau mérite d’être salué et lu, je n’en juge pas. Si je pose la question de l’esthétique (ou tout simplement du style -esthétique peut prêter à confusion) c’est que cet aspect me semble dominer largement ce que j’ai pu lire de lui (y compris dans les entretiens). Ce style on peut l’aimer ou non. Je ne nie pas la pensée qui, pour dire comme vous, s’expérimente, je la trouve simplement secondaire. Et pas toujours très neuve. Ce qui n’empêche pas Libr-critique d’être tout à fait dans son rôle en présentant cet auteur.

@ Dan ; Je ne peux pas vous suivre sur ce point : la prose bien souvent aphoristique de M. Brosseau appelle constamment à la glose philosophique comme elle en est chargée, d’ailleurs presque parfois saturée. Comment pouvez-vous dire que la pensée, chez lui, est secondaire ? C’est exactement l’inverse ! Vous ne devez pas l’avoir lu. Ou mal ! Ne vous contentez pas des seuls entretiens lus ça ou là sur le net ! Quoi qu’il en soit, pour avoir lu son Uns (publie.net, 2009), M. Brosseau est un jeune auteur que je conseille, qui a mon estime et dont la pensée ne cesse de se réinventer, le travaillant sans cesse.

La pensée pas toujours très neuve… allons bon. Nous sommes des êtres limités et ce que nous pensons, pour la première fois, souvent comme des découvreurs (on se le raconte ainsi à soi-même, au moins), d’autres et d’autres l’ont pensé bien avant. Je n’apprends rien à personne. Il me semble que MB chemine avec sa pensée de manière honnête et il l’annonce –> la modernité m’est impossible. Je crois que l’idée tient dans ces quelques mots qui disent le vrai d’une expérience personnelle. Il va, avec sa pensée pas neuve, mais qui rejoint, mais sienne malgré tout, c’est peut-être l’essentiel. Et le style fait partie de cette pensée qui s’expérimente, à part entière.

Je rejoins tout à fait Alex et Armand.

@ Dan : Ce qui est gênant, c’est votre façon de tirer à hue et à dia pour en arriver, en fin de compte, à un jugement de valeur gratuit (« Je n’aime pas »).

La lecture authentique comme l’acte critique supposent une argumentation, pas de vagues impressions.

Par exemple, puisque vous renvoyez à ma chronique sur LA NUIT D’UN SEUL : ne travaillant pas dans un supermarché, je n’ai nullement accolé une quelconque étiquette « labellisé PRIGENT » – comme on peut souvent voir « Vu à la TV » (et donc achetez !)… J’ai simplement indiqué que ce recueil traverse la modernité, dont la conception prigentienne du réel comme trou dans la langue, du réel-en-langue.

M. Brosseau, c’est un phrasé, une pensée en acte, une interrogation authentique. Ça, on ne peut le lui enlever – qu’on aime ou non sa poésie.

@ Fabrice : que mon avis personnel (mes goûts si vous préférez) importe peu, je vous l’accorde volontiers. J’ai simplement voulu réagir à certaines déclarations faites lors de l’entretien (sur la politique et la modernité). Je doute d’avoir tiré à hue et à dia… S’agissant de la référence à la modernité prigentienne, je vois un écart considérable entre le trou dans la langue tel qu’il l’a théorisé et l’écriture de M. Brosseau. Et je ne suis pas en train de dire que MB ne peut pas à son tour et à sa façon travailler ce concept. Bref, c’est la raison de ma malheureuse sortie sur votre travail de critique…

Au fait, qui parle de valeur ? Je dis, au sujet de son style, qu’on peut ou non aimer : ça veut justement dire que cette question n’est pas pertinente ici.

@Armand : Je ne crois pas avoir, ne serait-ce que laisser entendre qu’il y avait quoi que ce soit de malhonnête. Oui, on expérimente, on découvre et on le vit comme tel. Il ne s’agissait donc pas spécialement d’insister sur la présence d’une pensée, de questions novatrices ou non, mais -et FT en fait mention lui même, quand il parle de la place occupée- de dire une surprise au regard de ce qui s’est déjà fait et de ce qui s’expérimente aujourd’hui.

@Alex V : Pensée secondaire non car elle ne serait pas profonde ou que sais-je (ce serait le jugement de valeur que me reproche FT) mais parce que les questions philosophiques et les effets de sens (ou de son délitement) cèdent le pas à l’affect (du moins il me semble -je deviens prudent). On pourra d’ailleurs très bien répondre qu’il n’y a pas lieu de les séparer, qu’ils ne le sont pas.

Nous sommes donc d’accord sur le seul point précis de débat critique abordé : dans LA NUIT D’UN SEUL, MB expérimente son propre réel-en-langue.

Petit rappel tout de même : il n’y a jamais eu de VALEUR LITTÉRAIRE en soi ; concernant une oeuvre contemporaine, on ne peut déterminer a priori sa valeur – tout au plus peut-on tenter d’en saisir les caractéristiques formelles et thématiques, et la situer dans l’histoire. Cette tâche n’est déjà pas si simple.

Merci de votre intérêt en tout cas.

Soit. Quant à la quasi assimilation de la modernité à une « action littéraire totalisante et totalitaire »…