Patrice Beray, Pour chorus seul, Éditions Les Hauts-Fonds, Brest, automne 2013, 70 pages, 14 €, ISBN : 978-2919171-02-6.

_____________________________________________________________________________________________________

« Le sang monte quelquefois à la tête, lorsqu’on s’applique à tirer du néant une dernière comète, avec une nouvelle race d’esprits. »

Lautréamont

Dans cet élégant petit livre donné comme un « essai poétique » plus particulièrement dédié aux poètes Jean-Pierre Duprey et Claude Tarnaud, Patrice Beray présente une approche incisive des enjeux dramatiques partagés par la jeune génération surréaliste d’après-guerre, déchirée entre ce que Char appelle « un héritage sans testament » sur le plan de l’Histoire et la difficulté du mouvement surréaliste à accueillir durablement certains météores porteurs d’intensités comme celle-ci : « Notre nuit inhumaine nous a roulés ensemble jusqu’aux profondes profondeurs, et ce qui nous anime s’appelle la joie du gouffre » (Duprey, Derrière son double, rédaction en 1949).

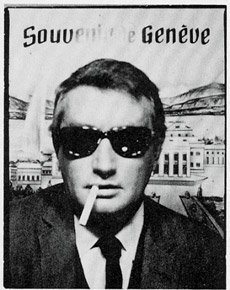

Jean-Pierre Duprey

Dans ces parages où l’humour est un dieu noir, P. Beray a raison de souligner qu’on rencontre souvent chez Duprey « l’effroyable à lire », au sens de ce qui s’y reflète de la souffrance mentale endurée : « il ne fait pas de la poésie : il essaie de décrire ce qui se passe –  ce qui est en train de se passer » (B. Noël) ; mais on peut regretter, à mon sens, que l’essai néglige ce que cet effet de « direct » bouleversant signe d’une poétique : Duprey cherche en effet à formuler une expérience pour laquelle aucune langue ne sera jamais prête, sauf à la forcer en recomposant, dans une sorte de désagrégation (re)créatrice, ce qu’elle a de plus intrinsèque : ses automatismes associatifs, ses locutions figées, ses clichés et ses stéréotypes, ses constructions basiques ; j’avais essayé, naguère, d’en esquisser l’approche ici. Mais pour autant, l’écriture n’est pas son seul mode d’expression : dans les longs intervalles où il s’en absente (deux tiers de son œuvre sont écrits dans l’année 1949, il n’y revient qu’en 1955-59, avant de disparaître), il se consacre à l’élaboration de sculptures de métal et de ciment toutes griffes dedans autour du vide (quatre reproductions photographiques en sont offertes) qu’il faut sans doute regarder comme la face de silence et de nuit de ces envers du corps qu’il hante mentalement : « C’est ici, disait une voix, c’est ici que j’apprends à défaire mon corps… J’ai déchiré mon corps, cette mâchoire autour d’un creux. Et mon geste, c’est l’espace cerné, le moule, en griffes radiées, réversible à l’image d’un gant de nuit cloutée… Et je préfère m’ouvrir les mains. » (« Les États-réunis du métal aux chutes communes du feu », in La Fin et la manière, rédaction en 1959).

ce qui est en train de se passer » (B. Noël) ; mais on peut regretter, à mon sens, que l’essai néglige ce que cet effet de « direct » bouleversant signe d’une poétique : Duprey cherche en effet à formuler une expérience pour laquelle aucune langue ne sera jamais prête, sauf à la forcer en recomposant, dans une sorte de désagrégation (re)créatrice, ce qu’elle a de plus intrinsèque : ses automatismes associatifs, ses locutions figées, ses clichés et ses stéréotypes, ses constructions basiques ; j’avais essayé, naguère, d’en esquisser l’approche ici. Mais pour autant, l’écriture n’est pas son seul mode d’expression : dans les longs intervalles où il s’en absente (deux tiers de son œuvre sont écrits dans l’année 1949, il n’y revient qu’en 1955-59, avant de disparaître), il se consacre à l’élaboration de sculptures de métal et de ciment toutes griffes dedans autour du vide (quatre reproductions photographiques en sont offertes) qu’il faut sans doute regarder comme la face de silence et de nuit de ces envers du corps qu’il hante mentalement : « C’est ici, disait une voix, c’est ici que j’apprends à défaire mon corps… J’ai déchiré mon corps, cette mâchoire autour d’un creux. Et mon geste, c’est l’espace cerné, le moule, en griffes radiées, réversible à l’image d’un gant de nuit cloutée… Et je préfère m’ouvrir les mains. » (« Les États-réunis du métal aux chutes communes du feu », in La Fin et la manière, rédaction en 1959).

– Quant à ce qu’il lui fallut affronter d’épouvantable, lisez donc ce rêve :

« C’est ainsi que je descends l’escalier d’une maison inconnue,

un soir, sans tenir la rampe, car l’escalier

est large et les marches faciles. Et puis tout

de même, la rampe, la rampe est si lisse, d’un éclat si soyeux

que je suis tenté d’y porter la main. Dès que je

l’ai effleurée, je sens en contrepoint le toucher

imperceptible d’une présence derrière moi. Avec

un peu d’effroi, je continue à descendre et cela descend

avec moi. Je me hâte et cela se hâte derrière moi.

Je me retourne et vois une femme grande et mince

qui me suit, sans faire le moindre bruit. Son

vague sourire me rassure et je la regarde mieux pour

être tout à fait délivré de mon épouvante. C’est

alors que son sourire se déforme, tout en douceur

vers plus de douceur et qu’elle semble descendre,

toujours sans bruit, imperceptiblement plus vite,

gagner sur moi, réduire la distance qui nous sépare.

Son sourire, attentif à fixer mon regard se fige

et c’est alors que je vois ses dents.

Durant ces périodes, la sculpture est en sommeil. Je dois attendre, apprivoiser mon rêve, le rendre docile, me familiariser avec Cela qui veut éclater, jusqu’à la nuit où je rêve que je laisse Cela descendre jusqu’à moi malgré son sourire épouvantable, que Cela se fige et devient statue.

Alors la statue me tend une pierre blanche, trop blanche, trop lisse et je sais que c’est la matrice du vide » (Extrait de Réincrudations, fin 1958-début 1959).

Chorus par temps opaque : la décennie d’après-guerre

C’est dans l’aventure de la revue NÉON (1948-1950) et celle des éditions du Soleil noir animées par François Di Dio, que se sont condensées et consumées les puissantes affinités électives qui ont attiré au surréalisme, avec le retour de Breton en France, les trois comètes qui font le sujet de l’essai, auxquelles se lie également, mais plus tard, la grande figure de Ghérasim Luca (Héros-Limite, 1953). C’est Rodanski qui trouve le nom de la revue : « N’être Rien Être tout Ouvrir l’être (Néant Oubli Être)… », quant à Duprey, il participera au dernier numéro en 1950, avec la « Lettre du sieur H qu’il envoya à lui-même », avant que Le Soleil noir ne publie l’édition originale de Derrière son double, tandis que Breton insère un extrait de La forêt sacrilège dans la seconde édition de l’Anthologie de l’humour noir, en présentant ainsi son auteur : « il ne dépend ni de lui ni de moi que dans la composition de l’humour noir, aujourd’hui par rapport à il y a dix ans, il faille forcer la dose du noir pur. Le génie de Duprey est de nous offrir de ce noir un spectre qui ne le cède pas en diversité au spectre solaire ». Au reste, l’opacité dont l’époque était porteuse infiltrait le groupe surréaliste lui-même : lorsque deux ans auparavant, les dissensions de Breton avec le peintre Matta provoquèrent l’exclusion de Tarnaud, Rodanski, Jouffroy et Alexandrian, en compagnie du peintre Victor Brauner, leur situation sera bien résumée par cette phrase de Rodanski : « sortis de là, nous nous trouvons libres – mais seuls éperdument ». S’éclaire ainsi le titre de l’essai, Pour chorus seul : rien moins que d’affronter en solo la liberté grande de l’expérience poétique entendue comme « réel absolu » (Novalis) où l’écriture double comme son ombre l’errance de la quête, quand elle n’est pas l’expérience même.

comètes qui font le sujet de l’essai, auxquelles se lie également, mais plus tard, la grande figure de Ghérasim Luca (Héros-Limite, 1953). C’est Rodanski qui trouve le nom de la revue : « N’être Rien Être tout Ouvrir l’être (Néant Oubli Être)… », quant à Duprey, il participera au dernier numéro en 1950, avec la « Lettre du sieur H qu’il envoya à lui-même », avant que Le Soleil noir ne publie l’édition originale de Derrière son double, tandis que Breton insère un extrait de La forêt sacrilège dans la seconde édition de l’Anthologie de l’humour noir, en présentant ainsi son auteur : « il ne dépend ni de lui ni de moi que dans la composition de l’humour noir, aujourd’hui par rapport à il y a dix ans, il faille forcer la dose du noir pur. Le génie de Duprey est de nous offrir de ce noir un spectre qui ne le cède pas en diversité au spectre solaire ». Au reste, l’opacité dont l’époque était porteuse infiltrait le groupe surréaliste lui-même : lorsque deux ans auparavant, les dissensions de Breton avec le peintre Matta provoquèrent l’exclusion de Tarnaud, Rodanski, Jouffroy et Alexandrian, en compagnie du peintre Victor Brauner, leur situation sera bien résumée par cette phrase de Rodanski : « sortis de là, nous nous trouvons libres – mais seuls éperdument ». S’éclaire ainsi le titre de l’essai, Pour chorus seul : rien moins que d’affronter en solo la liberté grande de l’expérience poétique entendue comme « réel absolu » (Novalis) où l’écriture double comme son ombre l’errance de la quête, quand elle n’est pas l’expérience même.

Cela dans un contexte historico-culturel marqué par un « retour au réel » tout autrement entendu on le sait, avec l’hégémonie de la problématique de l’engagement issue de la Résistance, tant sous l’égide d’Aragon et des Lettres françaises, que dans l’aura de la revue Les Temps modernes et du Sartre de Qu’est-ce que la littérature ? (1947-48) ; quant au champ propre de la création poétique, Ponge promeut un Parti pris des choses (1942) qu’on peut lire comme un retour à Lucrèce, et Bonnefoy découvre l’ontologie de la Présence.gif) qui sera désormais l’axe de son œuvre (Du Mouvement et de l’immobilité de Douve, 1953), rompant ainsi ses liens avec une mouvance au sein de laquelle il avait créé avec Tarnaud, en 1946, l’éphémère revue La révolution la Nuit. Cela dit, le paysage artistique est plus complexe, et P. Beray fait bien de rappeler, contre la tendance de l’histoire littéraire actuelle à enterrer le surréalisme de l’après-guerre, ce qui persiste de Haut lyrisme en cette « basse époque » (Duprey) de l’imagination fabuleuse, chez des écrivains comme Malcolm de Chazal, Mandiargues, Schéhadé, Gracq, Guy Cabanel chez qui Breton sentait crépiter « la voie d’étincelles » (À l’animal noir, 1958), ou encore Joyce Mansour (Carré blanc paraît au Soleil noir en 1966); avec surtout la bouleversante présence d’Artaud dont l’œuvre et la personnalité ont tellement influencé Rodanski et Duprey (la conférence du Vieux-Colombier et la lecture radiophonique de Pour en finir avec le jugement de Dieu se déroulent en 1947-1948). Ainsi leurs chorus si radicalement singuliers participent-ils d’une micro-communauté jouant au revers de l’époque une sorte de choral aussi intense que dispersé ; quant à ce qu’ils ont inscrit, en passant, « au tableau noir de ce temps opaque » (Rodanski), il ne nous reste que des textes laissés in extremis (le dernier manuscrit de Duprey, juste avant son suicide à ving-neuf ans, s’intitule La Fin et la Manière), ou des pages abandonnées au fil des dérives en diverses mains et divers lieux (c’est le cas des récits et poèmes de Rodanski datant de 1948-1952, récemment publiés aux éditions Des cendres et chez Gallimard par F.-R. Simon). Sachant enfin, last but not least, que l’un et l’autre vivaient dans la plus grande insécurité matérielle : ce n’est que deux ans avant sa mort que Duprey peut louer un atelier rue du Maine, quand à Rodanski, il alterne l’hospitalité de rares amis avec la solitude des chambres d’hôtel, jusqu’à son enfermement définitif en no man’s land.

qui sera désormais l’axe de son œuvre (Du Mouvement et de l’immobilité de Douve, 1953), rompant ainsi ses liens avec une mouvance au sein de laquelle il avait créé avec Tarnaud, en 1946, l’éphémère revue La révolution la Nuit. Cela dit, le paysage artistique est plus complexe, et P. Beray fait bien de rappeler, contre la tendance de l’histoire littéraire actuelle à enterrer le surréalisme de l’après-guerre, ce qui persiste de Haut lyrisme en cette « basse époque » (Duprey) de l’imagination fabuleuse, chez des écrivains comme Malcolm de Chazal, Mandiargues, Schéhadé, Gracq, Guy Cabanel chez qui Breton sentait crépiter « la voie d’étincelles » (À l’animal noir, 1958), ou encore Joyce Mansour (Carré blanc paraît au Soleil noir en 1966); avec surtout la bouleversante présence d’Artaud dont l’œuvre et la personnalité ont tellement influencé Rodanski et Duprey (la conférence du Vieux-Colombier et la lecture radiophonique de Pour en finir avec le jugement de Dieu se déroulent en 1947-1948). Ainsi leurs chorus si radicalement singuliers participent-ils d’une micro-communauté jouant au revers de l’époque une sorte de choral aussi intense que dispersé ; quant à ce qu’ils ont inscrit, en passant, « au tableau noir de ce temps opaque » (Rodanski), il ne nous reste que des textes laissés in extremis (le dernier manuscrit de Duprey, juste avant son suicide à ving-neuf ans, s’intitule La Fin et la Manière), ou des pages abandonnées au fil des dérives en diverses mains et divers lieux (c’est le cas des récits et poèmes de Rodanski datant de 1948-1952, récemment publiés aux éditions Des cendres et chez Gallimard par F.-R. Simon). Sachant enfin, last but not least, que l’un et l’autre vivaient dans la plus grande insécurité matérielle : ce n’est que deux ans avant sa mort que Duprey peut louer un atelier rue du Maine, quand à Rodanski, il alterne l’hospitalité de rares amis avec la solitude des chambres d’hôtel, jusqu’à son enfermement définitif en no man’s land.

Pour autant qu’on le sache, et si étrange que cela soit, ces deux passagers de la Nef sans retour ne se sont pas connus.

Claude Tarnaud

Cette quête de soi au royaume des doubles « où nous étions personne et où l’absent était nous-même au fond de moi » (Duprey, Derrière son double), et ces rendez-vous avec  l’invisible où l’on « joue l’existence pour d’autres comme en rêve » (Rodanski, Lancelo et la chimère), P. Beray montre bien qu’ils sous-tendent également l’œuvre de Claude Tarnaud, dont l’alphabet est pour ainsi dire constitué des existences réinventées de tous ceux qui ont croisé son destin, à partir de la certitude (partagée avec Rodanski en amitié indéfectible) « qu’un nouveau méta-romanesque (mythique-vécu) est à venir ». C’est ce qu’il affirme dans sa note liminaire à L’Aventure de la Marie-Jeanne ou Le Journal indien (réédité par les Hauts-Fonds en 2013), en donnant ce récit comme « composé à plusieurs ». Grand amateur de jazz (Miles Davis, Max Roach, Thelonious Monk), lecteur passionné de Lowry (Under the Volcano) et de LeRoi Jones, Tarnaud monte en journal des pages de vie improvisées au long d’une existence aventureuse et fertile en rencontres, dont bonne part se déroule en Somalie, où il s’est envolé en 1953, en y traquant les signes cryptés d’un destin commun – celui d’un naufrage lyriquement épique – déchiffré par delà les catégories de l’espace et du temps, à travers toute une série de coïncidences énigmatiques fomentées par le jeu des apparences, des contacts et des événements :

l’invisible où l’on « joue l’existence pour d’autres comme en rêve » (Rodanski, Lancelo et la chimère), P. Beray montre bien qu’ils sous-tendent également l’œuvre de Claude Tarnaud, dont l’alphabet est pour ainsi dire constitué des existences réinventées de tous ceux qui ont croisé son destin, à partir de la certitude (partagée avec Rodanski en amitié indéfectible) « qu’un nouveau méta-romanesque (mythique-vécu) est à venir ». C’est ce qu’il affirme dans sa note liminaire à L’Aventure de la Marie-Jeanne ou Le Journal indien (réédité par les Hauts-Fonds en 2013), en donnant ce récit comme « composé à plusieurs ». Grand amateur de jazz (Miles Davis, Max Roach, Thelonious Monk), lecteur passionné de Lowry (Under the Volcano) et de LeRoi Jones, Tarnaud monte en journal des pages de vie improvisées au long d’une existence aventureuse et fertile en rencontres, dont bonne part se déroule en Somalie, où il s’est envolé en 1953, en y traquant les signes cryptés d’un destin commun – celui d’un naufrage lyriquement épique – déchiffré par delà les catégories de l’espace et du temps, à travers toute une série de coïncidences énigmatiques fomentées par le jeu des apparences, des contacts et des événements :

« En présentant cette aventure sous la forme classique du journal, je lance au-dessus de l’abîme que l’on a délibérément creusé entre le « vécu » et l’imaginaire un pont de lianes luxuriantes en aval de ceux qui ont déjà permis à d’autres de passer ».

S’y conjuguent amours, haines et amitiés – artistiques ou non, avec y compris les aléas du métier (il est traducteur auprès d’organismes internationaux), de la vie courante, voire de l’histoire politique, dans un entrelacs où tel fait divers rapportant de curieux événements concernant tel navire, tels éléments d’un manuscrit de jeunesse réinterprétés dans l’hallucination du « déjà vu », tel combat sanglant avec une murène noire, tel essai raté de communication poétique à distance avec Luca entre Mogadiscio et Paris, telle grille d’interprétation alchimique ou astrologique, tel poème ou telle lettre, tel objet trouvé, tel tableau de Béatrice de la Sablière, tel rite indigène pour faire tomber la pluie, etc. se répondent comme des rimes disposées par la souveraine logique poétique des coïncidences, ou encore comme une table d’orientation en reconfiguration permanente, dans la quête incessante du lieu et de la formule.

P. Beray est ici bien fondé à penser qu’« il ne s’agit d’autre chose que de se donner les moyens (jusqu’aux plus irréalisables) de l’invention de sa propre vie »; c’est d’ailleurs aussi ce qu’a tenté Rodanski dans ses propres récits depuis Substance 13 (rédaction 1950-51), et c’est là ce qui rapproche l’équipée rimbaldienne de Tarnaud, quittant à vingt-huit ans Paris et son petit monde artistico-littéraire pour dériver dans la vie toutes amarres larguées, et le destin nervalien de son ami enfermé à vingt-sept ans avec statut d’égaré définitif, pour avoir incarné « le prix qu’il faut trop souvent payer à la poésie, le détachement absolu » (Tarnaud).

Extrait de Claude Tarnaud : L’Aventure de la Marie-Jeanne ou Le Journal indien

Jeudi 4 septembre

Je reçois de Stromboli une lettre de Ghérasim Luca qui me décrit les moments de terreur-douleur-passion qu’il vient de vivre dans l’île lorsqu’il a essayé de gravir seul une haute falaise de laves noires et friables et que, pris au piège, il n’avait échappé à une mort certaine qu’en se repliant dans un état d’hypnotisme noir, lui aussi. Suspendu entre deux abîmes, à mi-pente de la falaise où chacun de ses pas s’entourait du fracas terrible des pierres qui s’écroulaient sous lui, il n’était parvenu – après avoir franchi à quatre pattes toutes les sédimentations de l’angoisse – à atteindre le sommet que pour se livrer devant une forêt de bambous, à une danse totémique endiablée, motivée par la douleur que lui causaient les épines des chardons séchés et durcis au soleil qui pénétraient la plante de ses pieds nus. Il avait dû abandonner ses sandales pendant l’ascension et il ne lui restait que son sac de plage d’où il parvint à extraire, sans cesser de danser et de hurler, deux serviettes avec lesquelles il s’efforça vainement de se confectionner une paire de chaussures approximatives. S’il put finalement franchir le fleuve aride aux vagues acidulaires, ce fut en construisant une sorte de gué mobile avec des cahiers de notes et une copie du livre Le Gouffre de la Lune, qu’il plaçait devant lui avant d’y poser les pieds.

Le Gouffre de la Lune de A. Merritt, est un assez beau roman d’anticipation scientifique dont Ghérasim Luca m’avait donné un exemplaire lors de notre visite de 1957. L’utiliser comme marche pied ne saurait évidemment être considéré que comme un acte d’humour noir hypnotique !

Quelques instants après avoir pris connaissance de la lettre de Ghérasim Luca, je rencontre Serge S., de retour d’un voyage éclair au Kenya et au Tanganyka à bord de la minuscule Fiat que lui a prêtée Jacques B. L’admirateur du livre de Malcolm Lowry m’explique que la plus belle journée de son périple fut celle qu’il passa dans le cratère immense d’un volcan éteint, le N’gorongoro, cratère empli d’une végétation luxuriante et peuplé d’animaux sauvages – la nuit, les feux de brousse, qui semblaient diriger leur front vers le chalet où il habitait, composèrent pour lui un spectacle inoubliable à grande mise en scène.

(Édition citée, p. 137-138)

Bibliographies disponibles

Jean-Pierre Duprey (1930-1959)

Œuvres complètes, Christian Bourgois, 1990. Derrière son double. Œuvres complètes, « Poésie », Gallimard, 1999. Un bruit de baiser ferme le monde, poèmes inédits, Le Cherche midi, 2001.

Claude Tarnaud (1922-1991)

– Rééditions récentes de la Tétralogie :

The Whiteclad Gambler (Le Joueur Blancvêtu ou Les Écrits et les gestes de H. de Salignac – poème épique (1952), L’Arachnoïde, 2011. La Forme réfléchie, (Le Soleil noir, 1954), L’Écart absolu, 2000. L’Aventure de la Marie-Jeanne ou le Journal indien (L’Écart absolu, 2000), Les Hauts-Fonds, 2013. De (Le Bout du monde), L’Écart absolu, 2003.

– D’autres proses et de nombreux recueils de poèmes ont été (re)publiés entre 1947 et 1974, consulter le site (http://claudetarnaud.com).

Stanislas Rodanski (1927-1981)

Écrits, Christian Bourgois, 1999 (deux proses narratives : La Victoire à l’ombre des ailes, Lancelo et la chimère, deux recueils de poèmes : Des proies aux chimères, Le rosaire des voluptés épineuses, deux réponses à des enquêtes : Lettre au soleil noir et Le sanglant symbole). Autres proses narratives : Requiem for me, Des cendres, 2009, Substance 13, Des cendres, 2013 ; poèmes inédits : Je suis parfois cet homme, Gallimard, 2013.

Pour une information complète, se reporter au site de l’Association Stanislas Rodanski (http://stanislas-rodanski.blogspot.fr/)

![[Libr-relecture] Chorus d'enfer : Duprey, Tarnaud, Rodanski, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/06/rodanskicahierIBackG.jpg)

![[Libr-relecture] Chorus d’enfer : Duprey, Tarnaud, Rodanski, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/06/band-RodanskiSubst.jpg)