Stanislas Rodanski, Je suis parfois cet homme, poésie, Gallimard, octobre 2013, 176 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-07-014347-4.

« Puis il s’en alla tranquillement dans l’ombre, et devint une ombre lui-même »

R. Chandler, La Dame du lac, fin du ch. XI (trad. Boris et Michèle Vian, 1949).

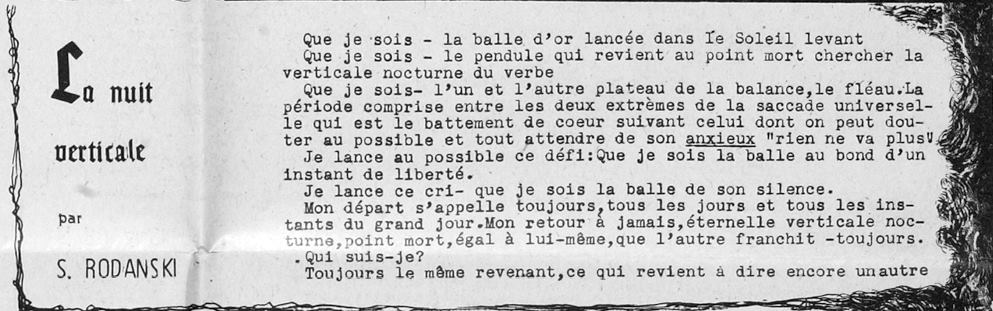

Je poursuis ici le compte-rendu, entamé lors de ma précédente chronique sur Substance 13 (Des cendres, 2013), des publications inédites de Stanislas Rodanski  procurées par François-René Simon à partir des manuscrits de l’écrivain déposés par son ami Jacques Veuillet à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Qui souhaiterait s’informer des éléments généraux du dossier Rodanski, tant sa biographie (1927-1981), désormais beaucoup mieux connue que voici dix ans, que l’histoire de ses écrits, de leurs éditions, et de leur interprétation, trouvera d’excellente provende sur le site de l’association Stanislas Rodanski.

procurées par François-René Simon à partir des manuscrits de l’écrivain déposés par son ami Jacques Veuillet à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Qui souhaiterait s’informer des éléments généraux du dossier Rodanski, tant sa biographie (1927-1981), désormais beaucoup mieux connue que voici dix ans, que l’histoire de ses écrits, de leurs éditions, et de leur interprétation, trouvera d’excellente provende sur le site de l’association Stanislas Rodanski.

Pour nous décoller de ce prêt à imaginer poisseux, rien de tel que la lecture de Rodanski qui nous donne « rendez-vous avec l’inconnu ».

À perte de langue

« C’est avec une main de rêve que j’écris au tableau noir de ce temps opaque. »

S. Rodanski, À perte de vue, dans Des proies aux chimères, Écrits, Bourgois (1999) p. 218.

Afin d’entrer directement dans le vif du sujet, j’ai reporté en post-scriptum la présentation de la disposition formelle du recueil : titre, composition, répartition vers/prose,  aspects métriques, etc. Ainsi commençons : comme l’explique F.-R. Simon dans son Avant-Propos, si beaucoup de ces poèmes procèdent de l’automatisme (les manuscrits sont peu raturés), ils relèvent en même temps (ou par là-même) de ce qu’on pourrait appeler la variation auto-plagiante ou l’auto-pillage qui met le lecteur en contact avec l’engendrement aléatoire des possibles qu’est le processus de l’écriture – avec tout ce qui afflue dans ce creuset ou cette baratte mentale des courants profonds de la langue ou de la mémoire littéraire. Une mémoire qui n’est pas celle du premier venu, car si Rodanski affirme, pince-sans-rire : « je ne dépends de personne sauf de Nerval qui lui-même s’est pendu », il a, comme tous ses congénères, beaucoup retenu, y compris (pour signaler jusqu’où cela va) tel sonnet de Jean de Sponde, cité dans son roman Requiem for me de façon exactement contemporaine à la redécouverte récente de ce poète « baroque » du XVIe siècle (Poésies, Genève, 1949). En outre, comme Desnos (L’Aumonyme, Rrose Sélavy, Langage cuit) ou Ernst (décalcomanies et frottages), Rodanski pratique à fins hallucinatoires un dérèglement méthodique de l’agencement des signes en vue de la signification :

aspects métriques, etc. Ainsi commençons : comme l’explique F.-R. Simon dans son Avant-Propos, si beaucoup de ces poèmes procèdent de l’automatisme (les manuscrits sont peu raturés), ils relèvent en même temps (ou par là-même) de ce qu’on pourrait appeler la variation auto-plagiante ou l’auto-pillage qui met le lecteur en contact avec l’engendrement aléatoire des possibles qu’est le processus de l’écriture – avec tout ce qui afflue dans ce creuset ou cette baratte mentale des courants profonds de la langue ou de la mémoire littéraire. Une mémoire qui n’est pas celle du premier venu, car si Rodanski affirme, pince-sans-rire : « je ne dépends de personne sauf de Nerval qui lui-même s’est pendu », il a, comme tous ses congénères, beaucoup retenu, y compris (pour signaler jusqu’où cela va) tel sonnet de Jean de Sponde, cité dans son roman Requiem for me de façon exactement contemporaine à la redécouverte récente de ce poète « baroque » du XVIe siècle (Poésies, Genève, 1949). En outre, comme Desnos (L’Aumonyme, Rrose Sélavy, Langage cuit) ou Ernst (décalcomanies et frottages), Rodanski pratique à fins hallucinatoires un dérèglement méthodique de l’agencement des signes en vue de la signification :

Les mots m’ont toujours mené loin dans la vie, trop loin pour que j’y renonce jamais car je les emploie désormais strictement dans le sens où ils m’échappent […] (Note liminaire du recueil).

« On a retrouvé dans ses papiers, écrit F.-R. Simon, des listes de mots, de phrases, probablement destinés à des poèmes futurs. Il me reste des phrases dont il me fallait faire quelque chose, écrit-il encore à Jacques Hérold en accompagnement de son poème Bérénice » : un long poème courant sur huit pages (c’est le plus long du recueil). Enfin, il travaille la langue à la lettre en émule revendiqué de Raymond Roussel, c’est-à-dire en jouant son va-tout sur des permutations de lettres, de syllabes ou de morphèmes dont le caractère systématique apparaîtra aussitôt à quiconque consacrera un quart d’heure au parcours de ce recueil.

Comme Le surétant non être est exemplaire à cet égard, en voici la première strophe :

Naître. Mais nouveau-né, n’être pas.

N’être rien. Mais mort-né, naître rien.

Naissant en vain. Néant de n’être que né, fils de roi dont le père n’était pas prince, fils unique dont le père n’était pas au monde. N’était pas même lui seul.

Le premier venu, c’est le dernier-né. Le premier-né, c’est le dernier venu.

Je suis le dernier des morts et partout seul à l’instant que je suis. À perte de vue.

Astu.

Je suis allé au lieu d’avoir été.

Au feu.

Et en voici la troisième :

Je tiens vaut un miens que deux tu l’auras

Je tient d’eux. Nu. Tu l’auras de soi.

J’aurai deux tu. Un miens c’est le tiens Nu que tu as vaut Astu

que

Statu quo.

Un mien c’est d’eux que tu tiens deux siens. Un

Un tiens c’est deux miens que le sien Nu

Un point c’est tout ou rien Nu

Un sein Nu

Je ne vais pas assommer qui lit éventuellement cette chronique d’un décortiquage en règle des métagrammes, métathèses, anagrammes et autres jeux de  permutations ici mis en œuvre ; je ferai simplement remarquer que Rodanski pratique en virtuose le jeu surréaliste des proverbes mis au goût du jour, avec les variations de cette strophe autour du proverbe : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » ; celui du collage (ou du montage) littéraire avec la concaténation de deux idiomatismes : « un point c’est tout » et « c’est tout ou rien » ; celui de l’anagramme : un/nu, Astu que/statu quo, ou de la permutation : sien/sein. La première strophe joue plutôt sur l’homonymie : naître/n’être ; le collage d’idiomatismes de sens contraire : le premier venu/le dernier né/le premier né/le dernier venu ; la parodie de la fameuse phrase d’Hamlet : naître/n’être pas (dont le battement équivoque dans le son et dans le sens – poursuivi tout au long du texte – rejette la fameuse alternative de l’être et du non-être, qui n’est pas seulement le dilemme du prince du Danemark mais la question métaphysique centrale depuis Parménide) – battement renforcé par l’humour noir du jeu sur la locution « être allé/avoir été au feu » qui inscrit autre chose qu’un fantasme purement subjectif en ces années d’après-guerre ! Ici d’ailleurs, il convient d’attirer l’attention sur ce qui se poursuit à cet égard aujourd’hui, dans tel texte de Christophe Tarkos où le vacillement être/n’être pas inscrit la situation proprement intenable du travailleur clandestin: « Ouvrier vivant tu es mort, non, je suis vivant, tu n’es pas né, je suis né, tu es mort et absent, non je suis là et vivant, tu n’existes pas, j’existe, tu n’es pas là, je suis là, tu ne travailles pas, je travaille […] je ne dois pas ne pas être là, je dois montrer que je suis là parce que je ne dois pas être là, je dois me montrer pour prouver que je suis un véritable clandestin irrégulier […] » (2004, http://remue.net/spip.php?article166).

permutations ici mis en œuvre ; je ferai simplement remarquer que Rodanski pratique en virtuose le jeu surréaliste des proverbes mis au goût du jour, avec les variations de cette strophe autour du proverbe : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » ; celui du collage (ou du montage) littéraire avec la concaténation de deux idiomatismes : « un point c’est tout » et « c’est tout ou rien » ; celui de l’anagramme : un/nu, Astu que/statu quo, ou de la permutation : sien/sein. La première strophe joue plutôt sur l’homonymie : naître/n’être ; le collage d’idiomatismes de sens contraire : le premier venu/le dernier né/le premier né/le dernier venu ; la parodie de la fameuse phrase d’Hamlet : naître/n’être pas (dont le battement équivoque dans le son et dans le sens – poursuivi tout au long du texte – rejette la fameuse alternative de l’être et du non-être, qui n’est pas seulement le dilemme du prince du Danemark mais la question métaphysique centrale depuis Parménide) – battement renforcé par l’humour noir du jeu sur la locution « être allé/avoir été au feu » qui inscrit autre chose qu’un fantasme purement subjectif en ces années d’après-guerre ! Ici d’ailleurs, il convient d’attirer l’attention sur ce qui se poursuit à cet égard aujourd’hui, dans tel texte de Christophe Tarkos où le vacillement être/n’être pas inscrit la situation proprement intenable du travailleur clandestin: « Ouvrier vivant tu es mort, non, je suis vivant, tu n’es pas né, je suis né, tu es mort et absent, non je suis là et vivant, tu n’existes pas, j’existe, tu n’es pas là, je suis là, tu ne travailles pas, je travaille […] je ne dois pas ne pas être là, je dois montrer que je suis là parce que je ne dois pas être là, je dois me montrer pour prouver que je suis un véritable clandestin irrégulier […] » (2004, http://remue.net/spip.php?article166).

Et pour en revenir à Rodanski, remarquons qu’il s’en prend parallèlement aux piliers de la syntaxe de l’énonciation subjective : outre la conjugaison du Je comme un Il (« Je tient ») – c’est à dire comme un autre, redoublée d’une équivoque

Ainsi l’écriture engage le destin, elle interroge les signes, tous les signes, comme des oracles latents ou des échappées belles en attente pour ainsi dire hors du temps. Son ami le poète Claude Tarnaud le disait ainsi :

J’ai connu Stan Rodanski couvrant les pages d’un grand cahier noir, déchiffrant les voix de l’eau dans les tuyaux de sa chambre d’hôtel, courant le long des absides de Paris, errant dans les faubourgs, porteur de la lanterne de gueules de l’Hermite, la main à revolver, les manches pleines de nébuleuses (Claude Tarnaud, L’Aventure de la Marie-Jeanne, L’écart absolu éd.).

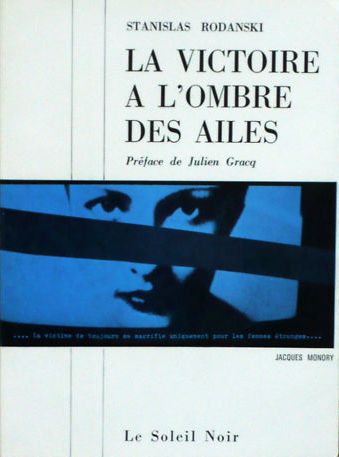

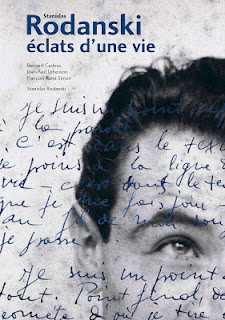

Qui voudra s’approcher de ce que fut cette quête guidée par le « fanal de Maldoror » (p. 37) qui se dit « à la recherche du mot de passe, entre la lueur et la flamme, l’écorce du jour et l’arbre de la nuit, la voûte et la clé qui la soutient » (p. 101) devra lire aussi les romans de Rodanski, autant Substance 13 que les deux autres : La Victoire à l’ombre des ailes et Requiem for me, et se procurer le récent Stanislas Rodanski, éclats d’une vie, de B. Cadoux, J.-P. Lebesson et F.-R. Simon.

La voix des Envers

« Et cet endroit est cet envers

Passé à travers cet endroit. »

Jean-Pierre Duprey, Mouvement, in La Fin et la manière (1959), Œuvres complètes, Bourgois, 1990, p. 189.

Il y a comme une Kabbale phonétique à l’état sauvage dans le travail de Rodanski avec la langue, pas du tout au sens où il pratiquerait une écriture de tour d’ivoire avec des mots choisis, une sorte d’idiolecte à l’usage d’un petit cercle, mais une façon, au contraire d’écouter les virtualités inouïes de la langue courante, celle de son époque à ses différentes profondeurs : entre mille choses, il lit du roman policier et du roman d’aventure : par exemple La Dame du lac de Chandler dans la traduction Vian (qu’on lit toujours), ou bien Les Ratés de l’aventure de Titaÿna (qui est tombé aux oubliettes), et collectionne dans un cahier Imago (encore inédit) certains faits divers choisis pour leur beauté scandaleuse, et qu’il considère comme de quasi ready made littéraires.

Les hauts et bas fonds de la langue, ce sont sans doute ses « formules toutes faites », ses stéréotypes, automatismes, locutions figées, catachrèses et autres  idiomatismes affleurant le proféré de la parole et où se condense toute son histoire et une part essentielle de son usage : mine de rien, ils nous parlent plus que nous ne les parlons lorsque nous échangeons sans y penser ces formules plus ou moins vagues qui suffisent, en gros, à faire les frais de la « communication », sinon de la conversation. En voici quelques-unes : « À qui perd gagne », « tiré au sort », « feu de joie », « à toute épreuve », « le hasard fait bien les choses », « exécution capitale », « l’épreuve du feu », « les saisons passent », « le corps astral », « une cause réglée d’avance », « de cause à effet », « la voix de la providence » ; « pièce à conviction », « intime conviction », « chacun sa place », « un pour tous, tous pour un », « des moyens de fortune », « gagner le large ». Peu d’entre nous se demandent ce que signifient vraiment ce genre de syntagmes figés qui sont pourtant le liant de notre ratatouille discursive : pas le temps ! pas que ça à faire… ! et puis quoi ? ça tombe sous le sens !

idiomatismes affleurant le proféré de la parole et où se condense toute son histoire et une part essentielle de son usage : mine de rien, ils nous parlent plus que nous ne les parlons lorsque nous échangeons sans y penser ces formules plus ou moins vagues qui suffisent, en gros, à faire les frais de la « communication », sinon de la conversation. En voici quelques-unes : « À qui perd gagne », « tiré au sort », « feu de joie », « à toute épreuve », « le hasard fait bien les choses », « exécution capitale », « l’épreuve du feu », « les saisons passent », « le corps astral », « une cause réglée d’avance », « de cause à effet », « la voix de la providence » ; « pièce à conviction », « intime conviction », « chacun sa place », « un pour tous, tous pour un », « des moyens de fortune », « gagner le large ». Peu d’entre nous se demandent ce que signifient vraiment ce genre de syntagmes figés qui sont pourtant le liant de notre ratatouille discursive : pas le temps ! pas que ça à faire… ! et puis quoi ? ça tombe sous le sens !

Voire … car voici ce qu’en tire Rodanski dans Habeas Corpus :

Qui perd gagne un corps astral, tiré au sort du feu de joie, à toute épreuve du feu d’herbe magique qui consume l’astre malheureux des saisons, passe et remplace l’autre. Sans autre destination que le hasard qui fait bien les choses quand il s’en mêle à leur place, une pour chacune, chacune la même : la place capitale des exécutions du destin.

Je plaide pour une cause à effet réglée d’avance, avec la voix de la providence, je gagnerai le large, avec les moyens de la fortune, une pièce à conviction intime (p. 67).

Dans les dictionnaires comme dans l’usage, ces expressions appartiennent à des séries différenciées : vocabulaire du jeu, de l’astrologie, de la magie, de la justice criminelle, de la rhétorique judiciaire, du déterminisme et du hasard, de la marine et des slogans, de la religion et de la raison ; ce n’est pas avec des mots mais avec des locutions que Rodanski pratique l’analogie surréaliste (ou reverdyenne) qui consiste à rapprocher systématiquement des réalités disparates pour que surgissent de ce tohu-bohu d’éventuelles ressources inspirantes. Si bien qu’une fois son texte lu, surgissent toutes sortes de points communs entre ces séries, suggérant du coup la possibilité d’une réappropriation authentiquement signifiante : mon sentiment (tout personnel) m’évoque par exemple une sorte de procès des déterminismes et/ou des hasards cosmiques qui nous font exister tels à telle place pour telles « exécutions du destin » réglant notre sort à notre insu, le pire et le meilleur tenant à presque rien, et à l’égard desquelles nous aimerions précisément trouver la liberté de changer la donne pour prendre le large ! Le titre du poème inscrit d’ailleurs la révolte contre cet arbitraire de la vie qui fabrique des morts nés de naissance en les dotant d’un « corps perdu d’avance », comme on le lit p. 66.

des locutions que Rodanski pratique l’analogie surréaliste (ou reverdyenne) qui consiste à rapprocher systématiquement des réalités disparates pour que surgissent de ce tohu-bohu d’éventuelles ressources inspirantes. Si bien qu’une fois son texte lu, surgissent toutes sortes de points communs entre ces séries, suggérant du coup la possibilité d’une réappropriation authentiquement signifiante : mon sentiment (tout personnel) m’évoque par exemple une sorte de procès des déterminismes et/ou des hasards cosmiques qui nous font exister tels à telle place pour telles « exécutions du destin » réglant notre sort à notre insu, le pire et le meilleur tenant à presque rien, et à l’égard desquelles nous aimerions précisément trouver la liberté de changer la donne pour prendre le large ! Le titre du poème inscrit d’ailleurs la révolte contre cet arbitraire de la vie qui fabrique des morts nés de naissance en les dotant d’un « corps perdu d’avance », comme on le lit p. 66.

Au cours d’une lecture lyonnaise fin janvier, F.-R. Simon nous apprenait que Je suis parfois cet homme est déjà en réimpression chez l’éditeur : ce sont donc mille .JPG)

Il faut le croire pour le voir. J’en suis bien aise et je m’attends à tous les coins de rue. Rendez-vous à l’évidence, je me rends compte, me compte pour le moins. Mais je suis autant que possible l’intéressé (L’Homme de sable, p. 130, premières lignes).

Tous les autres poèmes du recueil, sans exception, parlent ainsi ; j’ai pris principalement l’exemple d’Habeas corpus simplement parce que c’est là qu’est prélevé le titre général du recueil. Pour autant, je n’aurais garde de prétendre que la poétique de Rodanski se résume à l’alchimie des seules locutions courantes ou à la permutation des syllabes et des lettres ; d’une part, cette alchimie inclut toutes sortes d’autres opérations de haute précision sous leur apparence désinvolte et « umoreuse », et d’autre part ou surtout, la racine de toute l’invention est l’intensité d’un désespoir de bête de manque condamnée de naissance à l’enfermement dans tel corps de chair et telle cervelle avant d’être internée dans tel corps de bâtiments asilaires :

Je fais du survoltage sentimental. Pourquoi l’esprit s’effarouche-t-il au spectacle d’une désintégration qui lui est familière. C’est terrible, évidemment, mais on commence à s’apercevoir que le fil de la pensée représente une vie dangereuse. Toujours est-il qu’elle se trouve internée dans une maison de fous. Sous l’uniforme vêtement des pensionnaires de l’établissement, on ne remarque pas sa tristesse, semblable à la mienne. Nous sommes tous habillés d’un corps, nous sommes couchés dans le sens de la longueur. Je m’allonge dans ce texte, tandis que les images passent […] (Sans titre, p. 105).

La langue que nous parlons nous accompagne toute notre vie comme le plus intime et le plus étrange ; le plus intime parce qu’elle double notre histoire subjective depuis notre venue au monde et sans doute même avant, le plus étrange parce quelle est par excellence la médiatrice du rapport social, la langue des autres. De cette intime étrangeté, nous héritons tous comme d’un clivage irréductible ou d’un charivari de dissonances au for de soi; la plupart s’en débrouillent vaille que vaille, d’autres en souffrent comme des damnés : à ceux-là, il arrive parfois de décider d’en faire œuvre, opération des plus risquées qui, sans doute, vous choisit plus que vous n’en décidez ; mais enfin, encore faut-il y consentir…!

Alors, il arrive qu’écrire – mais écrire vraiment – se coagule en destin, révélant ce que peut une œuvre :

J’ai été seul

Je cherchais mon nom sur les murs

Je demandais mon âge aux passants

Je lisais des signes de ma venue au monde

Sur les trottoirs perpétuels de la ville

Mais la foudre féconde le regard des vitres dans le sable

Un grand poème brûle ma main de gloire

Faire acte de présence

Écrire acte de naissance

Miroir fertile où germera mon image

Ma ligne de vie ma ligne d’horizon

Se coupent en moi à l’infini.

Je suis parfois cet homme, p. 123

Post-scriptum : La disposition du recueil

Je suis parfois cet homme est formé à partir de manuscrits inédits dont moins d’un dixième avaient été publiés jusqu’ici. Il ne semble pas que le titre ait été envisagé en tant que tel par Rodanski, bien que la formule « je suis parfois cet homme » apparaisse à l’incipit du poème Habeas corpus : « Je suis parfois cet homme à moitié endormi qui tombe de sommeil … » (p. 66) et dans un autre poème (sans titre) : « j’écris ces choses qui dépassent la vie d’un homme que je suis parfois, j’écris la vie humaine » (p. 61). Quoique F.-R. Simon ait préféré ne pas dévoiler le principe de la composition du recueil, il existe : pour autant que l’a autorisé l’état des manuscrits, que ce soit en termes de datations improbables, de supports aléatoires ou de « versions » recopiées, l’ordre des textes procède sensiblement des premiers écrits aux ultimes (les poèmes des pages 135-144 se lisent aussi dans Substance 13, et les deux derniers : Requiem for me et Bérénice sont datés par le roman du même titre et par une lettre à J. Hérold) ; en outre, une lecture attentive permet de dégager des groupements thématiques entre ces deux pôles. En tout état de cause, l’unité de voix et d’inspiration demeure constante d’un bout à l’autre.

Du point de vue formel, les quatre-vingts poèmes de Je suis parfois cet homme se répartissent ainsi : plus de la moitié consistent en vers libres, le reste se partageant en laisses ou versets à la façon de certaines des Illuminations de Rimbaud et de leur postérité surréaliste, et en proses poétiques de quelques alinéas. Parmi les poèmes en vers, Rodanski maintient partout la majuscule à l’initiale et il évite l’enjambement ou le rejet, calant son rythme sur celui de la syntaxe comme le font Breton ou Péret : c’est le vers libre non rimé des surréalistes tel que l’a bien décrit Jacques Roubaud (La vieillesse d’Alexandre, ch. 6 (1978), rééd Ivrea, 2000), qui respecte globalement « la concordance des frontières syntaxiques et métriques ». Ces vers ne sont pas ponctués hormis, parfois, un point en fin de strophe. La longueur des pièces est assez variable : la dominante oscille entre une demi-page et une page et demie, mais la fin du recueil présente des formats allant jusqu’à trois à huit pages. La distribution strophique, quand elle se présente, est en général irrégulière, à l’exception de deux courts poèmes et du dernier connu de Rodanski : « Mont-Dragon » (2 nov. 1952), qui compte seize strophes de trois vers dont le dernier fait refrain du mot « nuit ».

Les proses sont elles aussi de longueurs variables : d’une dizaine de lignes à deux pages et demie, incluant parfois des passages dialogués, et mêlant le verset ou l’alinéa hermétique à la Rimbaud avec des passages plus narratifs dans la veine des Chants de Maldoror et de leurs imitations modernes, ou encore des fragments de sortes d’auto-fictions oniriques. Rodanski pratique encore le titrage de ses textes, mais pas systématiquement : un peu moins d’un tiers du recueil.

Rien de renversant donc sur les plans formel et métrique, à une exception près : le long poème intitulé Le surétant non être dont le propos et la disposition évoquent de loin le Coup de dé de Mallarmé (ou encore Igitur) et qui demeure l’un des plus mystérieux de Rodanski. (Il a connu déjà plusieurs publications antérieures). Il se développe sur un peu plus de quatre pages, avec une disposition strophique irrégulière et très aérée par l’ampleur des blancs typographiques, avec des mètres très variés (du verset jusqu’à une syllabe) ; un point clôt presque partout chaque unité métrique (y compris si constituée d’un seul mot), la majuscule à l’initiale est systématique, sauf dans les trois derniers vers avant la conclusion (consistant en un alinéa de prose normalement ponctué). Autres particularités : une strophe entière est écrite en allemand (homogène au jeu formel et sémantique du texte), c’est la seule du recueil ; enfin, à peu près à la moitié du texte, un vers entier apparaît en majuscules : « LE NÉANT EST L’ISSUE DU RIEN NAISSANT », dont la facture phonique comme le caractère oraculaire signent la grande manière de Rodanski.

![[Chronique] Au verso ardent de la langue : pour une poétique de Rodanski, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/02/RodanskiExpo.jpg)

![[Chronique] Au verso ardent de la langue : pour une poétique de Rodanski, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/02/band-RodanskiSubst.jpg)