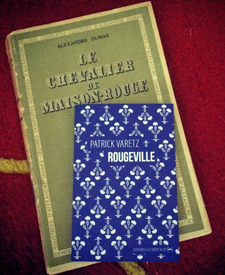

Patrick Varetz, Rougeville. Promenade élégiaque, éditions La Contre Allée, été 2018, 96 pages, 8,50 €. [« Nouvelles d’outre monde » ; « Le Bas Monde de Patrick Varetz »(entretiens avec Patrick Varetz)]

[RV ce soir avec Patrick Varetz à Lille : cf. affiche à la fin de ce post]

« Tout au fond de moi, je m’appelle Rougeville » (exergue).

« Il n’est jamais bon de trop lire, surtout quand on souhaite

échapper à sa condition » (77)…

Rougeville, la ville rouge

Comment (res)susciter son passé, ou plutôt le soustraire au temps ? Chacun sa méthode : Proust avait sa petite madeleine ; absolument moderne, Patrick Varetz dispose de l’application Google Street View. Et rien de Rougeville en Rougeville n’aperçoit : « tout m’apparaît figé, comme reconstitué à la hâte dans l’intention de me laisser entrevoir un présent indécis. Je suis frappé par l’absence de vie autour de moi. Les façades des maisons, pour certaines vétustes, amoindries encore par une perspective faussée, ressemblent tout au plus à à un décor dépourvu de profondeur » (p. 9). Depuis un monde en crise qui n’offre plus qu’un bonheur à visage inhumain, l’auteur de Petite vie part à la recherche de sa ville perdue, Rougeville/Marles-les-Mines (62), « lieu désormais maudit » (87) qui n’est plus que l’ombre de lui-même après la disparition du monde industriel.

moderne, Patrick Varetz dispose de l’application Google Street View. Et rien de Rougeville en Rougeville n’aperçoit : « tout m’apparaît figé, comme reconstitué à la hâte dans l’intention de me laisser entrevoir un présent indécis. Je suis frappé par l’absence de vie autour de moi. Les façades des maisons, pour certaines vétustes, amoindries encore par une perspective faussée, ressemblent tout au plus à à un décor dépourvu de profondeur » (p. 9). Depuis un monde en crise qui n’offre plus qu’un bonheur à visage inhumain, l’auteur de Petite vie part à la recherche de sa ville perdue, Rougeville/Marles-les-Mines (62), « lieu désormais maudit » (87) qui n’est plus que l’ombre de lui-même après la disparition du monde industriel.

Rougeville, la ville rouge brique sur fond de terrils, la ville communiste comme « trou noir » de son origine (38) – qui a droit à une prosopopée (en italiques), tout comme le fameux chevalier de Rougeville… Rougeville, la ville rouge aux gueules noires, avec laquelle il a évolué en miroir : « nous serions sous peu appelés – la ville et moi – à nous installer dans une crise sans fin : moi dans une crise d’identité aux multiples rebondissements pour cause d’impostures successives ; et la ville, de son côté, dans une longue agonie économique (suite à l’arrêt de l’exploitation de ses puits de mine au milieu des années 70) » (31). D’où ces inéluctables conséquences politiques : « Au siècle dernier et au siècle d’avant, les puissants qui nous faisaient courber la tête habitaient encore de grandes maisons sous les fenêtres desquelles on pouvait – le cas échéant – aller défiler pour hurler sa colère. Mais aujourd’hui, vers qui se tourner ? On ignore jusqu’à l’endroit où se cachent ceux qui nous ont abandonnés. C’est sans doute pour cela que chacun peu à peu se replie dans le silence, occupé – faute de mieux – à cultiver la haine de l’étranger qu’il a cessé d’être » (44). Et la ville rouge, dont les trois quarts de la population étaient jadis venus de Pologne, de virer au bleu marine.

Rougeville… là où sont nés ses « démons intérieurs », qui ont constitué « la matière de [s]es premiers livres » (26)… Et justement, pour cela même, absente de l’œuvre : la ville natale comme tache aveugle de l’œuvre. Écrire, pour Patrick Varetz, c’est explorer cette tache aveugle, comme c’est échapper à ce Miroir totalitaire qu’est devenu le Monde-mondialisé.

« Nulle père », où aller ?

Et l’auteur de retrouver ses fantômes. À commencer par son « maître en imposture » (62), le chevalier Alexandre Dominique Joseph Gonzze de Rougeville, dont la « dépouille était censée reposer dans la crypte de [l’]ancienne chapelle » (25). Sans oublier les insupportables représentations de l’Autre : l’infernale figure tutélaire et l’inavouable « double famélique », son être-avorton (28)…

Si le dernier opus de Patrick Varetz est le plus court, il constitue néanmoins une étape fondamentale dans la geste de l’écrivain, avec précisément ce geste fondateur qui fait écho à Bas monde (2012) : « C’est dans cette église que j’ai abandonné, un certain soir de 2010, un carton à chaussures contenant mon premier livre (sans doute faut-il voir là une parodie de rite de passage, en lien avec la légende familiale qui prétend que j’ai passé mes premières heures dans une boîte d’escarpins pointure 41, le lendemain très précisément du fameux bal où ma mère – ignorante de son état – était allée danser pour étrenner lesdits escarpins) » (p. 23). C’est là que ce transfuge de classe abandonne son « double famélique » : « une espèce d’avorton qui se refusait toujours à grandir, recroquevillé dans le creux de mon ventre. Ce petit Pascal, tout craintif qu’il était, je l’avais donc abandonné là, dans un recoin sombre, derrière l’autel, au fond d’un carton à chaussures contenant mon premier roman » (p. 28-29).

précisément ce geste fondateur qui fait écho à Bas monde (2012) : « C’est dans cette église que j’ai abandonné, un certain soir de 2010, un carton à chaussures contenant mon premier livre (sans doute faut-il voir là une parodie de rite de passage, en lien avec la légende familiale qui prétend que j’ai passé mes premières heures dans une boîte d’escarpins pointure 41, le lendemain très précisément du fameux bal où ma mère – ignorante de son état – était allée danser pour étrenner lesdits escarpins) » (p. 23). C’est là que ce transfuge de classe abandonne son « double famélique » : « une espèce d’avorton qui se refusait toujours à grandir, recroquevillé dans le creux de mon ventre. Ce petit Pascal, tout craintif qu’il était, je l’avais donc abandonné là, dans un recoin sombre, derrière l’autel, au fond d’un carton à chaussures contenant mon premier roman » (p. 28-29).

Peut-on échapper à ses origines sans éprouver un sentiment d’imposture ? Et dès lors que l’on est de nulle part / « nulle père » (49), comment résister à l’appel du vide ? Et où aller ? Nulle part, dans un premier temps, après avoir brisé le miroir parental, dans un geste évidemment des plus  symboliques (trop, peut-être ?) : on n’échappe pas si facilement à son milieu pour trouver sa place. On pourrait se croire en milieu ernausien, mais il n’en est rien puisque le narrateur s’avoue incapable de reconstruire l’espace des possibles de l’enfant qu’il était : « je ne sais plus rien du monde, tel qu’il s’imposait alors aux yeux d’un enfant de dix ans » (61). Au reste, ce n’est pas le monde réel qui intéresse Patrick Varetz, mais l’outremonde, l’autre monde, celui d’un espace imaginaire. Tout l’intérêt réside ici dans l’automythographie – une automythographie qui marque le sujet au fer rouge (le sujet écrivant comme le sujet lisant). La première étape du processus d’émancipation passe par le Nom. La figure légendaire Gonzze de Rougeville va en effet lui fournir la zébrure distinctive : entre le Nom du Père et le nom du fils, un Z (« Ouaté » / Wattez). Et bien entendu, lorsque le déclassé par le haut va se tourner vers l’écriture, il pratiquera une langue étrangère : « Chaque phrase que j’alignais à la suite des précédentes, avec le sentiment d’avancer au jugé, venait résonner étrangement à mon oreille (comme une langue inconnue) » (56). Mais cette entrée en littérature lui permet d’éviter le sort tragique de son frère d’infortune, José des Quatre As…

symboliques (trop, peut-être ?) : on n’échappe pas si facilement à son milieu pour trouver sa place. On pourrait se croire en milieu ernausien, mais il n’en est rien puisque le narrateur s’avoue incapable de reconstruire l’espace des possibles de l’enfant qu’il était : « je ne sais plus rien du monde, tel qu’il s’imposait alors aux yeux d’un enfant de dix ans » (61). Au reste, ce n’est pas le monde réel qui intéresse Patrick Varetz, mais l’outremonde, l’autre monde, celui d’un espace imaginaire. Tout l’intérêt réside ici dans l’automythographie – une automythographie qui marque le sujet au fer rouge (le sujet écrivant comme le sujet lisant). La première étape du processus d’émancipation passe par le Nom. La figure légendaire Gonzze de Rougeville va en effet lui fournir la zébrure distinctive : entre le Nom du Père et le nom du fils, un Z (« Ouaté » / Wattez). Et bien entendu, lorsque le déclassé par le haut va se tourner vers l’écriture, il pratiquera une langue étrangère : « Chaque phrase que j’alignais à la suite des précédentes, avec le sentiment d’avancer au jugé, venait résonner étrangement à mon oreille (comme une langue inconnue) » (56). Mais cette entrée en littérature lui permet d’éviter le sort tragique de son frère d’infortune, José des Quatre As…

Au nom du Père, un vide.

Ainsi, dans ce palais de glaces animé par un perpétuel jeu de reflets entre réel et virtuel, réalité et imaginaire, Rougeville et Marles-les-Mines, Varetz et Wattez, Wattez et Gonzze de Rougeville, etc., pour cet écrivain mélancolique dont le Père est encrypté, écrire c’est habiter ce vide via une figure symbolique : « Je me sens vide, étrangement absent de ma vie après tout ce temps passé à devenir quelqu’un d’autre. Oui, vide. À l’image sans doute du tombeau d’Alexandre Dominique (enfin, tel que je l’imagine au fond de sa crypte désormais inaccessible) » (90). Écrire sous vide, en somme.

Photos en noir et blanc : © Claire Fasulo.

![[Chronique] Une automythographie au fer rouge (à propos de Patrick Varetz, Rougeville), par Fabrice Thumerel](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/10/MarlesCoronsBack.jpg)

![[Chronique] Une automythographie au fer rouge (à propos de Patrick Varetz, Rougeville), par Fabrice Thumerel](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/10/band-VaretzHomoncule.jpg)