Suite à la parution chez Al dante de la fulgurante Eternité, Bernard Desportes nous a accordé un entretien tout aussi impressionnant (remarquables sont en effet sa réflexion sur la subversion comme son regard critique sur l’écriture et sur l’espace littéraire actuel !).

Suite à la parution chez Al dante de la fulgurante Eternité, Bernard Desportes nous a accordé un entretien tout aussi impressionnant (remarquables sont en effet sa réflexion sur la subversion comme son regard critique sur l’écriture et sur l’espace littéraire actuel !).

Fabrice Thumerel. Comment en es-tu arrivé à écrire L’Eternité ? De ton point de vue quelle place ce texte occupe-t-il dans l’œuvre ? Pour toi, que signifie le fait de publier un tel texte dans l’espace littéraire actuel ?

Bernard Desportes. Ce texte, ce poème, vient directement de l’écriture de mes romans, il en est l’écume, ou la crête, ou encore l’envers… il n’existerait pas sans eux. Sa matière : souffle, scansion, rythme des fragments, relation des scènes avec les paysages, les sons, les odeurs, les couleurs, la nature, déconstruction de la cohérence et bouleversement des chronologies, transgression du poétique et impossibilité du récit, dualités paradoxales de la splendeur et du désastre, de l’angoisse et du désir, de la douceur et des pulsions destructrices, de la violence néantisante et de l’irrépressible appel d’infini, l’omniprésence du couple Eros-Thanatos… tout cela est en moi depuis bien des années… de façon parfois très marquée, parfois plus souterraine, tout cela a toujours été présent dans mon travail, mais il est vrai de manière peut-être moins violente, ou plutôt moins visiblement transgressive que dans ce texte-ci… Comme j’ai essayé d’en  dessiner les contours dans Le Présent illégitime, ce texte n’est en somme que la poursuite d’un travail qui voudrait exprimer le chaos humain/inhumain de l’être à travers une écriture qui cherche une voie entre le poème et le récit – tous deux aujourd’hui impossibles à mes yeux dans leurs formes aussi bien passées qu’actuelles : le roman comme le poème souffrant presque systématiquement d’un enfermement dans ce qui les nomme roman ou poème et leur donne en quelque sorte un sens a priori qui canalise et borne le chaos que je veux faire entendre, un sens autonome présupposé dont le texte même a souvent le plus grand mal à se départir. Ainsi voulais-je pour exprimer un tel chaos livrer une “matière brute” (et néanmoins sensuelle), débarrassée de tout récit proprement dit, de toute chronologie, de tout ancrage dans une réalité qui est toujours factice, perdue. La poésie trouvant sa source dans les éclats et les déchirures qu’entraînent les chocs de ces matières “brutes”, originelles, primitives. Quant à la tentative concrète d’écrire un texte associant cette écriture aux thèmes de l’érotisme et de l’impossible bataillien, elle date d’une

dessiner les contours dans Le Présent illégitime, ce texte n’est en somme que la poursuite d’un travail qui voudrait exprimer le chaos humain/inhumain de l’être à travers une écriture qui cherche une voie entre le poème et le récit – tous deux aujourd’hui impossibles à mes yeux dans leurs formes aussi bien passées qu’actuelles : le roman comme le poème souffrant presque systématiquement d’un enfermement dans ce qui les nomme roman ou poème et leur donne en quelque sorte un sens a priori qui canalise et borne le chaos que je veux faire entendre, un sens autonome présupposé dont le texte même a souvent le plus grand mal à se départir. Ainsi voulais-je pour exprimer un tel chaos livrer une “matière brute” (et néanmoins sensuelle), débarrassée de tout récit proprement dit, de toute chronologie, de tout ancrage dans une réalité qui est toujours factice, perdue. La poésie trouvant sa source dans les éclats et les déchirures qu’entraînent les chocs de ces matières “brutes”, originelles, primitives. Quant à la tentative concrète d’écrire un texte associant cette écriture aux thèmes de l’érotisme et de l’impossible bataillien, elle date d’une  vingtaine d’années, est en fait concomitante du projet puis de l’écriture de Vers les déserts, soit les années 95-98 (mais on en trouve les prémices dès La Vie à l’envi). Le présent texte est ce qu’il reste – ou plus exactement ce que j’ai pour l’instant gardé – d’une masse écrite beaucoup plus vaste mais à ce jour par trop inaboutie (encore que cet inaboutissement même pose la question, essentielle à mes yeux, de l’”illisible” dans notre relation à un monde où de façon récurrente pour ne pas dire permanente s’abolissent fin et commencement, mais c’est là sans doute une autre question). En pratique, j’ai écrit ce texte au cours des deux dernières années, dans une période pour moi plutôt faste au travail, je l’ai construit en parallèle avec l’écriture d’un “roman” encore inédit.

vingtaine d’années, est en fait concomitante du projet puis de l’écriture de Vers les déserts, soit les années 95-98 (mais on en trouve les prémices dès La Vie à l’envi). Le présent texte est ce qu’il reste – ou plus exactement ce que j’ai pour l’instant gardé – d’une masse écrite beaucoup plus vaste mais à ce jour par trop inaboutie (encore que cet inaboutissement même pose la question, essentielle à mes yeux, de l’”illisible” dans notre relation à un monde où de façon récurrente pour ne pas dire permanente s’abolissent fin et commencement, mais c’est là sans doute une autre question). En pratique, j’ai écrit ce texte au cours des deux dernières années, dans une période pour moi plutôt faste au travail, je l’ai construit en parallèle avec l’écriture d’un “roman” encore inédit.

Quelle place ce texte occupe-t-il dans mon “œuvre” ? Il me faut d’abord dire que je vois celle-ci, cette “œuvre”, ainsi que je l’ai toujours vue, non comme un ensemble réalisé, ni même en cours de réalisation, mais plutôt comme un chantier, une sorte de “work in progress” permanent : un ensemble éclaté dont l’unité impossible aurait pourtant seule pu rendre compte de ce que je suis, de ce qu’est mon rapport au monde. Ainsi ce texte est-il un élément du puzzle in-ordonnable d’un je sans cesse contredit, réfuté, reconquis, à la construction paradoxale toujours recommencée. A travers l’angoisse et le sexe, ce texte-là cherche la suffocation comme voie d’accès à l’impossible, ici appelée l’éternité. Et peut-être alors la place de ce texte dans mon travail est-elle importante dans la tentative qui est la mienne d’exprimer par la “poésie” un être-au-monde qui ne peut se penser ni se traduire dans et par la rationalité philosophique, ni même à travers la construction d’un “récit” ou d’un “roman” au sens habituel du terme – ne laissant ainsi place qu’à des esquisses plus à même à mon sens de garder ouverte l’expression des vérités multiples et contradictoires de la vie.

Que signifie le fait de publier un tel texte dans l’espace littéraire actuel ? Une certaine forme sans doute de provocation, bien que celle-ci ne  soit en rien l’objectif recherché. Certainement une fin de non recevoir signifiée à un “espace littéraire” essentiellement normatif et mercantile en parfaite harmonie et obéissance à une société dominée par l’hypocrisie, l’imposture, une voracité rapace à la bêtise satisfaite où les littérateurs – Rastignacs microscopiques et ridicules – se pressent à la mangeoire pour occuper de façon dégradante des strapontins où ils servent de caution culturelle appointée. Plus volontairement, quoique de façon très marginale j’en ai bien conscience, œuvrer à fendre, si peu que ce soit, le mur de béton d’une production littéraire aseptisée et largement soumise à l’hégémonie d’un ordre moral qui depuis plus de trente ans ne cesse de relever son mufle de chien de garde. Un espace littéraire à l’image d’une société où la peur du transgressif (comme la peur de l’étranger) s’exprime à travers une pensée servile, gangrenée par le gâtisme où, par exemple, le mariage y apparaît comme la quintessence de l’épanouissement individuel et le nec plus ultra de la liberté. Dans cet univers de “minimalisme positif” on y prospère en famille (fils de, femme de, mère de…), on y loue La Sieste, les grand-mères et la barbe à papa, avec parfois un éclair de lucidité lorsque le patriarche, barde ravi pissant sa bière tiède, s’exclame Je vais passer pour un vieux con… Nouvel ordre moral auquel s’accommodent fort bien tant de littérateurs asservis qui ont ramené le roman à un loisir de plage et le poème à une lamentation éplorée, une “confiture” comme le disait Gombrowicz, ou, ce qui n’est pas mieux, un exercice logomachique ou aphasique, c’est selon, quand il ne tombe pas, ce qui est pire encore, dans le témoignage ou la harangue d’estrade de parti… Quelle misère… Alors, n’est-ce pas, publier ce texte dans l’espace littéraire actuel c’est peut-être contribuer, si peu que ce soit, à redonner à la poésie son essence transgressive – et au subversif son essence poétique – en confrontant l’écriture à son véritable espace qui est pour moi celui de l’impossible rimbaldien et bataillien.

soit en rien l’objectif recherché. Certainement une fin de non recevoir signifiée à un “espace littéraire” essentiellement normatif et mercantile en parfaite harmonie et obéissance à une société dominée par l’hypocrisie, l’imposture, une voracité rapace à la bêtise satisfaite où les littérateurs – Rastignacs microscopiques et ridicules – se pressent à la mangeoire pour occuper de façon dégradante des strapontins où ils servent de caution culturelle appointée. Plus volontairement, quoique de façon très marginale j’en ai bien conscience, œuvrer à fendre, si peu que ce soit, le mur de béton d’une production littéraire aseptisée et largement soumise à l’hégémonie d’un ordre moral qui depuis plus de trente ans ne cesse de relever son mufle de chien de garde. Un espace littéraire à l’image d’une société où la peur du transgressif (comme la peur de l’étranger) s’exprime à travers une pensée servile, gangrenée par le gâtisme où, par exemple, le mariage y apparaît comme la quintessence de l’épanouissement individuel et le nec plus ultra de la liberté. Dans cet univers de “minimalisme positif” on y prospère en famille (fils de, femme de, mère de…), on y loue La Sieste, les grand-mères et la barbe à papa, avec parfois un éclair de lucidité lorsque le patriarche, barde ravi pissant sa bière tiède, s’exclame Je vais passer pour un vieux con… Nouvel ordre moral auquel s’accommodent fort bien tant de littérateurs asservis qui ont ramené le roman à un loisir de plage et le poème à une lamentation éplorée, une “confiture” comme le disait Gombrowicz, ou, ce qui n’est pas mieux, un exercice logomachique ou aphasique, c’est selon, quand il ne tombe pas, ce qui est pire encore, dans le témoignage ou la harangue d’estrade de parti… Quelle misère… Alors, n’est-ce pas, publier ce texte dans l’espace littéraire actuel c’est peut-être contribuer, si peu que ce soit, à redonner à la poésie son essence transgressive – et au subversif son essence poétique – en confrontant l’écriture à son véritable espace qui est pour moi celui de l’impossible rimbaldien et bataillien.

F. T. Contrairement à la contestation, le subversif, écris-tu dans ton essai, Le Présent illégitime, “sape les valeurs mêmes de l’ensemble dans lequel il surgit” ; “le subversif n’est que dans le présent et dans son impossible satisfaction” (p. 41). Cette définition convient parfaitement à L’Eternité, non ? Au reste, qu’est-ce qui te paraît subversif dans l’espace social actuel ?

B. D. Marx veut “transformer le monde” : c’est un contestataire, il inscrit son action dans le possible et le réalisable, il a des objectifs et un programme. Je suis bien loin de nier et moins encore de rejeter la beauté de la révolte de Spartacus – mais eût-il été vainqueur son objectif eût été atteint. La contestation se clôt sur la satisfaction de son exigence. Quant au subversif, “s’il tend à renverser un ordre déterminé, c’est de surcroît et dans la foulée de son emportement : ce qui le fonde l’amènera immédiatement à troubler, à saper l’ordre né de l’ordre qu’il a contribué à renverser” (Le Présent illégitime, p. 41) – ainsi n’y a-t-il dans le subversif ni “construction” ni “aboutissement” possibles. Il n’y a pas d’acquis dans le subversif ni davantage le projet d’un monde meilleur mais le refus radical d’être soumis à l’acceptation de notre condition.

Rimbaud, lui, veut “changer la vie” : c’est un subversif, il ne propose rien d’autre qu’un refus que rien ne saurait satisfaire ni apaiser, il est dans une transgression permanente de l’être-au-monde enfermé dans sa condition inacceptable. Il n’a aucune proposition à faire et n’offre nul autre espace que la poésie qui est, disais-je, lorsqu’elle ne trahit pas son caractère foncièrement a-social et in-acceptable, l’essence même du subversif. Si la poésie aide à vivre ainsi que le voulait Reverdy ce n’est que dans la mesure où elle ne console de rien et, n’offrant nulle perspective radieuse ou apaisante, plante son drapeau noir dans une insoumission qui est l’expression même de la vie comme absolue résistance à l’effacement.

ce n’est que dans la mesure où elle ne console de rien et, n’offrant nulle perspective radieuse ou apaisante, plante son drapeau noir dans une insoumission qui est l’expression même de la vie comme absolue résistance à l’effacement.

La subversion est transgressive et non constructive, de là le fait qu’on ne peut la séparer de l’angoisse. L’Eternité n’est qu’un poème : on ne peut rien en attendre, rien en retirer. Il surgit comme transgression de la pensée, de l’acceptable, du monde possible (lequel ne peut être que le fruit d’un compromis boiteux entre les désirs et la pensée, entre la folie du jour et la raison de durer). C’est un poème qui, comme tel, ne cherche pas sa place dans l’espace social actuel mais se situe dans le présent qui est toujours à l’être-au-monde suffocant, inacceptable. Ce poème ne porte donc certainement aucun message – si ce n’est peut-être, comme tout poème, une invite à ne pas accepter. Il exprime, de façon violente et tragique, inouïe et désespérée, un désir d’infini à jamais reconduit au sein de notre finitude.

Dans l’espace social actuel se déroulent nombre de contestations dont je suis solidaire. Elles sont à mes yeux les manifestations de la dignité de certains hommes et femmes, et cette dignité exprimée dans un refus vital a pour moi toute la beauté de la désobéissance. Ces contestations, ces révoltes, ces refus sont une exigence à toute idée que l’on veut se faire de l’homme, mais elles ne subvertissent rien : parce qu’elle seule cherche l’impossible, la poésie seule est subversion.

F. T. Alors que, en 1999, Le Professeur de Christian Prigent paraît anonymement chez le même Al Dante, treize ans plus tard, L’Eternité arbore le nom de son auteur… L’espace de réception aurait-il changé ?

B. D. S’il a changé, disons plutôt évolué, ce n’est certainement pas dans le bon sens ! Jamais depuis la fin des années soixante-dix, soit depuis plus de trente ans, comme je le disais à l’instant, l’ordre moral n’a été plus pesant, plus répressif, plus inquisitorial… Et surtout, ce qui est  pire, n’a été plus largement, pour ne pas dire unanimement, partagé, approuvé – au point de faire passer (avec succès !) pour des libertés “nouvelles” ce qui ne sont que des mises au pas consenties ou même revendiquées… Jamais par ailleurs depuis 1945, et cela n’augure rien de bon, les idées d’extrême-droite n’ont rencontré autant d’échos favorables en France et en Europe, y compris auprès d’intellectuels ou de certains littérateurs (tels Renaud Camus, Richard Millet…). Dans nos pays où les paradis ne sont pas artificiels mais fiscaux, l’interdit mental progresse à la vitesse de l’ennui et de l’inculture qui rongent notre société dite ”en crise”, en fait tout à la fois gavée et apeurée.

pire, n’a été plus largement, pour ne pas dire unanimement, partagé, approuvé – au point de faire passer (avec succès !) pour des libertés “nouvelles” ce qui ne sont que des mises au pas consenties ou même revendiquées… Jamais par ailleurs depuis 1945, et cela n’augure rien de bon, les idées d’extrême-droite n’ont rencontré autant d’échos favorables en France et en Europe, y compris auprès d’intellectuels ou de certains littérateurs (tels Renaud Camus, Richard Millet…). Dans nos pays où les paradis ne sont pas artificiels mais fiscaux, l’interdit mental progresse à la vitesse de l’ennui et de l’inculture qui rongent notre société dite ”en crise”, en fait tout à la fois gavée et apeurée.

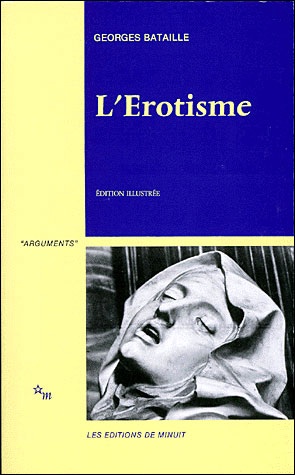

Le Professeur n’est pas vraiment paru de façon anonyme, si le nom de l’auteur ne figurait pas sur la couverture il figurait en page de titre. Je pense qu’il s’agissait là d’un choix de son auteur pour lequel je n’ai pas d’interprétation. Pour moi cependant il ne peut être question de ne pas totalement m’exposer socialement à travers tout ce que j’écris. Non seulement parce que tout mon travail, mon écriture même s’inscrivent en contre dans la société, mais encore parce que l’érotisme et la transgression sont au cœur de mon écriture, parce que enfin l’érotisme est l’immoralisme majeur de la pensée subversive. Pour Bataille : “La morale est nécessairement le combat contre l’érotisme et l’érotisme, nécessairement, n’a sa place que dans l’insécurité d’un combat.” [Œuvres complètes XII, NRF Gallimard, p. 471] Le second segment de la phrase de Bataille est, pour moi, absolument essentiel…

F. T. Présente dans Le Professeur, la réflexion philosophique est quasi absente de L’Eternité – ce qui ne nuit nullement à sa portée métaphysique… Est-ce en raison de “la radicale inadéquation de la pensée au sexe”, pour reprendre la formule lacanienne ?

B. D. Le problème est que l’homme, contrairement à l’animal, de façon “adéquate” ou pas, pense sa sexualité… La question ne serait donc pas l’”inadéquation” (ou pas) de la pensée au sexe mais supposerait une réflexion plus approfondie (telle qu’on la trouve chez Bataille) qui, écartant l’idée un peu courte et quelque peu présomptueuse d’une dimension maîtrisée et surtout uniforme de ce que serait La pensée, interrogerait quelle pensée propulse, accompagne, “organise” la sexualité érotique de l’homme. Quelle est cette “pensée primitive” qui vient par vagues irrépressibles, traumatiques, submerger et ébranler la pensée socialisée, va jusqu’à transgresser l’instinct vital… Pour  tâcher de “répondre” néanmoins à ta question sur la formule de Lacan, je commencerai par citer une fois encore Bataille : “l’érotisme diffère de la sexualité des animaux en ce que la sexualité humaine est limitée par des interdits et que le domaine de l’érotisme est celui de la transgression de ces interdits. Le désir de l’érotisme est le désir qui triomphe de l’interdit. Il suppose l’opposition de l’homme à lui-même” (L’Erotisme, Editions de Minuit, p. 283). Dans cette “opposition de l’homme à lui-même” n’y a-t-il pas, non une “radicale inadéquation de la pensée au sexe”, mais plutôt, s’opposant à la pensée socialisée, c’est-à-dire avant tout conservatrice-constructive (et par cela canalisée par la raison et engluée dans le quotidien), une pensée excessive, une pensée qui, triomphant ou plutôt visant à triompher, de ses interdits, est une pensée hors d’elle-même (ou négative) qui pourrait être au contraire, par et dans cette liberté transgressive, considérée comme la forme la plus radicale de la pensée même ? Pensée non constructive, primitive, pensée en pure perte, “pensée poétique”, la pensée érotique ouvre à l’insensé de la poésie qui mène, selon Bataille [ibid. p. 32], à l’éternité – laquelle, bien sûr, s’oppose “radicalement” au conservatisme constructeur du quotidien… La “radicale inadéquation” au sexe je la vois donc non tant dans la pensée même que du côté de la pensée “ordinaire”, conservatrice et structurante, soumise pour ne pas dire asservie au possible… L’”inadéquation” se situant entre pensée excessive et pensée constructive ou conservatrice, comme elle se présente entre impossible et possible, entre poésie et réflexion, entre réel et réalité : cette dualité paradoxale étant bien le propre de l’homme. Ainsi pourrait-on alors parler de “radicale inadéquation” de la pensée conservatrice (au sens de la conservation) au sexe – celui-ci, érotique chez l’homme, supposant “l’opposition de l’homme à lui-même”.

tâcher de “répondre” néanmoins à ta question sur la formule de Lacan, je commencerai par citer une fois encore Bataille : “l’érotisme diffère de la sexualité des animaux en ce que la sexualité humaine est limitée par des interdits et que le domaine de l’érotisme est celui de la transgression de ces interdits. Le désir de l’érotisme est le désir qui triomphe de l’interdit. Il suppose l’opposition de l’homme à lui-même” (L’Erotisme, Editions de Minuit, p. 283). Dans cette “opposition de l’homme à lui-même” n’y a-t-il pas, non une “radicale inadéquation de la pensée au sexe”, mais plutôt, s’opposant à la pensée socialisée, c’est-à-dire avant tout conservatrice-constructive (et par cela canalisée par la raison et engluée dans le quotidien), une pensée excessive, une pensée qui, triomphant ou plutôt visant à triompher, de ses interdits, est une pensée hors d’elle-même (ou négative) qui pourrait être au contraire, par et dans cette liberté transgressive, considérée comme la forme la plus radicale de la pensée même ? Pensée non constructive, primitive, pensée en pure perte, “pensée poétique”, la pensée érotique ouvre à l’insensé de la poésie qui mène, selon Bataille [ibid. p. 32], à l’éternité – laquelle, bien sûr, s’oppose “radicalement” au conservatisme constructeur du quotidien… La “radicale inadéquation” au sexe je la vois donc non tant dans la pensée même que du côté de la pensée “ordinaire”, conservatrice et structurante, soumise pour ne pas dire asservie au possible… L’”inadéquation” se situant entre pensée excessive et pensée constructive ou conservatrice, comme elle se présente entre impossible et possible, entre poésie et réflexion, entre réel et réalité : cette dualité paradoxale étant bien le propre de l’homme. Ainsi pourrait-on alors parler de “radicale inadéquation” de la pensée conservatrice (au sens de la conservation) au sexe – celui-ci, érotique chez l’homme, supposant “l’opposition de l’homme à lui-même”.

Une autre question, certes subsidiaire, se présente alors de façon persistante : la pensée psychanalytique ne serait-elle pas, elle, en “radicale inadéquation” avec la poésie ? – laquelle, pour moi comme pour Bataille, “mène au même point que l’érotisme” [ibid.] ? Ainsi la pensée psychanalytique ne serait-elle pas, en fait, en “radicale  inadéquation” avec l’érotisme ? Je rejoins ici Michel Foucault, notamment dans La Volonté de savoir, lorsqu’il considère la pensée psychanalytique (et celle de Lacan) comme normative… et dès lors, dirai-je, en “radicale inadéquation” aussi bien avec l’érotisme qu’avec la poésie…

inadéquation” avec l’érotisme ? Je rejoins ici Michel Foucault, notamment dans La Volonté de savoir, lorsqu’il considère la pensée psychanalytique (et celle de Lacan) comme normative… et dès lors, dirai-je, en “radicale inadéquation” aussi bien avec l’érotisme qu’avec la poésie…

Quant à la réflexion philosophique elle est pour moi, presque toujours, antinomique et même incompatible avec la poésie. D’une part parce qu’elle relève de la recherche de cohérence, de la construction, mais surtout parce que cette réflexion laisse hors de son champ le manque d’être au cœur de l’être et ne peut ainsi ouvrir à l’impossible. Elle borne ses investigations aux terrains défrichés du sens – au-delà duquel précisément la poésie commence : au bord des limites où le sens se décompose. Ce qui enfin me pousse à écrire ne relève pas d’un besoin de réflexion philosophique mais obéit à la tension d’une “expérience intérieure”. Ainsi que le remarque Sartre, “le discours, la raison raisonnante nous arrachent à nous-mêmes” [“Un nouveau mystique” in Situations, I]… Je pourrais également dire qu’à l’instar de Gide comme de Rousseau (dans Les Confessions), et plus encore de du Bouchet comme de Rimbaud je me place dans une tension qui oppose au projet (réflexif) l’instant – l’instant angoissé et paradoxal de la révolte transgressive, de l’obscur, de la jouissance, de l’incohérence : cet instant insensé d’un abîme ouvert sur une insondable liberté.

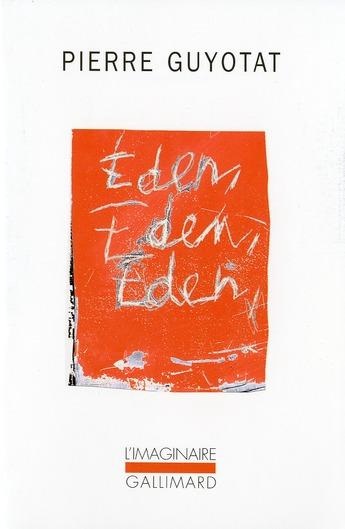

F. T. “Voici l’espace d’or des matières et des corps, indéfiniment transmutables, rythmiques”… Dans quelle mesure penses-tu que cette magnifique phrase de Philippe Sollers à propos d’Eden, Eden, Eden de Guyotat (1970), puisse concerner L’Eternité ?

B. D. Oui, parlant d’érotisme de façon générale, où les corps mêmes deviennent matières, je peux  reprendre cette phrase, effectivement très belle, de Sollers – l’érotisme ouvrant à l’infini par un enfermement sur sa finalité propre : la dévoration de l’être “indéfiniment transmué” en corps multiples comme autant d’abîmes, matières, terre, ciels, nuit, mondes… dans un désir d’engloutissement/disparition dont la quête infinie d’un assouvissement impossible rythme les métamorphoses.

reprendre cette phrase, effectivement très belle, de Sollers – l’érotisme ouvrant à l’infini par un enfermement sur sa finalité propre : la dévoration de l’être “indéfiniment transmué” en corps multiples comme autant d’abîmes, matières, terre, ciels, nuit, mondes… dans un désir d’engloutissement/disparition dont la quête infinie d’un assouvissement impossible rythme les métamorphoses.

Mais sans doute y a-t-il également dans ta question une interrogation sur ce qui rapproche et différencie L’Eternité du livre de Guyotat. L’univers d’Eden, Eden, Eden se distingue de celui de Sade par une dimension fantasmatique (donc “poétique”) qui se traduit par la présence en toile de fond d’un monde chaotique et apocalyptique intégré aux scènes érotiques et faisant corps avec elles. Cet aspect-là aussi sans doute, avec celui plus général évoqué par Sollers, me rapproche de lui. Cela dit L’Eternité se distingue d’Eden, Eden, Eden sur des questions pour moi essentielles, tout comme, autour de ces mêmes questions, mon poème se sépare de Sade, auquel s’apparente fortement le livre de Guyotat. En effet, contrairement à L’Eternité, on remarque dans Eden, Eden, Eden (comme dans Les Cent vingt journées de Sodome) :

– l’absence quasi totale de la nature : terre, mer, ciel, nuit, bruits, vent, boue, parfums, soleil, pluie, oiseaux, etc. : et donc absence d’une projection de l’être dans l’espace et le temps, entraînant l’absence d’une conscience de précarité et de relativité ;

– laquelle entraîne, avec l’absence de la notion de temps, celle de l’angoisse de penser – qui seules nous placent dans la violence et la douleur toujours reconduites d’une inaccessibilité ;

– la substitution d’un présent statique (qui découle de l’absence de temps) à l’inconnu de l’instant : soit un “présent” qui semble nous chosifier ;

– ainsi la sexualité dans cette œuvre n’est-elle pas une angoisse, laquelle en dépossédant l’être de son moi l’ouvre aux abîmes de l’impossible, elle est une fatalité à la cadence métronimique, une obligation absurde, un acte clos sur lui-même avant que d’être immédiatement et à l’infini recommencé : à l’acte sexuel succède le même acte sexuel sans que celui-ci en rien – comme celui que l’a précédé et celui qui va lui succéder inexorablement – ne modifie le présent ni de l’acte ni de l’être qui l’accomplit ;

– cette indifférence relève, dans Eden, Eden, Eden comme dans Les Cent vingt journées, d’une absence de conscience de transgression, d’une absence de l’idée de mal, absence de cette forme de folie (de “déréglement de tous les sens”) qu’il y a dans la confrontation à l’interdit laquelle s’apparente à l’idée de chute, et donc aux abîmes de l’être. Alors qu’il y a au cœur même de L’Eternité la transgression : les êtres y sont sans cesse aux prises avec l’interdit, avec la dualité conflictuelle humain/inhumain qui fait de cette angoisse le moteur même du poème, elle en donne l’élan et le rythme.

Cette absence de tourment dans Eden, Eden, Eden (comme chez les acteurs de Sade), cette façon de situer l’être hors de l’interdit et de la transgression, en évacuant ainsi la confrontation à l’impossible dans une contradiction d’autant plus insoluble que “l’homme se crée lui-même comme conflit” [Sartre, ibid.] tend là aussi à nous chosifier, et surtout en évacuant l’angoisse qui transcende nos désirs évacue pour moi ce qui lie l’érotisme et la poésie : une déchirure que l’on peut nommer “éternité”.

![[Dossier Bernard Desportes - 2. entretien] De l'abîme à l'Eternité, entretien avec Bernard Desportes](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)