"Comment peut-on encore travailler après avoir lu Hannah Arendt ?" (Thierry Beinstingel, Ils désertent, p. 62).

"Les personnages et situations de ce récit sont imaginaires. Fort heureusement. Toute ressemblance avec des personnages ou situations existant ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Cela ne se passe pas ainsi. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien" (Pascal Guillet, Branta bernicla, exergue).

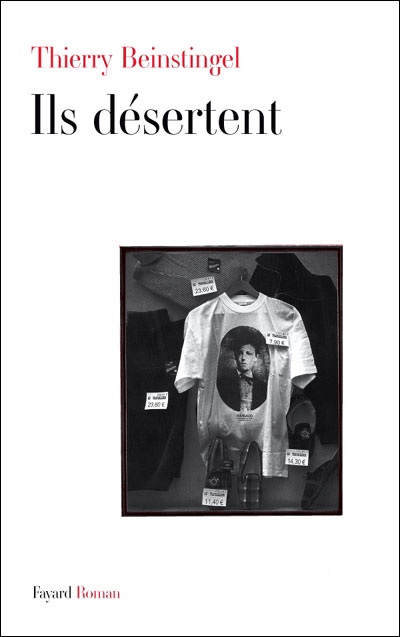

Le titre d’une Journée professionnelle organisée à Saint-Brieuc le 18 octobre prochain donne le la à cinq publications récentes (trois romans et deux essais) : Étienne Deslaumes, Journal ambigu d’un cadre supérieur. Notes de bureau, éditions Monsieur Toussaint Louverture, printemps 2012, 184 pages, 16 €, ISBN : 978-2-9533-6648-8 ; Thierry Beinstingel, Ils désertent, Fayard, été 2012, 252 pages, 19 €, ISBN : 978-2-213-66882-6 ; Pascal Guillet, Branta bernicla, Verticales/Gallimard, septembre 2012, 197 pages, 16,90 €, ISBN : 978-2-07-013847-0 / Michel Feynie, Le "As if" management. Regard sur le mal-être au travail, éditions Le Bord de l’eau, coll. "Des mondes ordinaires", été 2012, 200 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35687-191-6 ; Daniel Cohen, Homo economicus, Prophète (égaré) des temps nouveaux, Albin Michel, septembre 2012, 216 pages, 17,90 €, ISBN : 978-2-226-24029-3 (cf. "II. Le Travail, une valeur en voie de disparition", p. 41-63).

Alors, oui, il temps : regardez-moi ce travail…

« Quel rapport "humain" est-il possible d’avoir quand chaque collègue est un rival en puissance, quand les tâches qu’on exerce sont constamment évaluées, installant une  relation de défiance entre l’employé et ses supérieurs hiérarchiques ? », s’interroge Daniel Cohen dans la section de son dernier livre intitulée "Le Nouvel Esprit du capitalisme" (p. 50). C’est dire à quel point ce que Michel Feynie appelle le "as if" management est loin d’être l’avenir de l’homo laborans : l’auteur des Maux du management (Le Bord de l’eau, 2010) dénonce l’emprise d’une rhétorique managériale standardisée qui n’a plus aucune prise sur la réalité sociale, nous invitant à ne plus faire comme si les objectifs fixés étaient réalisables, comme si un tel discours était réaliste… Pour sa part, Daniel Cohen insiste sur le seul principe qui régit le néo-management : qu’il recommande comme stratégies commerciales l’ultra-spécialisation, la sous-traitance et la délocalisation, ou qu’il prône aux entreprises le management par le stress, l’objectif est le même… faire du profit ! Le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier a donc entraîné un bouleversement d’ordre cognitif : désormais, la rentabilité prévaut sur l’efficacité, la compétition sur la coopération ; désormais sont privilégiées les stratégies absurdes (on lira avec intérêt le livre de Maya Beauvallet paru au Seuil en 2009)… Cependant, l’économiste démontre qu’il est contre-productif d’ignorer les principes fondamentaux de la vie sociale : la coopération, la réciprocité, le "souci de bien faire"…

relation de défiance entre l’employé et ses supérieurs hiérarchiques ? », s’interroge Daniel Cohen dans la section de son dernier livre intitulée "Le Nouvel Esprit du capitalisme" (p. 50). C’est dire à quel point ce que Michel Feynie appelle le "as if" management est loin d’être l’avenir de l’homo laborans : l’auteur des Maux du management (Le Bord de l’eau, 2010) dénonce l’emprise d’une rhétorique managériale standardisée qui n’a plus aucune prise sur la réalité sociale, nous invitant à ne plus faire comme si les objectifs fixés étaient réalisables, comme si un tel discours était réaliste… Pour sa part, Daniel Cohen insiste sur le seul principe qui régit le néo-management : qu’il recommande comme stratégies commerciales l’ultra-spécialisation, la sous-traitance et la délocalisation, ou qu’il prône aux entreprises le management par le stress, l’objectif est le même… faire du profit ! Le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier a donc entraîné un bouleversement d’ordre cognitif : désormais, la rentabilité prévaut sur l’efficacité, la compétition sur la coopération ; désormais sont privilégiées les stratégies absurdes (on lira avec intérêt le livre de Maya Beauvallet paru au Seuil en 2009)… Cependant, l’économiste démontre qu’il est contre-productif d’ignorer les principes fondamentaux de la vie sociale : la coopération, la réciprocité, le "souci de bien faire"…

Illustre cette logique absurde et déshumanisante le sort réservé à "l’ancêtre" dans Ils désertent de Thierry Beinstingel, qui doit son surnom à son ancienneté dans une entreprise qu’il a vu naître : pourquoi licencier le meilleur représentant en papier peint, celui-là même qui, quoique proche de la retraite, réalise le meilleur chiffre d’affaires ? Tout  simplement parce qu’il ne correspond plus aux visées commerciales d’une société en expansion qui a changé ses méthodes de vente. La raison marketing étant toujours la meilleure, elle a eu raison de tout souci de rentabilité et d’efficacité : il s’agit non seulement d’imposer une même ligne commerciale (uniformisation managériale), mais encore de "donner un signe fort à l’équipe", de "les rendre intranquilles" (p. 184). Mais s’il y a un endroit où triomphe le management par le stress, c’est bien au sein de Minerve Immobilier, dont le gérant, Iban Lanziéga – dit "la Bête capricieuse" (Deslaumes, 39) -, fait partie de ces chefs passés maîtres dans "l’art de soumettre et, parfois, de torturer, en donnant à leurs sévices les allures d’un privilège" (40) : séducteur/manipulateur, il met en œuvre, en lieu et place d’une véritable logique commerciale, des stratégies d’humiliation plus retorses les unes que les autres. Preuve, s’il en était besoin, que les abus de pouvoir et le harcèlement moral "perdurent, mais dissimulés sous le masque du compromis pervers, de la soumission en partie consentie, voire souhaitée" (40). C’est précisément ce que Bourdieu nomme violence symbolique. Dans ces conditions, la domination managériale prime sur tout autre

simplement parce qu’il ne correspond plus aux visées commerciales d’une société en expansion qui a changé ses méthodes de vente. La raison marketing étant toujours la meilleure, elle a eu raison de tout souci de rentabilité et d’efficacité : il s’agit non seulement d’imposer une même ligne commerciale (uniformisation managériale), mais encore de "donner un signe fort à l’équipe", de "les rendre intranquilles" (p. 184). Mais s’il y a un endroit où triomphe le management par le stress, c’est bien au sein de Minerve Immobilier, dont le gérant, Iban Lanziéga – dit "la Bête capricieuse" (Deslaumes, 39) -, fait partie de ces chefs passés maîtres dans "l’art de soumettre et, parfois, de torturer, en donnant à leurs sévices les allures d’un privilège" (40) : séducteur/manipulateur, il met en œuvre, en lieu et place d’une véritable logique commerciale, des stratégies d’humiliation plus retorses les unes que les autres. Preuve, s’il en était besoin, que les abus de pouvoir et le harcèlement moral "perdurent, mais dissimulés sous le masque du compromis pervers, de la soumission en partie consentie, voire souhaitée" (40). C’est précisément ce que Bourdieu nomme violence symbolique. Dans ces conditions, la domination managériale prime sur tout autre  considération, les rapports de pouvoir se substituent aux relations humaines, lesquelles sont régies par des impératifs statistiques, économiques, stratégiques, hégémoniques/cyniques… Pour des cadres traités en esclaves des temps modernes, la soumission et le conformisme sont préférables à la compétence, la culture, la singularité, voire à la "productivité". Dans cette jungle balzacienne, les humiliés humilient, les dominés répercutent sur leurs subordonnés les avanies reçues ; l’entreprise ultra-moderne est aux employés ce qu’est la société pour Rousseau : source de corruption. Aussi la descrition de ce microcosme est-elle sous-tendue par une sociologie de la domination : "la médisance et la malveillance sont les deux mamelles de l’entreprise" (108). Le trader Simon, narrateur de Branta bernicla – qui doit son titre à une pratique onomastique de Shell, celle de baptiser ses gisements de pétrole au moyen de noms d’oiseau (ici, il fait référence à des oies sauvages) -, lui, en voit d’autres : la bêtise, l’égoïsme, le cynisme, la fatuité, la vénalité… Qu’on en juge sur pièces, d’après ces portraits symptomatiques : "Il est humainement presque impossible d’être aussi con qu’un investment banker. […]. Il croit qu’il fait partie d’un microcosme ultra-exclusif et sélectif et que personne vraiment ne peut comprendre à quel point il est important. Sa vie est l’accomplissement de la réussite la plus absolue" (43) ; "les sailze, ce sont les gens dont le métier est de pousser les clients à encourir des risques inutiles. […]. Ils sont payés à la commission, voyez-vous, alors après eux le déluge" (137-138). Vu la puissance de la mécanique marchande, "il faut du courage pour se révolter et s’élever ainsi au-dessus de ce maudit système" (195).

considération, les rapports de pouvoir se substituent aux relations humaines, lesquelles sont régies par des impératifs statistiques, économiques, stratégiques, hégémoniques/cyniques… Pour des cadres traités en esclaves des temps modernes, la soumission et le conformisme sont préférables à la compétence, la culture, la singularité, voire à la "productivité". Dans cette jungle balzacienne, les humiliés humilient, les dominés répercutent sur leurs subordonnés les avanies reçues ; l’entreprise ultra-moderne est aux employés ce qu’est la société pour Rousseau : source de corruption. Aussi la descrition de ce microcosme est-elle sous-tendue par une sociologie de la domination : "la médisance et la malveillance sont les deux mamelles de l’entreprise" (108). Le trader Simon, narrateur de Branta bernicla – qui doit son titre à une pratique onomastique de Shell, celle de baptiser ses gisements de pétrole au moyen de noms d’oiseau (ici, il fait référence à des oies sauvages) -, lui, en voit d’autres : la bêtise, l’égoïsme, le cynisme, la fatuité, la vénalité… Qu’on en juge sur pièces, d’après ces portraits symptomatiques : "Il est humainement presque impossible d’être aussi con qu’un investment banker. […]. Il croit qu’il fait partie d’un microcosme ultra-exclusif et sélectif et que personne vraiment ne peut comprendre à quel point il est important. Sa vie est l’accomplissement de la réussite la plus absolue" (43) ; "les sailze, ce sont les gens dont le métier est de pousser les clients à encourir des risques inutiles. […]. Ils sont payés à la commission, voyez-vous, alors après eux le déluge" (137-138). Vu la puissance de la mécanique marchande, "il faut du courage pour se révolter et s’élever ainsi au-dessus de ce maudit système" (195).

La rupture avec l’ancien monde du travail a eu pour corollaire une crise du sens. Quel sens donner à une activité professionnelle qui annexe votre vie privée ? Comment supporter un univers absurde qui vous aliène, vous coupe de "la froide réalité du monde concret" (Guillet, 183) ? Le sentiment de déréalisation n’est pas le même selon que l’on est dans la finance ou dans la vente : la métaphore du jeu contraste avec le sentiment de Nausée qu’éprouve "l’ancêtre" quand il prend conscience de "l’ahurissante fiction d’une vie" (Beinstingel, 204) : son métier de VRP a fait de lui "une petite marionnette de plastique stéréotypée" (187) ; à cause de son travail, il est passé à côté de sa vie… Le bilan d’une quarantaine d’années laborieuses : inexistence et inaccomplissement de soi. Contre cette existence d’imitation – inauthentique, donc -, il se tourne vers la poésie – vers Rimbaud, poète et aventurier. À défaut de se réfugier sur une "île déserte", on peut toujours déserter par l’esprit, le voyage, la fuite : telle est la morale qui se dégage de cette fable philosophique marquée par la figure de Hannah Arendt. D’où cette formule très suggestive : "Comment peut-on encore travailler après avoir lu Hannah Arendt ?" (62). Autrement dit, après avoir compris que l’ère moderne ne distingue plus l’animal laborans et l’homo faber : la condition de l’homme moderne, c’est d’être condamné à assurer sa survie par le travail conçu comme activité biologique, c’est-à-dire comme esclavage ; en un siècle de mécanisation intensive, en cette ère post-industrielle qui a vu l’avènement de la révolution managériale, nulle place pour le travail comme praxis, comme œuvre, comme construction du sens de sa vie, nulle place pour l’action libre, que Hannah Arendt place au sommet de la vita activa.

univers absurde qui vous aliène, vous coupe de "la froide réalité du monde concret" (Guillet, 183) ? Le sentiment de déréalisation n’est pas le même selon que l’on est dans la finance ou dans la vente : la métaphore du jeu contraste avec le sentiment de Nausée qu’éprouve "l’ancêtre" quand il prend conscience de "l’ahurissante fiction d’une vie" (Beinstingel, 204) : son métier de VRP a fait de lui "une petite marionnette de plastique stéréotypée" (187) ; à cause de son travail, il est passé à côté de sa vie… Le bilan d’une quarantaine d’années laborieuses : inexistence et inaccomplissement de soi. Contre cette existence d’imitation – inauthentique, donc -, il se tourne vers la poésie – vers Rimbaud, poète et aventurier. À défaut de se réfugier sur une "île déserte", on peut toujours déserter par l’esprit, le voyage, la fuite : telle est la morale qui se dégage de cette fable philosophique marquée par la figure de Hannah Arendt. D’où cette formule très suggestive : "Comment peut-on encore travailler après avoir lu Hannah Arendt ?" (62). Autrement dit, après avoir compris que l’ère moderne ne distingue plus l’animal laborans et l’homo faber : la condition de l’homme moderne, c’est d’être condamné à assurer sa survie par le travail conçu comme activité biologique, c’est-à-dire comme esclavage ; en un siècle de mécanisation intensive, en cette ère post-industrielle qui a vu l’avènement de la révolution managériale, nulle place pour le travail comme praxis, comme œuvre, comme construction du sens de sa vie, nulle place pour l’action libre, que Hannah Arendt place au sommet de la vita activa.

Le point commun entre ces trois fictions du travail est un réalisme qui serait complètement critique (Journal ambigu d’un cadre supérieur est un roman critique qui combine satire et bouffon ; Ils désertent recourt à la critique philosophique et Branta bernicla à l’humour et l’ironie) s’il mettait en place une interrogation d’ordre formel, s’il mettait en crise l’écriture même.

"Regardez-moi ce travail : littératures de l’engagement"

► Jeudi 18 octobre 2012 à Saint-Brieuc, Espace Sciences et métiers de Ploufragen,  journée professionnelle, "Regardez-moi ce travail : littératures de l’engagement". [Inscrivez-vous ici avant le 9 octobre]

journée professionnelle, "Regardez-moi ce travail : littératures de l’engagement". [Inscrivez-vous ici avant le 9 octobre]

– [Sous réserves] "Les représentations du travail dans les fictions narratives contemporaines : le renouveau du roman social" conférence par Fabrice Thumerel (Université d’Artois) : 10h.

– "Les écritures plurielles du travail" : rencontre d’auteurs avec Madeleine Ropars, Tatiana Arfel et Anne savelli, animée par Christian Ryo, directeur de Livre et lecture en Bretagne : 11h.

– FORUM : de 14H à 20H. [Voir le programme entier]

![[Chronique - news] Regardez-moi ce travail...](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)