C’est avec plaisir que, suite à la parution de Consume rouge au printemps dernier, nous publions ce deuxième Grand entretien avec Sylvain Courtoux. [Lire le premier : Portrait de Sylvain Courtoux en poète de merde]

Écouter la première performance de S. Courtoux à l’abbaye de l’Ardenne le jeudi 3 juillet 2014):

Nobody is original,

we’re all thieves

Ozzy Osbourne

FT. Consume rouge regorge de réflexions critiques sur l’espace poétique actuel ou, du moins, contemporain. Outre qu’il est impossible de se situer soi-même objectivement, n’est-il pas dangereux et illusoire de vouloir décrire un champ poétique auquel on appartient ? Quelle place, quel sens, quelle importance accordes-tu à cette sociologie empirique ? Au reste, le milieu se caractérise par la lutte des classements…

SC. Tu as sans doute remarqué que je ne suis pas sociologue, ni même un théoricien conséquent qui écrit des essais réfléchis et ponctuels sur le poétique. Et, cela, même si j’ai été traumatisé par Bourdieu et que le méta-poétique et toutes les questions qui ont trait à l’énonciation, est une grande part de, dans mon travail. Après, je pense que tous les agents qui sont dans un champ, comme le champ poétique, en ont une perspective et en sont une expression. Une perspective qui se traduit en raison pratique (en us et coutumes, et textes, mais aussi en trajectoires) et qui a des effets sur les autres perspectives du champ. Tout cela est interconnecté, nous sommes tous objectivement situés les uns par rapport aux autres, et personne n’a une vision globale et englobante de ce champ. Un sociologue, après un long travail d’enquête sur un échantillon d’écrivains donné, peut se rapprocher le plus possible de cette vision globale, mais sinon, elle est impossible. Donc je revendique mon point de vue particulier, c’est-à-dire la place d’où j’écris. Ma perspective : en gros, poète, ayant une licence (après une scolarité poussive et passable), venant d’un milieu populaire, élevé par un père veuf, vivant avec un RSA, dans une ville moyenne de province, qui défend des positions esthétiques précises liés à l’avant-garde (l’avant-garde, pour moi, ce n’est pas juste une histoire avec son historiographie, c’est un état d’esprit qui existe et qui continue d’exister, une catégorie méta-historique). Il ne s’agit pas de calquer arbitrairement (abstraitement) des théories sur un texte, mais de s’en servir comme des outils pour penser, dans ce monde, ma pratique de poète. C’est sans doute relativement sauvage de ma part. Mais je crois être assez lucide sur ce qui se passe dans le milieu de la poésie. En plus, j’ai une relative position d’extériorité (et aussi de subalternité, bien sûr), à Limoges, chez un éditeur qui n’est pas parisien, œuvrant dans un courant qui n’est pas vraiment dominant, surtout en ce moment (le textualisme), avec un capital social (un carnet d’adresses) qui est sans doute égal à mon capital économique et qui ferait rire n’importe quel héritier. Donc cette pseudo-position d’extériorité (pseudo, car l’extériorité absolue est un mirage), à tous les points de vue, m’est quand même bien utile quand je regarde les prises de position artistiques (esthétiques) et les trajectoires (les stratégies) des uns et des autres. Surtout que les poètes (et les écrivains en général, contre-exemple notable : Annie Ernaux, mais je trouve son écriture trop sage1) oublient ou même cachent (inconsciemment ou pas) les circonstances (notamment) sociales qui leur font écrire des livres (Gleize dirait qu’on ne voit pas ce qu’il y a sous leurs costumes). C’est un point aveugle (mais c’est là le rôle idéologique de la poésie, notamment lyrique), un impensé majeur, car c’est un sujet radical pour moi, radical – c’est-à-dire, qui va à la racine des choses. Et aujourd’hui, comme l’affirmait Pierre Bourdieu, ce n’est plus le sexuel qui est tabou, mais le social. C’est tellement plus facile de faire des textes sur des objets géographiquement éloignés (le Japon était à la mode, chez les poètes, il y a quelques années cf. Roubaud/Sadin & co) que de se coltiner le social que l’on a tout autour de nous, même quand nous ne bougeons pas d’un pouce, les vies ordinaires de plus en plus minées par une précarité ordinaire (y compris chez les auteurs, comme moi).

une scolarité poussive et passable), venant d’un milieu populaire, élevé par un père veuf, vivant avec un RSA, dans une ville moyenne de province, qui défend des positions esthétiques précises liés à l’avant-garde (l’avant-garde, pour moi, ce n’est pas juste une histoire avec son historiographie, c’est un état d’esprit qui existe et qui continue d’exister, une catégorie méta-historique). Il ne s’agit pas de calquer arbitrairement (abstraitement) des théories sur un texte, mais de s’en servir comme des outils pour penser, dans ce monde, ma pratique de poète. C’est sans doute relativement sauvage de ma part. Mais je crois être assez lucide sur ce qui se passe dans le milieu de la poésie. En plus, j’ai une relative position d’extériorité (et aussi de subalternité, bien sûr), à Limoges, chez un éditeur qui n’est pas parisien, œuvrant dans un courant qui n’est pas vraiment dominant, surtout en ce moment (le textualisme), avec un capital social (un carnet d’adresses) qui est sans doute égal à mon capital économique et qui ferait rire n’importe quel héritier. Donc cette pseudo-position d’extériorité (pseudo, car l’extériorité absolue est un mirage), à tous les points de vue, m’est quand même bien utile quand je regarde les prises de position artistiques (esthétiques) et les trajectoires (les stratégies) des uns et des autres. Surtout que les poètes (et les écrivains en général, contre-exemple notable : Annie Ernaux, mais je trouve son écriture trop sage1) oublient ou même cachent (inconsciemment ou pas) les circonstances (notamment) sociales qui leur font écrire des livres (Gleize dirait qu’on ne voit pas ce qu’il y a sous leurs costumes). C’est un point aveugle (mais c’est là le rôle idéologique de la poésie, notamment lyrique), un impensé majeur, car c’est un sujet radical pour moi, radical – c’est-à-dire, qui va à la racine des choses. Et aujourd’hui, comme l’affirmait Pierre Bourdieu, ce n’est plus le sexuel qui est tabou, mais le social. C’est tellement plus facile de faire des textes sur des objets géographiquement éloignés (le Japon était à la mode, chez les poètes, il y a quelques années cf. Roubaud/Sadin & co) que de se coltiner le social que l’on a tout autour de nous, même quand nous ne bougeons pas d’un pouce, les vies ordinaires de plus en plus minées par une précarité ordinaire (y compris chez les auteurs, comme moi).

Pour moi, cette sociologie sauvage, qui s’apparente à une guerre symbolique, a au moins ce mérite : regarder d’où les autres parlent et écrivent et ne pas oublier, moi, d’où je viens et où je peux aller (et ne peux pas aller).  Comme cet espace est un espace de luttes, de luttes symboliques entre des courants, des éditeurs, des auteurs, des revues, et que cette lutte porte à la fois sur le pouvoir de consécration et de reconnaissance mais aussi sur la définition des enjeux et des modes de cette légitimation, le front de la lutte se joue constamment entre "conservation" et "hérésie". Conservation des positions et des postes (des acquis institutionnels, par exemple, poste en école d’art ou directeur de publication), conservation dans les textes. Ce qui est intéressant, et qui est l’un des problèmes des écritures modernistes vouées à vouloir l’institutionnalisation : c’est la distance qui peut s’opérer entre une œuvre de poésie qui se réclamerait de l’avant-gardisme et la position de consécration institutionnelle de l’intéressé qui implique des postures et des actes précis entrant en contradiction formelle avec les textes. Là se joue une éthique conséquentialiste qui est au cœur de ce que devrait être une véritable pratique poétique (Wittgenstein ne mettait-il pas un signe d’égalité entre éthique et esthétique ?). Car écrire comme Roubaud (ou d’autres, que je pourrai nommer mais à quoi bon, c’est leur faire trop d’honneur) aujourd’hui, c’est se rattacher à l’exercice du pouvoir et de ses marqueurs. Et certains livres aujourd’hui ne sont que des « outils de communication » à la gloire d’un nom qui est devenu une marque. Et les mirages sont nombreux. Surtout qu’on est dans une époque de restauration lyrique qui est puissamment anti-avant-gardiste, et que les auteurs réellement expérimentaux, qui osent quelque chose hors des sentiers battus et rebattus (en faisant des synthèses inouïes et qui travaillent des « dispositifs »), se comptent sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt. « Il y a tant d’œuvres (…), nous avons commencé à les lire, mais nous avons même fini de les lire dès la première page : programme connu » (disait Derrida). On en est là.

Comme cet espace est un espace de luttes, de luttes symboliques entre des courants, des éditeurs, des auteurs, des revues, et que cette lutte porte à la fois sur le pouvoir de consécration et de reconnaissance mais aussi sur la définition des enjeux et des modes de cette légitimation, le front de la lutte se joue constamment entre "conservation" et "hérésie". Conservation des positions et des postes (des acquis institutionnels, par exemple, poste en école d’art ou directeur de publication), conservation dans les textes. Ce qui est intéressant, et qui est l’un des problèmes des écritures modernistes vouées à vouloir l’institutionnalisation : c’est la distance qui peut s’opérer entre une œuvre de poésie qui se réclamerait de l’avant-gardisme et la position de consécration institutionnelle de l’intéressé qui implique des postures et des actes précis entrant en contradiction formelle avec les textes. Là se joue une éthique conséquentialiste qui est au cœur de ce que devrait être une véritable pratique poétique (Wittgenstein ne mettait-il pas un signe d’égalité entre éthique et esthétique ?). Car écrire comme Roubaud (ou d’autres, que je pourrai nommer mais à quoi bon, c’est leur faire trop d’honneur) aujourd’hui, c’est se rattacher à l’exercice du pouvoir et de ses marqueurs. Et certains livres aujourd’hui ne sont que des « outils de communication » à la gloire d’un nom qui est devenu une marque. Et les mirages sont nombreux. Surtout qu’on est dans une époque de restauration lyrique qui est puissamment anti-avant-gardiste, et que les auteurs réellement expérimentaux, qui osent quelque chose hors des sentiers battus et rebattus (en faisant des synthèses inouïes et qui travaillent des « dispositifs »), se comptent sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt. « Il y a tant d’œuvres (…), nous avons commencé à les lire, mais nous avons même fini de les lire dès la première page : programme connu » (disait Derrida). On en est là.

FT. Je te suis parfaitement. Cela dit, une telle posture – pour authentique qu’elle soit (anti-imposture) -, ne t’expose pas moins au risque d’être taxé d’ « aigri »… Autrement dit, cette « sociologie sauvage qui s’apparente à une guerre symbolique » peut-elle (doit-elle) s’accompagner d’un romantisme noir qui confine parfois à l’égotisme (je n’ai donc pas dit « égocentrisme ») ?

SC. L’aigreur ne peut survenir que si on a des buts précis, liés à des rapports et à des (en)jeux de pouvoir précis. Moi, je n’ai aucun désir de ce type-là, en particulier et en général. Je ne vise pas de postes en école d’art, de collection où je publierais mes potes, ni même de Festival à diriger. Et si jamais on me le demande, pour être tout à fait clair, j’y réfléchirai à deux fois. Je n’ai jamais envoyé un manuscrit à un autre éditeur, depuis que je suis chez Al Dante. Et j’ai même refusé le Seuil en 2007 (dans la collection de François Bon, quand il la mettait en place) parce que je voulais être chez Al Dante. Si j’arrive à continuer à écrire et pouvoir publier mes textes, comme je le veux, ça sera déjà beaucoup (le reste, c’est de l’enthousiasme). En tant que « transfuge de classe », dans un milieu où la violence symbolique fait frontière et territoire, et où les auteurs venant d’un milieu populaire préfèrent s’auto-éliminer, je pense avoir largement intériorisé l’échec sous toutes ses formes, sans espoir de duchés, ni de dotations. Et tout ce qui peut m’arriver de bon, ça sera avec tout l’enthousiasme possible (et imaginable) que je le prendrai.

Quant à cette question de l’égotisme, du « je », ça fait partie de ma "poétique sampliste autofictionaliste" : (résumons) : 1. L’autobiographie étant impossible (car le sujet est multiple, incertain et non-transparent à  lui-même, voire « aliéné » – si l’on définit l’« aliéné » par quelqu’un « qui est un sujet étranger à lui-même » – ce qui fait de la « biographie », littéralement, une « fiction »). – 2. Or, toute pensée est forcément autobiographique (Nietzsche2). – 3. Or, si le sujet est incertain, c’est qu’il est troué par du texte, de la structure, de l’autre (là est le travail du sample). – 4. Donc je ne peux qu’utiliser le sample, le discours des autres, pour tenter de renouer avec l’expression de ma propre pensée – ce qui est impossible, et donc interminable. C’est ma façon à moi de ne pas tomber dans le piège du sujet-tout-puissant propre au lyrisme traditionnel, et le piège d’une écriture totalement déterminée idéologiquement ou matériellement (comme la concevaient ou pourraient encore la concevoir les positivistes marxiens). A la fois, donc, les structures + les affects. Ainsi les samples (tels que je les conçois) sont les portes et les fenêtres de la monade/conatus que je suis, et sont des brèches, entre le passé et l’à-venir / entre la structure et l’affect.

lui-même, voire « aliéné » – si l’on définit l’« aliéné » par quelqu’un « qui est un sujet étranger à lui-même » – ce qui fait de la « biographie », littéralement, une « fiction »). – 2. Or, toute pensée est forcément autobiographique (Nietzsche2). – 3. Or, si le sujet est incertain, c’est qu’il est troué par du texte, de la structure, de l’autre (là est le travail du sample). – 4. Donc je ne peux qu’utiliser le sample, le discours des autres, pour tenter de renouer avec l’expression de ma propre pensée – ce qui est impossible, et donc interminable. C’est ma façon à moi de ne pas tomber dans le piège du sujet-tout-puissant propre au lyrisme traditionnel, et le piège d’une écriture totalement déterminée idéologiquement ou matériellement (comme la concevaient ou pourraient encore la concevoir les positivistes marxiens). A la fois, donc, les structures + les affects. Ainsi les samples (tels que je les conçois) sont les portes et les fenêtres de la monade/conatus que je suis, et sont des brèches, entre le passé et l’à-venir / entre la structure et l’affect.

FT. Pourrais-tu préciser les raisons pour lesquelles tu as choisi comme sous-titre « Post-poèmes de combat » ? Comment te positionnes-tu par rapport à Denis Roche ? Aux Modernes ? À la postmodernité ?

SC. Jean-Marie Gleize, dans Sorties, identifie plusieurs points comme étant spécifiques de la post-poésie, telle qu’il la conçoit : 1. les textes excluent tout dimension expressive ; 2. ils ne se réfèrent à aucun système esthétique antérieur ; 3. ils sont liés à leurs modes de production, notamment l’informatique (PAO, MAO, etc.) ; 4. ils sont réflexifs, méta-techniques, méta-discursifs ; 5. ils sont des dispositifs de montage. Sans vouloir discuter un à un tous les points (le point #2, notamment, est vraiment discutable), je me suis rendu compte que mes textes avaient beaucoup de propriétés de la "postpoésie selon Gleize". Sauf, le plus important d’entre eux, le côté expressif, le côté expression d’une subjectivité (la signification). Par rapport à mon travail sur le sample, je trouvais que c’était là un paradoxe tout à fait intéressant : comment se fait-il qu’en travaillant sur le sample, qu’en volant comme ça les énoncés (les discours) des autres, en ne faisant des textes qu‘avec les textes des autres (poèmes, romans, essais), j’arrive, pour ainsi dire, à exprimer quelque chose qui soit encore plus moi ou qui tente à être plus moi que le moi du discours direct – qui arrive donc à exprimer in fine un plus de singularité expressive ? Voilà le pourquoi de ce sous-intitulé, qui condense, en quelque sorte, la grande question qui travaille/sous-tend mes recherches, mes écrits (la multiquité du sujet, l’ubiquité des textes, sa dissémination en sujet d’énonciation et/ou sujet d’énoncé).

Denis Roche n’a pas arrêté lui aussi de picorer les énoncés des autres pour ses Dépôts de savoir et de technique. Seulement, le paradigme photographique l’emporte (chez lui) sur le paradigme littéraire, et seule la forme  (visuelle, en bloc cousu/décousu) au fond lui importe (il aime bien citer ses sources aussi, il y prend même un véritable plaisir dans Notre antefixe). Moi je travaille sur le contenu, la signification : je choisis scrupuleusement les samples que je monte et greffe, et je fais tout pour qu’il y ait le moins de discontinu possible (à l’inverse du travail de Vannina Maestri, que j’aime beaucoup, par exemple). Est-ce un travail post-moderne ? Sans doute ; mais si on reprend la définition très claire qu’Umberto Eco donne du post-moderne dans son Apostille au nom de la rose, où il dit que le post-moderne consiste à reconnaître que le passé doit être revisité avec ironie, je me porte en faux contre cette innocence de la littérature qui devrait être perdue. Etre ironique, être toujours de biais, ça permet aux auteurs de tout faire pour éviter de fonder leurs textes sur un méta-discours de dénonciation politique (comme ceux qui fabriquent leurs textes à partir d’usage verbaux médiatiques, qui démasquent les représentations pour les retourner contre elles), ça crée in fine un boulevard politique vers tout ce qu’ils auraient voulu déconstruire, c’est-à-dire, le statu quo social qu’aiment si bien au fond les classes dominantes. Et ce refus (textuel, aussi bien) de toute politique directe va si bien aux auteurs post-modernes, que cela peut

(visuelle, en bloc cousu/décousu) au fond lui importe (il aime bien citer ses sources aussi, il y prend même un véritable plaisir dans Notre antefixe). Moi je travaille sur le contenu, la signification : je choisis scrupuleusement les samples que je monte et greffe, et je fais tout pour qu’il y ait le moins de discontinu possible (à l’inverse du travail de Vannina Maestri, que j’aime beaucoup, par exemple). Est-ce un travail post-moderne ? Sans doute ; mais si on reprend la définition très claire qu’Umberto Eco donne du post-moderne dans son Apostille au nom de la rose, où il dit que le post-moderne consiste à reconnaître que le passé doit être revisité avec ironie, je me porte en faux contre cette innocence de la littérature qui devrait être perdue. Etre ironique, être toujours de biais, ça permet aux auteurs de tout faire pour éviter de fonder leurs textes sur un méta-discours de dénonciation politique (comme ceux qui fabriquent leurs textes à partir d’usage verbaux médiatiques, qui démasquent les représentations pour les retourner contre elles), ça crée in fine un boulevard politique vers tout ce qu’ils auraient voulu déconstruire, c’est-à-dire, le statu quo social qu’aiment si bien au fond les classes dominantes. Et ce refus (textuel, aussi bien) de toute politique directe va si bien aux auteurs post-modernes, que cela peut leur ouvrir grandes les portes de l’institution, à tous les sens du terme, sans que ça leur pose de problèmes insolubles – puisqu’ils sont dans la « subversion » des signes3. Autant dans mon premier livre travaillé/travaillant avec le sample, Action-Writing (Dernier télégramme, 2006), il m’arrivait d’utiliser des samples dans un contexte d’antiphrase (ironique, donc), autant je n’utilise plus du tout les samples comme cela depuis longtemps. Sans doute suis-je encore trop engoncé dans un paradigme post-romantique (ce mot qui fait frémir tous les post-modernes) de la diction, et sans doute que c’est le tribut à payer du milieu populaire d’où je viens (l’ironie étant plutôt l’apanage des classes dominantes), mais je préfère ça que de me retrouver dans les petits papiers de l’institution à sucer des queues (l’institution qui fait que l’on ne peut plus discuter la figure d’un grand poète – ses prises de position, sa trajectoire – puisque c’est un grand poète / Les institutions poétiques/littéraires reproduisent-elles la distribution du capital social/culturel et ainsi la structure de l’espace social ?). La littérature est un monde peuplé de fayots corruptibles qui s’appliquent parfois des règles mafieuses (Guy Hocquenghem). cf. All About Eve de Joseph Mankiewicz (1950). Et la mafia est le « business plan » modèle de tout Capitalisme (à dominante financière – tel est notre paradigme pour aujourd’hui) qui se respecte.

leur ouvrir grandes les portes de l’institution, à tous les sens du terme, sans que ça leur pose de problèmes insolubles – puisqu’ils sont dans la « subversion » des signes3. Autant dans mon premier livre travaillé/travaillant avec le sample, Action-Writing (Dernier télégramme, 2006), il m’arrivait d’utiliser des samples dans un contexte d’antiphrase (ironique, donc), autant je n’utilise plus du tout les samples comme cela depuis longtemps. Sans doute suis-je encore trop engoncé dans un paradigme post-romantique (ce mot qui fait frémir tous les post-modernes) de la diction, et sans doute que c’est le tribut à payer du milieu populaire d’où je viens (l’ironie étant plutôt l’apanage des classes dominantes), mais je préfère ça que de me retrouver dans les petits papiers de l’institution à sucer des queues (l’institution qui fait que l’on ne peut plus discuter la figure d’un grand poète – ses prises de position, sa trajectoire – puisque c’est un grand poète / Les institutions poétiques/littéraires reproduisent-elles la distribution du capital social/culturel et ainsi la structure de l’espace social ?). La littérature est un monde peuplé de fayots corruptibles qui s’appliquent parfois des règles mafieuses (Guy Hocquenghem). cf. All About Eve de Joseph Mankiewicz (1950). Et la mafia est le « business plan » modèle de tout Capitalisme (à dominante financière – tel est notre paradigme pour aujourd’hui) qui se respecte.

FT. Que t’inspirent les analyses critiques du champ poétique qu’a développées Jean-Michel Espitallier dans le dernier grand entretien de Libr-critique intitulé « Libr-Java » ?

SC. A la fin de son entretien, Espitallier demande qu’on n’oublie pas qu’être poète c’est être fondamentalement minoritaire. Et je suis parfaitement d’accord avec ça, et je pense qu’il a bien raison de le marteler. Mais que l’on  oublie pas que cette minorité implique nécessairement des « devoirs » politiques (envers ses pairs comme ses lecteurs). C’est-à-dire : une morale, une éthique conséquentialiste sincère qui lie les textes aux gestes et au parcours de l’auteur. Pas seulement dans les textes, donc, mais aussi ce qui va avec les textes, ce qui est à côté des textes et qui ne se lit pas forcément dans ceux-ci. Il ne faudrait pas pouvoir se dire « yeah, je suis minoritaire au sens de Deleuze », je crée donc je résiste, et faire la pute à tire-larigot, hold-up à tout va, sur les tiroir-caisses du show-biz. C’est une éthique, la minorité : contre les agencements de pouvoir (et Deleuze nous a montré que c’est le pouvoir qui est désir – car le pouvoir est rassurant, puisqu’il il séduit). Certains jouissent toujours fort quand il s’agit de récupérer du pouvoir. La poésie est donc un contre-pouvoir, au sens strict, à la fois contre la toute-puissance symbolique du roman (et le désir le plus crucial du romancier, n’est-il pas de tout faire pour « purger » sa fiction de toute écriture, de toute « poésie »), ce que Derrida appellerait le « narratologocentrisme » (le roman comme système d’exploitation monopolistique de toutes les scènes d’écriture – et les poètes en seraient donc pour moi comme les lois anti-trusts), mais, à la fois, aussi, contre les formes putassières de l’in-sincérité poétique : Emmanuel Hocquard parle de la poésie comme d’un « test de sincérité » (et pour moi, c’est une notion centrale), je rajouterai : « non-institutionnalisé » (dans la lignée d’un « agir non-institutionnalisé » de Christophe Hanna). Après, comme le dit bien Michel Foucault, il y a la grosse difficulté tactique de fixer un sujet cohérent du combat politique quand le pouvoir lui-même s’exerce à partir de points innombrables et que la résistance n’est jamais en position d’extériorité par rapport à lui.

oublie pas que cette minorité implique nécessairement des « devoirs » politiques (envers ses pairs comme ses lecteurs). C’est-à-dire : une morale, une éthique conséquentialiste sincère qui lie les textes aux gestes et au parcours de l’auteur. Pas seulement dans les textes, donc, mais aussi ce qui va avec les textes, ce qui est à côté des textes et qui ne se lit pas forcément dans ceux-ci. Il ne faudrait pas pouvoir se dire « yeah, je suis minoritaire au sens de Deleuze », je crée donc je résiste, et faire la pute à tire-larigot, hold-up à tout va, sur les tiroir-caisses du show-biz. C’est une éthique, la minorité : contre les agencements de pouvoir (et Deleuze nous a montré que c’est le pouvoir qui est désir – car le pouvoir est rassurant, puisqu’il il séduit). Certains jouissent toujours fort quand il s’agit de récupérer du pouvoir. La poésie est donc un contre-pouvoir, au sens strict, à la fois contre la toute-puissance symbolique du roman (et le désir le plus crucial du romancier, n’est-il pas de tout faire pour « purger » sa fiction de toute écriture, de toute « poésie »), ce que Derrida appellerait le « narratologocentrisme » (le roman comme système d’exploitation monopolistique de toutes les scènes d’écriture – et les poètes en seraient donc pour moi comme les lois anti-trusts), mais, à la fois, aussi, contre les formes putassières de l’in-sincérité poétique : Emmanuel Hocquard parle de la poésie comme d’un « test de sincérité » (et pour moi, c’est une notion centrale), je rajouterai : « non-institutionnalisé » (dans la lignée d’un « agir non-institutionnalisé » de Christophe Hanna). Après, comme le dit bien Michel Foucault, il y a la grosse difficulté tactique de fixer un sujet cohérent du combat politique quand le pouvoir lui-même s’exerce à partir de points innombrables et que la résistance n’est jamais en position d’extériorité par rapport à lui.

FT. Quelles différences vois-tu, personnellement, entre cut-up et sampling ? En quoi Patrick Bouvet et Olivier Cadiot, selon toi, pratiquent-ils plus le cut-up que le sampling ? En quoi ta propre pratique diffère-t-elle ?

SC. Ce n’est pas parce que Cadiot a pu s’inspirer de livres de grammaire, et je dis bien, s’inspirer, ou même qu’il a pu copier par-ci, par-là des éléments de ces livres (dans L’art poetic’, grand livre) et que Bouvet a pu s’inspirer de l’écriture clinique/cinématographique d’une certaine prose journalistique (ce fameux degré zéro de l’écriture dont parle Barthes, qu’on trouve aussi dans l’Objectivisme U.S.), que je les mets dans la case des poètes-sampleurs. Sans doute, l’époque, les années 90’s, avec son nomadisme techno et le culturel se disséminant dans toutes les pratiques et les formes, a pu faire croire cela (les musiques électroniques étaient à la mode : du label Mille Plateaux aux Raves Parties/ William Burroughs dans un clip de U2/ Moby squattant les charts avec son plunderphonisme grand public, etc.). Et puis, certains théoriciens, comme Emmanuel Hocquard pour son pote Cadiot, ont pu aussi faire croire cela (sans doute y avaient-ils également intérêt ?). Alors qu’il suffit d’ouvrir l’Art poetic’ pour y voir que Cadiot s’est largement inspiré des livres de grammaire, voire qu’il ait pu en piquer quelques figures, mais que son livre est loin d’être uniquement un livre fait de samples, d’échantillonnages. Après, il y a du collage et du montage chez Cadiot. Ce qui explique que Prigent, quand il écrit « morale du cut-up », le met dedans (c’est marrant au fond cette définition plus que floue du cut-up). Mais quelques « échantillons » de textes dans un livre ne font pas un livre samplé. Cadiot, je pense, exemplifie mieux que quiconque la notion d’Intertextualité, mais ça ne va pas plus loin. Alors que le sample est intertextualité multiplié par le dialogisme.

La grande différence entre le cut-up et le sample – qui, dans l’usage commun, sont souvent cités ensemble, voire sont interchangeables – c’est que l’usage du sample n’est dû à aucun hasard. Je n’active pas les samples après les avoir fait tourner dans mon chapeau. Leur greffe vient d’un long moment de montage, où l’assemblage doit être le plus fluide possible, le discours le moins cassé possible. Car, chez moi, tout est sample – à part certains moments très particuliers (comme les « contre-cartes postales poétiques » dans Consume rouge, ou certains éléments de « fixation » des samples ensemble), tout vient de textes que je choisis. Chaque échantillon de textes est scrupuleusement choisi, soit pour ce qu’il dit, soit pour la manière dont il le dit. Et le montage se fait scrupuleusement aussi. Bien sûr, il y a sans doute quelques mots de liaison qu’il me faut rajouter, ou des pronoms ou des articles que je change, mais 90 % du livre vient de ce que j’ai volé, plagié, dans les textes des autres – des textes d’auteurs que j’aime le plus souvent. Car, là aussi, dans le processus de lecture, il n’y a pas de hasard – un processus hautement actif donc, puisqu’à chaque fois que je rencontre une phrase que j’aime, je la note dans un carnet, et je m’en servirai – peut-être ou peut-être pas – pour le montage final. Dernière chose qui distingue un livre comme Consume Rouge de tous les usages samplistes que l’on peut voir fleurir depuis vingt ans, c’est que j’utilise toujours les samples de la façon la plus « innocente » possible, pourrais-je dire, la plus directe, la moins « ironique » ou sémioclastique possible. Alors que la plupart des textes qui s’arrogent le droit d’utiliser le mot sample, le font par détournement négatif général, comme quand on utilise des idiolectes médiatiques pour en montrer l’inanité politique (dans un usage, que je dirais, "naïf"). Il n’y a aucune « subversion » générale des énoncés dans Consume Rouge. La subversion politique est de toute façon un leurre.

les avoir fait tourner dans mon chapeau. Leur greffe vient d’un long moment de montage, où l’assemblage doit être le plus fluide possible, le discours le moins cassé possible. Car, chez moi, tout est sample – à part certains moments très particuliers (comme les « contre-cartes postales poétiques » dans Consume rouge, ou certains éléments de « fixation » des samples ensemble), tout vient de textes que je choisis. Chaque échantillon de textes est scrupuleusement choisi, soit pour ce qu’il dit, soit pour la manière dont il le dit. Et le montage se fait scrupuleusement aussi. Bien sûr, il y a sans doute quelques mots de liaison qu’il me faut rajouter, ou des pronoms ou des articles que je change, mais 90 % du livre vient de ce que j’ai volé, plagié, dans les textes des autres – des textes d’auteurs que j’aime le plus souvent. Car, là aussi, dans le processus de lecture, il n’y a pas de hasard – un processus hautement actif donc, puisqu’à chaque fois que je rencontre une phrase que j’aime, je la note dans un carnet, et je m’en servirai – peut-être ou peut-être pas – pour le montage final. Dernière chose qui distingue un livre comme Consume Rouge de tous les usages samplistes que l’on peut voir fleurir depuis vingt ans, c’est que j’utilise toujours les samples de la façon la plus « innocente » possible, pourrais-je dire, la plus directe, la moins « ironique » ou sémioclastique possible. Alors que la plupart des textes qui s’arrogent le droit d’utiliser le mot sample, le font par détournement négatif général, comme quand on utilise des idiolectes médiatiques pour en montrer l’inanité politique (dans un usage, que je dirais, "naïf"). Il n’y a aucune « subversion » générale des énoncés dans Consume Rouge. La subversion politique est de toute façon un leurre.

FT. En ces temps de recyclage poétique, que réponds-tu à ceux qui pensent que la création poétique actuelle est en perte d’inventivité, ne sachant pas se doter d’un regard neuf ?

SC. Les gens qui doivent dire cela, soit 1. ne connaissent rien à la poésie 2. se sont refugiés depuis longtemps dans la morne plaine du roman (comme tous ces types qui viennent de la poésie et qui se tournent vers le roman : sans doute espèrent-ils des gains symboliques et pécuniaires plus importants, et une place parmi la classe dominante ?).

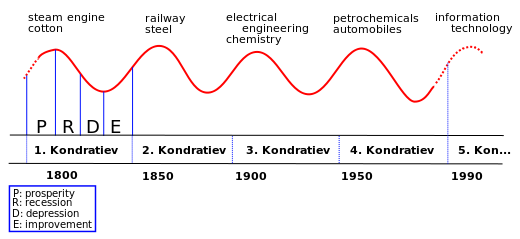

Mais, et il ne faut pas être devin pour le remarquer, il y a une crise de la pratique expérimentaliste avant-gardiste – qui touche aussi le désir de théorie… J’ai l’impression que les jeunes poètes que je rencontre n’ont pas envie de se poser des questions chiantes & théoriques (alors que s’il y a bien une sorte d’essence de la pratique poétique, c’est de se mettre en question : la poésie comme pratique inquiète). Mais ça ne veut pas dire qu’il ne se passe rien d’intéressant. Il se passe sans doute, en terme de textes, moins de choses qu’il y a dix ans – mais ça s’explique aussi par le fait que la « nouvelle poésie française » des années 90’s, d’un point de vue démographique, socio-historique, a fait son temps. Et elle fut à tous les points de vue tellement exceptionnelle (en terme de quantité de publications, travail des revues, vitalité du travail formel, thématiques qui n’avaient jamais été abordées par des poètes, socle de performances nouvelles, etc.) que forcément on a l’impression qu’aujourd’hui il y a un trou (il faut dire aussi que certains poètes de cette génération sont plus dans la gestion de carrière qu’autre chose). Exactement comme les cycles Kondratiev en économie. Et puis, il y a le fait terrible (démographique, aussi) de ces poètes nés dans les années 30 ou 40 (ceux-là mêmes qui ont émergé dans les années 60-70) et qui disparaissent les uns après les autres (comme Anne-Marie Albiach ou Mathieu Bénézet). De toute façon, il y aura toujours des types un peu fous pour continuer ce travail poétique hors des point de repère dominants. Des types un peu barrés qui ne se satisferont jamais, comme dit Prigent, de ce qu’écrivent leurs contemporains, et qui voudront faire un poil merder la langue (la merde : première défense) et recommencer (« Rip it up and start again » comme le chante le groupe post-punk Orange Juice : tout foutre en l’air et recommencer). Pour ça, je ne me fais pas de soucis : il y aura encore de grands livres. Même si la crise économique4 enfonce encore un peu plus le clou, le trou d’où il faut émerger coûte que coûte – ce qui a coûté la vie à des revues, des festivals, des collections (comme celle de Chloé Delaume, celle de François Bon), et peut-être même des livres. Si nous vivons bien dans un monde de pseudo-valeurs, de faux noms et de fausses figures, et que la sphère non marchande de la vie ne cesse de rétrécir, il n’empêche que les actes de représenter et de figurer demeurent pour nous vitaux. Et il faut puiser dans la mémoire de l’héritage avant-gardiste poétique les outils perceptuels, interceptuels pratiques (qui nous attendent5) permettant de contester les limites que cet héritage a imposées – ce que j’appelle « créer des synthèses inouïes ». Comme quand on mixe Denis Roche à William Burroughs par exemple, ou Céline à Vladimir Maïakovsky (comme le fait Jérôme "Bidou" Bertin).

carrière qu’autre chose). Exactement comme les cycles Kondratiev en économie. Et puis, il y a le fait terrible (démographique, aussi) de ces poètes nés dans les années 30 ou 40 (ceux-là mêmes qui ont émergé dans les années 60-70) et qui disparaissent les uns après les autres (comme Anne-Marie Albiach ou Mathieu Bénézet). De toute façon, il y aura toujours des types un peu fous pour continuer ce travail poétique hors des point de repère dominants. Des types un peu barrés qui ne se satisferont jamais, comme dit Prigent, de ce qu’écrivent leurs contemporains, et qui voudront faire un poil merder la langue (la merde : première défense) et recommencer (« Rip it up and start again » comme le chante le groupe post-punk Orange Juice : tout foutre en l’air et recommencer). Pour ça, je ne me fais pas de soucis : il y aura encore de grands livres. Même si la crise économique4 enfonce encore un peu plus le clou, le trou d’où il faut émerger coûte que coûte – ce qui a coûté la vie à des revues, des festivals, des collections (comme celle de Chloé Delaume, celle de François Bon), et peut-être même des livres. Si nous vivons bien dans un monde de pseudo-valeurs, de faux noms et de fausses figures, et que la sphère non marchande de la vie ne cesse de rétrécir, il n’empêche que les actes de représenter et de figurer demeurent pour nous vitaux. Et il faut puiser dans la mémoire de l’héritage avant-gardiste poétique les outils perceptuels, interceptuels pratiques (qui nous attendent5) permettant de contester les limites que cet héritage a imposées – ce que j’appelle « créer des synthèses inouïes ». Comme quand on mixe Denis Roche à William Burroughs par exemple, ou Céline à Vladimir Maïakovsky (comme le fait Jérôme "Bidou" Bertin).

FT. Pour être constitué d’échantillons, Consume rouge n’en est pas pour autant si « anonyme » que cela : le je n’y est pas absent… et nous retrouvons le Courtoux de la fiction noxienne… Au reste, le noxisme n’est-il pas un romantisme noir ?

SC. C’est marrant comme tu veux me faire parler de ce « romantisme noir » ! C’est la seconde fois que ça revient dans tes questions et il faut se demander si ce n’est pas plutôt ton phantasme que le mien (rires). Ou alors tu veux absolument me faire dire ce que je n’écris pas. Comme si, à partir du moment où on écrit des choses sombres, on devait nécessairement se lier aux décadents du XIXe et à toute cette généalogie (Maurice Rollinat, qui était d’ailleurs limougeaud, Jean Lorrain, etc.). Et, au moins, tu seras peut-être d’accord avec moi, les « romantiques » n’aiment pas trop se coltiner des problèmes et des questions politiques (hormis sans doute Hugo). Qu’ils soient d’énonciation ou de pratique. La question politique dans Consume Rouge invaliderait seule ton désir de qualificatif. Et, au bout d’un moment, à force d’entendre "Oh c’est glauque ce que tu fais6", tu te dis, ben ouais mon pote, regarde par la fenêtre, et si tu y vois des choses qui toujours t’égaient l’âme, préviens-moi car on ne doit pas vivre dans le même monde ou la même réalité…

Même si on pense un concept de littérature le plus dé-subjectivé possible, où le sujet serait le moins présent possible, comme le veut légitimement Christophe Hanna dans Nos dispositifs poétiques parus en 2010 (« la subjectivation maximale de l’écriture est la condition de la fermeture fonctionnelle du concept de littérature »), fidèle à la tradition d’un mix « non-hypocrite d’énonciations variables » entre l’art et la vie, on n’y arrive véritablement jamais7. Le « je » reste fermement tapi dans les coins, même les plus obscurs d’un texte (une référence, des locutions idiomatiques, des obsessions thématiques, des obsessions formelles, etc.). Autant il y a échec d’une écriture qui serait la moins subjective possible, autant il y a échec d’une écriture vouée à l’autonarration, car le sujet n’est jamais identique à lui-même et transparent (il y a un échec programmé de tout auto-récit – en grande partie parce que 1. nous ne pouvons pas faire confiance à la mémoire et 2. parce que nous sommes des identités multiples, incertaines). Echec pour échec, opacité pour opacité, confusion pour confusion (confidences pour confidences, tra-la la la), ma pratique se trouve là, au milieu, avec tous les paradoxes et toutes les questions (les voies de garage comme les appels d’air) que ça peut impliquer. Et sur ces questions, j’en sais trop ou trop peu. Nous en savons trop ou trop peu. Car toute ma pratique de poète est dans le questionnement et le paradoxe – l’inquiétude (Joë Bousquet : écrire = « permettre à mon destinataire d’assister à toutes les vicissitudes des situations que je cherche à tirer au clair »). Même si je donne peut-être l’impression d’avoir des certitudes – en politique, par ex. – ce n’est en vérité pas du tout le cas. Mes textes sont constamment, constitutivement même, déchirés entre ce qu’ils veulent dire, ce qu’ils disent et comment ils veulent le dire. C’est aussi tout le paradoxe qu’on peut retrouver dans la question politique de l’énonciation : le conflit entre la perspective révolutionnaire transcendante et l’immanence bloquée de la phrase qui prétend l’énoncer. Les procédures complexes de "négociations" entre le poète-sampleur, le poète-des-classes-populaires, le poète-autonarrateur, le poète-qui-n’aime-pas-le-roman, etc. Ce savoir n’est jamais fondé en vérité, il est condamné à la plus parfaite imperfection. Travailler à la fois donc sur un Textualisme conséquent (je ne peux remettre en cause mon "amour" de ce qui s’est joué dans les années 70’s autour de Tel Quel–TXT–Change–Mantéia–Dérive), mais ne pas oublier que nous sommes aussi faits d’affects et que des affections peuvent avoir des répercussions très importantes dans les textes, nos théories poétiques et nos trajectoires. Comme l’écrit Frédéric Lordon dans un livre génial et très important pour moi (La société des affects, Seuil, 2013) : prendre et le structuralisme et les affects. Pour ne pas tomber dans le sujet tout-puissant et transparent d’un lyrisme qui se voudrait transcendantal.

échec d’une écriture qui serait la moins subjective possible, autant il y a échec d’une écriture vouée à l’autonarration, car le sujet n’est jamais identique à lui-même et transparent (il y a un échec programmé de tout auto-récit – en grande partie parce que 1. nous ne pouvons pas faire confiance à la mémoire et 2. parce que nous sommes des identités multiples, incertaines). Echec pour échec, opacité pour opacité, confusion pour confusion (confidences pour confidences, tra-la la la), ma pratique se trouve là, au milieu, avec tous les paradoxes et toutes les questions (les voies de garage comme les appels d’air) que ça peut impliquer. Et sur ces questions, j’en sais trop ou trop peu. Nous en savons trop ou trop peu. Car toute ma pratique de poète est dans le questionnement et le paradoxe – l’inquiétude (Joë Bousquet : écrire = « permettre à mon destinataire d’assister à toutes les vicissitudes des situations que je cherche à tirer au clair »). Même si je donne peut-être l’impression d’avoir des certitudes – en politique, par ex. – ce n’est en vérité pas du tout le cas. Mes textes sont constamment, constitutivement même, déchirés entre ce qu’ils veulent dire, ce qu’ils disent et comment ils veulent le dire. C’est aussi tout le paradoxe qu’on peut retrouver dans la question politique de l’énonciation : le conflit entre la perspective révolutionnaire transcendante et l’immanence bloquée de la phrase qui prétend l’énoncer. Les procédures complexes de "négociations" entre le poète-sampleur, le poète-des-classes-populaires, le poète-autonarrateur, le poète-qui-n’aime-pas-le-roman, etc. Ce savoir n’est jamais fondé en vérité, il est condamné à la plus parfaite imperfection. Travailler à la fois donc sur un Textualisme conséquent (je ne peux remettre en cause mon "amour" de ce qui s’est joué dans les années 70’s autour de Tel Quel–TXT–Change–Mantéia–Dérive), mais ne pas oublier que nous sommes aussi faits d’affects et que des affections peuvent avoir des répercussions très importantes dans les textes, nos théories poétiques et nos trajectoires. Comme l’écrit Frédéric Lordon dans un livre génial et très important pour moi (La société des affects, Seuil, 2013) : prendre et le structuralisme et les affects. Pour ne pas tomber dans le sujet tout-puissant et transparent d’un lyrisme qui se voudrait transcendantal.

FT. Comme ta prestation de l’Ardenne en juillet dernier est en rapport avec Consume rouge, et à une époque où la poésie scénique a le vent en poupe, pourrais-tu faire le point sur ta propre conception de la performance ?

Oui, la performance, la lecture a le vent en poupe depuis 20 ans, et, aujourd’hui, même les (jeunes) romanciers s’y mettent (c’est dire). Et beaucoup pensent que c’est une partie comme une autre du "job" de l’écrivain. Il y a même des circuits, des bonnes adresses qu’on s’échange, et des spécialistes qui sont invités parce qu’on sait qu’ils feront "bien le job", que le public sera content, un public qui sera sans aucun doute flatté par ce que fait le performeur, un public qui ne sera pas trop bousculé (c’est pour cela que la lecture-verre d’eau est toujours autant à la mode, malgré son ennui), comme dans le Tour de France, avec ses rouleurs, ses sprinters, ses montagnards. Si bien que ça tourne, le circuit est (souvent) toute l’année le même, ça emploie du monde, ça donne de l’argent de poche, ça fait vendre quelques livres, et puis on rentre chez soi, on attend la prochaine ou l’année prochaine. Et tout le monde est content. C’est devenu, bref, disons-le, un business. Une sorte d’équivalent underground de ce qui se passe dans le monde du rock ou du théâtre. Dans ses joies comme dans ses problématiques politiques. Et pourtant, s’exhiber comme ça, devant une salle, ça ne va pas de soi. Il y a une sorte de fonctionnement social, de codage « naturel » qui fonctionne comme n’importe quel champ où il y a des enjeux de pouvoir, qui ne me plaît pas.

montagnards. Si bien que ça tourne, le circuit est (souvent) toute l’année le même, ça emploie du monde, ça donne de l’argent de poche, ça fait vendre quelques livres, et puis on rentre chez soi, on attend la prochaine ou l’année prochaine. Et tout le monde est content. C’est devenu, bref, disons-le, un business. Une sorte d’équivalent underground de ce qui se passe dans le monde du rock ou du théâtre. Dans ses joies comme dans ses problématiques politiques. Et pourtant, s’exhiber comme ça, devant une salle, ça ne va pas de soi. Il y a une sorte de fonctionnement social, de codage « naturel » qui fonctionne comme n’importe quel champ où il y a des enjeux de pouvoir, qui ne me plaît pas.

Il y en a sans doute pour qui c’est « sincère », pour qui le sonore, que ce soit la langue (la diction) ou la musique, ne peut pas se constituer en un domaine séparé de l’écriture. C’est mon cas. C’est la musique qui m’a poussé vers la littérature, et je ne peux pas ne pas faire les deux en même temps comme dans Consume Rouge, livre et disque (mon amour de l’un est égal à mon amour de l’autre). C’est la même face de mon travail, mais avec deux manières (pas si) différentes de l’envisager.

Là où la musique peut être partagée à un moment M par une quantité finie de gens (même si, dans le cas d’un concert, c’est sans doute mieux de connaître, en amont, les morceaux du  groupe en question), le texte, l’écrit, ne s’avale pas de la même façon. C’est pour cela, d’ailleurs, que je fais des "chansons". C’est la façon que j’ai trouvé pour "musicaliser" ma pratique poétique. C’était le cas avec Vie et Mort d’un Poète de Merde et c’est le cas avec les textes de Consume Rouge qui sont peu ou prou remaniés pour pouvoir entrer le mieux possible dans les morceaux de musique [post-punk8] que je crée pour mes nouvelles performances (comme à l’IMEC). Et si on n’entend pas bien le texte, qu’importe, puisque quand on écoute pour la toute première fois un morceau à la radio ou à la télé, on ne comprend jamais directement & entièrement le texte – même s’il est chanté en français. Ce travail, disons-le « autour du rock », ou "rockiste" (puisqu’il a les attributs du langage musical du rock) me permet 1. de ne pas séparer les deux (j’ai été un fan de musique, et je le suis toujours, bien avant d’être un lecteur fanatique – aussi – de poésie) 2. de montrer les rapports qu’il peut y avoir entre travail textuel de sample et travail musical sur le sample – de mettre face à face des échantillons de disques avec des échantillons de livres, 3. de faire coïncider la forme de ces musiques (certes, rock, mais avec dissonances, expérimentations sur le son, bruitisme – à faire donc entrer (modestement) dans la grande tradition du rock expérimental) avec la forme des textes (qui, eux aussi, travaillent à une sorte de saturation du sens et une multiplication de celui-ci9). Un avant-gardisme au carré, donc, si on veut.

groupe en question), le texte, l’écrit, ne s’avale pas de la même façon. C’est pour cela, d’ailleurs, que je fais des "chansons". C’est la façon que j’ai trouvé pour "musicaliser" ma pratique poétique. C’était le cas avec Vie et Mort d’un Poète de Merde et c’est le cas avec les textes de Consume Rouge qui sont peu ou prou remaniés pour pouvoir entrer le mieux possible dans les morceaux de musique [post-punk8] que je crée pour mes nouvelles performances (comme à l’IMEC). Et si on n’entend pas bien le texte, qu’importe, puisque quand on écoute pour la toute première fois un morceau à la radio ou à la télé, on ne comprend jamais directement & entièrement le texte – même s’il est chanté en français. Ce travail, disons-le « autour du rock », ou "rockiste" (puisqu’il a les attributs du langage musical du rock) me permet 1. de ne pas séparer les deux (j’ai été un fan de musique, et je le suis toujours, bien avant d’être un lecteur fanatique – aussi – de poésie) 2. de montrer les rapports qu’il peut y avoir entre travail textuel de sample et travail musical sur le sample – de mettre face à face des échantillons de disques avec des échantillons de livres, 3. de faire coïncider la forme de ces musiques (certes, rock, mais avec dissonances, expérimentations sur le son, bruitisme – à faire donc entrer (modestement) dans la grande tradition du rock expérimental) avec la forme des textes (qui, eux aussi, travaillent à une sorte de saturation du sens et une multiplication de celui-ci9). Un avant-gardisme au carré, donc, si on veut.

Écouter la seconde performance renversante de Sylvain Courtoux à l’abbaye de l’Ardenne le jeudi 3 juillet 2014 :

1 Trop sage, car, sans doute, est-elle, mais cela relève plus de sa trajectoire et de son milieu d’origine, trop engoncée dans une doxa du romanesque narratif. Je crois qu’elle s’est plus ou moins débarrassée de cela après, mais je ne connais pas bien ses livres les plus récents.

2 C’est un postulat, certes, appelons-le « postulat de la passion pure », mais deux mille ans d’écriture (globalement autobiographique) ne me feront pas revenir dessus – surtout que j’ai les meilleurs alliés en ce domaine : « En vérité, il n’est pas de théorie qui ne soit un fragment, soigneusement préparé, de quelque autobiographie » (Paul Valéry, cité par Philippe Lejeune – notamment).

3 Je n’aime pas dire que tel auteur a été ou fut « récupéré » par le « système » – car ça implique que la récupération se fasse d’un mouvement extérieur à l’auteur, alors qu’en général, là où le bât blesse, c’est à l’intérieur des textes mêmes de l’auteur. C’est l’auteur, via ses textes et sa trajectoire, qui va vers des positions de pouvoir. Si Moby Dick est le pouvoir, ce n’est pas Moby Dick qui croque l’auteur, c’est l’auteur qui se croque lui-même et qui va se réfugier chez Moby Dick.

4 Je dis "crise", mais il faudrait se poser la question de savoir si une crise est une crise quand elle dure, comme aujourd’hui, plus de quarante ans.

5 Par exemple, j’ai découvert assez récemment les textes poétiques de Michel Robic publiés dans Tel Quel au milieu des années 60 (notamment le n° 31 de l’automne 1967, texte qui s’intitule Clandestinité/prix) – et je dois dire que ce fut un réel choc de voir combien ces textes préfigurent en beaucoup de points ma manière d’en composer (alors même que je ne les connaissais pas).

6 C’est pareil pour la musique (j’imagine que ça fait partie du « sens commun psy-de-base », l’apparence = l’être) – par ex. dans le remake U.S. de la série danoise Those Who Kill, l’une des victimes écoute de la musique « entraînante » et joyeuse, et le profiler en conclut derechef que la victime aimait la vie. Ridicule. Je dirai que plus de 80% des gens sont dans ce genre de paradigme (ma soeur dit que la couverture est glauque, Lise dit que mes textes sont sombres, etc.) – si bien que pour eux, je ne peux être qu’un post-romantique, glauque et, évidemment, nihiliste. Ce qui est bien sûr une manière d’attaquer mon travail sur des choses extérieures aux textes eux-mêmes.

7 On pourrait se demander aussi si la volonté de Christophe Hanna de créer des dispositifs les plus désubjectivés possibles ne serait pas en fait l’ultime point de passage de la tradition moderniste/avant-gardiste ? Mallarmé ne disait-il pas : « L’œuvre pur implique la disparition élocutoire du poète ». Avec le sample, on y est. Sauf que ça reste problématique.

8 Pourquoi « post-punk » ? Parce que je crée des morceaux "rock" avec, comme base, toujours, des samples de batterie, de basse, et de guitare, qui viennent, tous, tout le temps, des groupes de cette période et de ce genre-là. Période et genre que j’affectionne particulièrement, bien évidemment. Héritage qui vient de Clara Elliott.

9 Plus en phase, donc, avec mon travail textualiste que l’était finalement mon opéra-rock Vie et Mort d’Un Poète de Merde.

![[Entretien] Slash' n' Burn - Poésie-sur-brûlis, entretien avec Sylvain Courtoux](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/09/SCsloganBackG.jpg)

![[Entretien] Slash’ n’ Burn – Poésie-sur-brûlis, entretien avec Sylvain Courtoux](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/09/band-ConsumeRouge.jpg)

HAINE DE LA POESIE ( CONTEMPORAINE FRANÇAISE )

« Lisez le moins possible d’ouvrages critiques ou esthétiques. Ce sont, ou bien des produits de l’esprit de chapelle, pétrifiés, privés de sens dans leur durcissement sans vie, ou bien d’habiles jeux verbaux ; un jour une opinion y fait loi, un autre jour c’est l’opinion contraire. Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude ; rien n’est pire que la critique pour les aborder. » – RILKE

i. Il n’est pas nécessaire, ni même souhaitable, de décider pour autrui de ce que devrait être la poésie, ou de ce qu’elle ne devrait pas être. L’usage même du mot poésie, précédé de l’article défini et sans précision de contexte, semble tendancieux et problématique.

ii. Tout ce dont on peut parler, c’est de la poésie de tel ou tel auteur, au cas par cas, mais pas de quelque chose d’unique, d’immuable et d’essentiel qui s’appellerait poésie et qui existerait en soi et pour soi, indépendamment du reste.

iii. En l’absence de référent stable, comment distinguer ce qui est poésie de ce qui ne l’est pas ? Et peut-on dire d’un poème qu’il est « bon » ou « mauvais », comme on dit d’une proposition qu’elle est « vraie » ou « fausse » ?

iv. Dans une lettre à Franz Xavier Kappus, Rilke exprime un scepticisme presque brutal vis-à-vis des ouvrages critiques et théoriques traitant de poéticité. Attitude paradoxale, puisque les lettres de Rilke à Kappus prétendent justement expliciter la notion de poéticité.

v. Les ouvrages critiques et théoriques sur la poésie que j’ai pu lire ces dix dernières années ont-ils modifié ma façon de lire la poésie ? Ont-ils modifié ma façon de l’écrire ? Je ne le crois pas, et pourtant ces ouvrages ne sont pas sans intérêt.

vi. Si je réfléchi à ma pratique de la poésie, je m’aperçois que les mots qui me viennent à l’esprit ne s’appliquent pas strictement au domaine de la littérature, mais couvrent un champ bien plus vaste : celui de l’existence toute entière, de la vie même.

vii. Solitude et urgence.

viii. Si être poète signifie refuser tous les refuges des académismes, anciens et nouveaux, on voit à quel point l’expression d’Hölderlin « habiter poétiquement le monde » peut être trompeuse. Car alors, être poète, c’est justement n’habiter nulle part, ne pas avoir d’abris.

ix. Deux tendances simultanées, contradictoires et irréconciliables : d’une part la volonté de maîtrise, d’autre part le désir d’émerveillement. Amertume du maître s’apercevant qu’il a perdu l’émerveillement. Angoisse de l’émerveillé réalisant qu’il ne maîtrise pas sa création.

x. S’il me faut considérer mon écriture d’un œil objectif, je constate que ma démarche s’apparente à une forme d’ art brut, portée non par un soucis de perfection formelle ou d’homogénéité, mais plutôt par une sédimentation chaotique des climats, s’opérant lentement au fil du temps, et dont le résultat, hétérogène et rugueux, donnerait à voir, d’une façon quasi-microscopique, le développement imprévisible d’une pensée en lutte avec le réel.

xi. On m’a souvent reproché d’écrire des textes hermétiques, et plus précisément des textes à clefs, codés, que seuls certains élus pourraient déchiffrer. Sur ce point le malentendu est complet : non, je n’ai jamais écrit de textes à clefs, il n’y a aucun code qui permettrait d’accéder à une vérité cachée. Tout est là, sous les yeux du lecteur, exactement comme les couleurs et les formes d’un tableau ne renvoient à rien d’autre qu’à elles- mêmes.

xii. Il doit y avoir un sens, une direction à ce que je fais ; mais je n’en vois pas la destination.

[Février 2005]

LETTRE A CHRISTIAN PRIGENT

Paris, le 28/10/07

Cher Monsieur Prigent,

J’ai récemment terminé la lecture de votre essai, que vous m’aviez recommandé, intitulé « Ceux qui merdrent ». J’en ai particulièrement apprécié la substance, qui m’a stimulé intellectuellement et émotionnellement. Vous avez su décrire dans un style goûteux et efficace votre propre démarche poétique, ainsi que votre passion pour la littérature. Le plus remarquable étant que même lorsque vous parlez d’écrivains que je n’aime pas, vos descriptions et interprétations restent pertinentes et passionnantes.

Je ne dirais pas que la lecture de votre livre m’a fait changer d’avis sur la manière de lire ou d’écrire de la poésie, car cela nécessiterait une transformation intégrale de l’intériorité, une véritable transfiguration au sens religieux du terme, mais enfin, j’ai appris des choses, et je l’ai lu avec plaisir, ce qui est déjà beaucoup.

Je dois vous avouer que ce fut un rude coup pour moi d’apprendre que vous trouviez mes derniers poèmes très faibles « formellement et idéologiquement », car ces textes étaient le résultat d’une évolution entamée il y a bientôt huit ans, et je vois en vous quelqu’un de sérieux et de lucide, peut-être un père spirituel, dont le jugement ne saurait être pris à la légère.

Vraiment je regrette que ma poésie ne vous intéresse pas. J’y vois comme une sorte d’échec personnel. Je ne crois pas que la lecture de votre essai parvienne à rectifier la situation, mais au moins puis-je tenter de l’expliquer et de la dédramatiser à la lumière de vos écrits théoriques confrontés à mes propres convictions.

Vous insistez beaucoup sur deux notions dans votre essai : celle de transgression (notamment par le truchement de la scatologie et de l’érotisme, où l’on voit l’ombre tutélaire de Georges Bataille) et celle de réalisme (au sens philosophique de saisie du réel débarrassé des déguisements de la pseudo-réalité spectaculaire). Ces deux notions sont liées car la transgression, pour être valable, ne saurait être une simple régression pulsionnelle pathologique, mais se doit de constituer un véritable outil de connaissance du réel. Or les notions de transgression et de réalisme posent problème pour moi, et c’est précisément là que nos deux gestes poétiques divergent. Permettez-moi de tenter d’expliquer pourquoi.

Si vous lisez mes derniers poèmes, vous constaterez qu’ils ne transgressent apparemment pas grand chose : pas de scatologie, pas d’érotisme, pas de prise de position idéologique déviante, pas d’expérimentations formelles osées. La vérité est qu’étant un pur autodidacte, je n’ai jamais cherché à aller contre un dogme ou un autre que l’on m’aurait inculqué, ma seule exigence étant la nécessité d’écrire ce que j’écris, plutôt qu’autre chose.

Certains écrivains crient et tapent du front contre les murs de leur cellule capitonnée. Ce n’est pas mon cas. Je préfère pour ma part rester prostré dans un coin de la cellule en appréciant l’effet des antidépresseurs et des neuroleptiques. Pour parodier Joyce, je dirais que la sexualité est un cauchemar dont j’essaie de me réveiller. Pour moi la course à la transgression n’a jamais été à l’ordre du jour, et moins encore aujourd’hui, où je parviens à peine à mener une existence normale : sans sexualité et dans des conditions matérielles loin d’être exceptionnelles, cela va sans dire.

Dans « Eloge de la fuite », Henri Laborit écrit : « se révolter, c’est courir à sa perte, car la révolte, si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l’intérieur du groupe, et la révolte, seule, aboutit rapidement à la soumission du révolté. Il ne reste que la fuite. ». Tout est dit, en ce qui me concerne. Je laisse à d’autres l’affrontement par la révolte transgressive avant-gardiste, destinée de toute façon à dégénérer en nouvelle norme, et je choisis la fuite, pour autant que l’on puisse parler de choix. Je ne pourrai donc jamais être qualifié de poète « moderne » au sens où vous l’entendez dans votre essai, si ce n’est contre mon propre gré.

Passons maintenant à la question du réalisme. J’ai longtemps été un disciple de Schopenhauer, pour qui l’essence ultime de toute existence réside dans la volonté, et par là-même la souffrance, la mission de l’art et donc entre autre de la poésie étant de rendre perceptible cette vérité par le moyen des idées, ou archétypes platoniciens.

Il y a quelques années, et probablement à la suite d’une longue dépression nerveuse, je n’ai plus pu adhérer à cette position réaliste, et me suis converti au point de vue pragmatiste tel que le développent par exemple William James ou plus récemment Richard Rorty, à savoir, grossièrement : la question de l’essence ultime de la réalité doit être abandonnée, seuls comptent les résultats pratiques à l’usage pour estimer la validité d’une conception. Dans ces conditions, il m’est apparu que l’idée que la poésie offrirait une conception plus « réelle » de la réalité ultime que n’importe quelle autre forme d’expression, artistique ou pas, était une absurdité. Le simple fait d’écrire un poème exige de la part du poète une découpe subjective de la réalité perçue. La poésie objective n’existe littéralement pas. Fini, donc, le poète « voyant », et fini aussi l’idée d’un réalisme de la poésie.

Voilà, Monsieur Prigent. J’espère avoir été assez clair et ne pas avoir défiguré vos pensées. J’ai bien conscience de la blessure narcissique que j’inflige à la poésie en abandonnant les idées de transgression et de réalisme, mais tel est le sens qu’a pris mon travail, et je ne n’ai ni la force ni la volonté d’aller contre cette tendance. A vrai dire, je n’ai rien écrit depuis presque trois mois, et je ne sais si j’aurai le courage de reprendre mon ouvrage.

Pourquoi écrire de la poésie ? Simplement parce qu’elle m’a beaucoup apporté, et m’a probablement permis, en rendant ma vie un peu moins absurde, d’échapper au suicide, à la folie, à la drogue ou à l’alcoolisme et que, par un juste retour des choses, je souhaiterais moi aussi, aussi fou et désespéré que cela paraisse, apporter par cette forme d’expression à ceux qui en ont besoin ce que Stig Dagerman appelait : « une raison de vivre ».

LETTRE A JEAN-MICHEL MAULPOIX

Paris, le 29/11/2007

Cher Monsieur Maulpoix,

Je vous remercie d’avoir lu mes derniers poèmes. Merci également pour vos encouragements et vos critiques, pleines de perspicacité. Vous me dites que je gagnerais à « introduire parfois des éléments plus concrets et à faire davantage la chasse aux dérives irréalisantes et aux vocables trop « impollués ». » Ces observations me semblent pertinentes, mais il me paraît difficile d’y remédier en l’état actuel des choses. Pour dire cela grossièrement, je fais partie des 1% de la population française cliniquement reconnue comme psychotique. Il est évident que la consommation régulière de psychotropes (légaux) entraîne chez moi une distorsion du rapport à la réalité et qu’inévitablement mon écriture en porte la marque. Je ne sais si cela est un défaut ou une qualité mais je préfère penser, comme Nietzsche dans son Zarathoustra, qu’ « Il faut avoir un chaos en soi-même pour accoucher d’une étoile qui danse. » D’autre part, il me semble que vous vous faites vous-même l’avocat d’un certain irréalisme lorsque vous écrivez : « Toute la rigueur du travail poétique conduit là : à la proclamation d’une idéalité dont on sait qu’elle n’est pas. »

J’ai particulièrement apprécié la lecture de votre bel essai « Adieux au poème ». Dans une prose puissamment structurée, vous décrivez avec subtilité votre conception de la poésie et dressez un portrait du poète, en ces temps de détresse. Patience, espérance, humilité, lucidité, courage, persévérance, telles sont les vertus cardinales que vous lui attribuez. Sur cela je suis d’accord avec vous. J’ajouterais seulement deux dimensions ontologiques qui me semblent incontournables, peut-être liées à ma propre histoire : l’Ennui et l’Angoisse. Sans ces deux sentiments, je n’aurais probablement jamais rien écrit. Je les tiens donc pour inséparables de la notion même de poéticité. Par ailleurs, j’ai goûté avec plaisir les nombreuses citations qui ornent votre ouvrage et qui constituent, plutôt qu’une simple compilation, un étonnant palimpseste de votre vie littéraire.

Je souscris pleinement à votre concept de « lyrisme critique », véritable synthèse dialectique de l’Apollinien et du Dionysiaque, équilibre enfin retrouvé entre l’intellect critique et le lyrisme émotionnel qui caractérise, je le crois, des poètes tels que vous ou Lionel Ray. En musique aussi, je pense que les compositeurs américains minimalistes du vingtième siècle tels que Morton Feldman, Steve Reich, Philip Glass, John Adams, Gavin Bryars, Michael Nyman et d’autres ont déjà bien avancé dans cette direction. Les connaissez-vous ?

La thèse principale qui introduit et donne la tonalité générale de votre livre est l’affirmation d’une fin imminente de la poésie et plus largement, en sous-entendu, de toute forme d’art. Cette thèse, défendue aussi par Michel Thévoz dans son « Esthétique du suicide », est extrêmement séduisante, puisqu’un créateur aussi considérable que Glenn Gould y adhérait, lui qui déclarait dans son auto-interview : « Il faut donner à l’art la chance de sa propre disparition. Il nous faut accepter que l’art n’est pas forcément quelque chose d’innocent, qu’il est même quelquefois potentiellement destructeur. On devrait analyser les domaines ou il est le moins nocif, les utiliser comme ligne de conduite, et ajouter à l’art une composante qui lui permette de présider à sa propre désuétude… »

Ce n’est pas vraiment à l’aide d’un résonnement rationnel que je tenterai de vous contredire, car il s’agit là d’une question de conviction intime. Simplement mon sentiment est différent du vôtre. L’idée d’hypostasier la poésie, et plus généralement l’art, au rang d’un organisme doté d’une espérance de vie limitée me parait relever d’un réductionnisme inacceptable. La poésie est un formidable outil de survie qui permet de répondre à l’aliénation ambiante par autre chose que la violence ou l’autodestruction. Ainsi puis-je dire, en pastichant Schopenhauer, que si la poésie ne m’a jamais rien rapporté, elle m’a en revanche beaucoup épargné. Tant qu’il y aura inadaptation, décalage, disfonctionnement, frustration, il y aura des poètes. Du moins est-ce ce que j’espère.

Certains seront peut-être déçus et mécontents de ne voir en la poésie qu’un simple dérivatif à la souffrance, particulièrement ceux qui la pensaient comme réalisation d’un processus transcendant, organisé et rationnel, à la manière de Hegel, ou ceux qui espéraient de sa part une contribution à des transformations massives de la société capitaliste. Mais je ne crois pas que la poésie ait partie liée avec l’Histoire, ou alors de façon très indirecte et anecdotique. Je pense que l’individu ne saurait être réduit à un simple rouage de la machine sociale, fut-elle économique, culturelle ou biologique, et je crois que la poésie est une chance pour l’individu de s’exprimer et ainsi d’augmenter sa marge de manœuvre, faible, mais réelle.

L’écriture de poèmes est ce que le regretté Gilles Châtelet, dans son essai capital « Vivre et penser comme des porcs », appelait un « travail-patience » : « Le travail est écartelé entre le travail-corvée de la survie et le travail-performance de la Surclasse. C’est négliger que seul le travail-patience engage une amplification inouïe de la liberté, à la fois en extension, par le biais d’un développement de la puissance d’agir de chacun, et en intensité, par la découverte d’une plasticité propre à l’individuation humaine. »

En 1891, Mallarmé déclarait : « J’abomine les écoles et tout ce qui y ressemble ; je répugne à tout ce qui est professoral appliqué à la littérature qui, elle, au contraire, est tout à fait individuelle. » J’approuve cette vision des choses et pour cela, Monsieur Maulpoix, je souhaiterais que l’on vît dans chacun de mes poèmes, non le reflet d’une époque ou d’une école, mais plutôt un témoignage de confiance accordé en la valeur intrinsèque de l’existence humaine et, pourquoi pas, un geste d’amour.

poésie et progrès

Dans sa préface aux écrits posthumes de Tarkos, Christian Prigent dit à propos de l’écriture poétique : « … car si sensation il y a d’un phénomène neuf, c’est précisément parce qu’il rend obsolète les codes de lectures plus anciens. » Nous avons là en quelques mots le résumé d’une conception erronée qui gangrène et paralyse une bonne partie de la critique poétique actuelle, qu’elle soit institutionnelle ou indépendante.

En quoi consiste l’erreur de cette conception ? Simplement en ceci qu’elle considère la poésie comme si elle était une science. En science, un paradigme chasse l’autre. Chaque nouvelle découverte rend caduque la précédente dans l’acheminement infini vers la vérité objective. Certains esprits baignés de scientisme et d’historicisme aimeraient qu’il en soit de même pour ce qui concerne la poésie. Or ce n’est pas le cas. Mallarmé ne rend pas obsolète Villon, Tarkos ne rend pas obsolète Char.

Il n’y a littéralement pas de progrès diachronique en poésie. Seulement une synchronicité totale, chaque auteur étant à lui-même son propre paradigme de vérité et de fausseté, de valeurs et de non-valeurs. Ecrire de la poésie en toute connaissance de cause, c’est renoncer à l’idée de perfectibilité d’une chose transcendante appelée Poésie. Renoncer, mais écrire quand même.

Notes sur les notions de poésie et révolution

Ce n’est pas la poésie qui doit être au service de la révolution, mais au contraire la révolution qui doit être au service de la poésie.

Ce que l’on est en droit d’attendre de la poésie, c’est qu’elle nous apporte de la beauté, à savoir : premièrement, une consolation ; deuxièmement, un espoir.

Certains verront dans la beauté un nouvel avatar de l’opium du peuple, une translation de la religion déclinante adaptée au goût du jour. Ce n’est pas totalement faux, mais sans beauté, c’est à dire sans consolation ni espoir, aucun progrès esthétique ou moral n‘est possible.

Tant que l’on ne prendra pas en compte la pluralité consubstantielle à la notion de poésie, toutes les discussions tendant à légiférer dans l’abstrait sur ce qu’elle doit ou ne doit pas être n’aboutiront qu’à la satisfaction de quelques égos et au versement de quelques subventions, à savoir, sur le plan artistique, au néant.

Ce n’est pas le lyrisme, fût-il critique, ou l’anti-lyrisme en qui réside l’avenir de la poésie, mais la conflagration de ces deux modes d’expression, le champ de bataille qui en résulte avec pour horizon inatteignable une impossible Aufhebung, un au-delà de la poésie.

La seule véritable révolution est celle que chacun opère sur soi-même.

La volonté d’échapper à toute forme d’influence (volonté d’autonomie totale) est à la fois une illusion sans issue et une (la seule ?) motivation forte pour écrire de la poésie. Pour paraphraser Sartre, la poésie est une passion vaine.

La soi-disant « poésie publique », surnommée récemment « vroum vroum » par Roubaud, n’est que la manifestation de l’annexion du vocable « poésie » par les forces institutionnelles du divertissement spectaculaire.

La poésie est individuelle, aristocratique et privée. Elle ne saurait avoir une portée autre qu’individuelle sans se déliter en spectacle de propagande publicitaire destinée à une micro élite ultra favorisée socialement et culturellement, et ne pouvant rivaliser efficacement avec l’industrie du divertissement de masse.

La façon dont nous décrivons le monde montre notre façon d’interpréter le monde. Notre façon d’interpréter le monde détermine notre façon d’y participer. Comment nous participons au monde le transforme.

Paris, le 4 mars 2011

Catrine Godin, vers une poésie de la rédemption

« l’infini

est mon miroir

c’est toi c’est moi

l’infini »

– Meschonnic

Les deux recueils de poèmes de Catrine Godin parus au Noroît se complètent parfaitement. Dans les deux livres le thème principal est l’altérité, principalement telle que l’on peut la vivre dans la famille et dans le couple. « Les ailes closes » propose une vision plutôt douloureuse et inquiétante du rapport à l’autre, philosophiquement proche de celle du Sartre de « Huis-clos » et de « l’ Etre et le néant ».

…

elles crient

les fils

les pères

violent

les filles

les mères castrent

toutes engeances

nous mentons

pour mieux respirer

l’ère

assassinée

… (Les ailes closes, p,31)

« Les chairs étranges », livre plus apaisé et lumineux, peint la relation à l’autre comme condition de possibilité de la spiritualité et de l’accomplissement de soi, se rapprochant ainsi des conceptions de Lévinas dans « Totalité et infini ».

…

j’avance parmi toi

et tu parfais

les élans

vers

cette transparence

des fleurs sonores

où tout nous transpire

… (Les chairs étranges, p.87)

D’un point de vue stylistique l’auteur pose ses mots avec parcimonie et sûreté, comme un joueur de go aguerri poserait ses pierres sur le go-ban, créant ainsi des espaces et des zones de force.

…

vois

son opprobre

ton sourire

nul ne convainc la culpabilité

d’être coupable

le ciel tremble tes yeux

les membres vrillent la peur

te bande

… (Les ailes closes, p.33)

L’écueil du minimalisme ennuyeux et insipide (Garron, Tellerman, Dreyfus) est évité grâce à la force émotionnelle de chaque mot et groupe de mots, presque comparables par leur intensité aux notes de piano d’un Paul Bley interprétant avec ferveur les thèmes très aériens composés par ses deux ex-femmes Carla et Annette (CD « Open to love », chez ECM).

…

effervescence

fulgure

ouvre

depuis le centre

liquide

tout autour

tout autour un encerclement approfondit

… (Les chairs étranges, p.30)

Cette « sobriété émotionnelle » discrètement, mais incurablement romantique et lyrique permet à Catrine Godin de ne jamais sombrer dans les artifices de la transgression épate-bourgeois (Quintane, Giraudon) ou du carnavalesque festif (Rouzeau) qui cachent mal l’indigence, voire la nullité des sujets traités par ces auteurs à la mode.

Alors que les deux recueils évoquent essentiellement le rapport à autrui, le dernier chapitre des « Chairs étranges » s’adresse directement au lecteur sur le mode du « vous », décrivant un voyage initiatique et métaphorique proche de l’expérience mystique.

La lecture se confond avec un mouvement et une ascension, sans connotation religieuse mais plutôt comme une méditation athée ouvrant la perspective d’un apaisement et d’une lucidité proche des sagesses orientales dans lesquelles le corps est réconcilié avec l’esprit et le monde.

A la fin, le livre s’achève, non pas, comme on aurait pu le penser, sur une apothéose de lumière, mais plus simplement, plus humainement, sur un sourire.

Les deux livres de Catrine Godin sont parus au Québec en 2006 et 2012. Ils sont trouvables à la librairie du Québec, Paris 5ème. On peut légitimement se poser la question de savoir si, étant donné l’état souvent confiné, nécrosé et platement matérialiste de l’édition poétique en France, ils y eussent là-aussi trouvé un éditeur conscient de leur valeur.

( Novembre 2012 )

VINAU LA VINASSE

Depuis quelques années déjà, on voit le nom de Thomas Vinau fleurir dans les sommaires des revues poétiques. On trouve de plus en plus facilement ses livres en librairie. On voit sa photo un peu partout, bref Thomas Vinau plait. Comment expliquer ce succès ? Il faut dire premièrement que Thomas Vinau est jeune et qu’il écrit une poésie consensuelle et fédératrice. Thomas Vinau : le poète bio préféré des bobos. Thomas Vinau a quitté la ville et s’est installé à la campagne avec sa petite famille. Depuis qu’il vit à la campagne Thomas Vinau s’est littéralement métamorphosé : il est devenu gentil, humaniste, philanthrope, altruiste. Dans sa maison de campagne, Thomas Vinau ne s’ennuie jamais : il cultive son jardin potager, il fait tous les petits travaux de maintenance, il parle aux oiseaux et aux lapins : c’est Jean de Florette, c’est Tom Bombadil, c’est saint François d’Assise. Car Thomas Vinau est avant tout gentil et modeste. Comme son ami Charles Pennequin, Thomas Vinau aime le peuple. Thomas Vinau aime les pauvres. Thomas Vinau aime les marginaux et les accidentés de la vie, car pour Thomas Vinau l’homme est fondamentalement bon et c’est la méchante société qui a tout gâché. C’est pour ça que Thomas Vinau est parti vivre à la campagne, avec sa petite famille. La vie à la campagne est le thème principal des poèmes et petites proses atrophiées de Thomas Vinau : quand Thomas Vinau fait pousser des tomates, il en fait un poème, quand son sanibroyeur est en panne il en fait un poème, quand un lapin mange une carotte, il en fait un poème. Le résultat de tout ceci est une poésie modeste du micro-évènement, un nivellement par le bas de toutes les émotions et réflexions ramenées à quelques petits énoncés anecdotiques dans la plus pure tradition d’un Philippe Delerm ou d’un Prévert sous xanax : petits plaisirs, petites émotions, petites déprimes, petites joies. Thomas Vinau : poète normal pour un président normal. Mais attention, il y a aussi une dimension dramatique chez Thomas Vinau, car cet homme a une vraie faille en lui, une vraie révolte : Thomas Vinau est contre les méchants, Thomas Vinau est contre la misère, Thomas Vinau est contre la tristesse. Toujours avec une retenue, une modestie et une générosité exemplaire, Thomas Vinau sait tirer les larmes au lecteur insensible et le plonger dans un état de méditation semi catatonique proche de l’extase écologico-religieuse. Merci Thomas Vinau pour ces petits moments de bonheur tranquilles et modestes qui contribuent à rendre le monde meilleur et moins cruel. N’en doutons pas, on verra bientôt la photo de Thomas Vinau avec sa petite famille dans les pages de Libération, on entendra bientôt sa voix sur France-Inter. L’immense talent de Thomas Vinau sera bientôt, espérons-le, reconnu à sa juste valeur.

Notes sur le concept de matérialisme langagier

1 Prolégomènes :